Sobre el saber natural

Contra lo que suele pensarse en nuestros días, la ciencia no es el único tipo de conocimiento seguro que los hombres han poseído; tampoco es el más útil, ni el más libre de errores, y ni siquiera el más duradero. Puede parecer extraño en nuestra civilización científico–técnica, pero este hecho es evidente para todo aquél que sepa ver con claridad las cosas alrededor de sí. La ciencia, cierto es, ha impregnado hasta tal punto la actual sociedad que todos los grupos e ideologías tienen la idea de que el mundo y el hombre constituyen un entramado unitario, racional, en que la verdadera naturaleza de las partes, ajustadas entre sí, ha sido o está a punto de ser descubierto por cada una de las especializaciones científicas existentes. Nadie o casi nadie duda de que todo lo existente es de una tal naturaleza que el conocimiento científico puede comprenderlo enteramente. Eso conduce además a que muchos crean que la presente civilización es definitivamente científica, que tiene sus cimientos por fin bien asentados sobre un conocimiento firme y que en ella se han producido descubrimientos tan importantes que no pueden parangonarse con ellos los de ninguna otra sociedad, sea pasada o presente.

Nada más falso, sin embargo, que esta vaga convicción. Ni siquiera los descubrimientos del último siglo deben ser contados como los más importantes de la historia de la humanidad, sobre todo si se contrastan con otros muy antiguos de los que sigue dependiendo la vida. Ni uno solo de ellos es comparable, por ejemplo, al de la cocina, cuya práctica acompaña a los hombres con toda seguridad desde hace más de 500.000 años. Podría parecer que éste fue un suceso poco importante; sin embargo fue vital para la supervivencia y evolución de la especie. Cocinar es aplicar el fuego y el agua a los alimentos que se encuentran en la naturaleza. Pero ésta es una transformación de la que, por ahora, es incapaz cualquier animal, una transformación molecular que permitió a los hombres introducir casi cualquier cosa en su aparato digestivo, de modo, a partir de entonces, ya no dependieron tanto de la necesidad de buscar lo que la naturaleza quisiera brindarles, sino que pudieron modificar una serie hasta entonces inaccesible de nutrientes. Así ampliaron su dieta hasta límites insospechados, no ajustándose ellos a la naturaleza, sino, muy al contrario, rectificándola de acuerdo con sus requerimientos y necesidades. De paso, se transformaron también a sí mismos, pues su aparato digestivo dejó de estar especializado. Esto no lo sabían, desde luego, pero lo hacían, lo que, dicho sea de paso, es una prueba más a favor de la tesis de que no siempre empiezan las cosas por la cabeza.

¿Qué decir de la domesticación de animales y plantas, de las artes del gobierno, de la rueda, las ciudades, la escritura, etc.? Estos descubrimientos, y muchos otros de los que aún depende nuestra existencia, no sólo son descubrimientos fundados en inferencias correctas, sino que pertenecen además a civilizaciones que desconocían la flamante ciencia racional de estos últimos siglos. Aunque esto tampoco lo saben, los hombres son racionales antes de ser científicos.

Estos hechos innegables demuestran que la ciencia actual es un efecto de un cierto estado mental, conceptual e imaginativo, anterior a su nacimiento, estado que no muere cuando ella surge y que siempre ha permanecido extendido a lo largo y ancho de la geografía mental de los seres humanos. Ese estado mental, o pensamiento en estado natural, asilvestrado, no domesticado, ni sistematizado, ni instrumentalizado o estilizado por instituciones sociales modernas tales como universidades, institutos científicos, laboratorios, consejos superiores de investigación, etc., existe en los hombres desde el alba de los tiempos, les ha dotado de las nociones que siempre necesitaron para hacerse una idea cabal del mundo humano y del natural, les ha otorgado incluso técnicas útiles para la vida y, en el decurso de la evolución y desarrollo de sus portadores, ha ido adquiriendo fortaleza, labilidad y estructura él mismo a través de las contribuciones de millares de generaciones. No hay nada humano que se le pueda comparar, excepto tal vez el lenguaje, que es su medio de expresión y de construcción, por lo que cabe dudar de que sean dos cosas distintas.

¿Cómo denominar a esta clase de pensamiento? El nombre de sentido común se aproxima al que le puso Descartes: bon sens. Lévi–Strauss lo ha llamado pensamiento salvaje, etc., Pero el nombre no importa demasiado, pues contribuye poco a aclarar su naturaleza; por otro lado, puesto que el propósito de estas páginas no es estudiar este pensamiento, sino presentar los rasgos distintivos más salientes de otros tres productos mentales, la filosofía, la religión y la ciencia, que, por oposición a él, parecen ser construcciones artificiales, aceptaremos sin más el nombre de pensamiento natural. Así queda claro por lo menos que los otros se constituyen a partir de él, extrayendo de él cualidades diferenciadoras, oponiéndole otras nuevas, etc., No importa, pues, que el nombre sea vago y discutible, pues aquí únicamente se le tiene en consideración a modo de pantalla sobre la que proyectar los demás. Ahora comenzaremos por el más antiguo de ellos, la religión.

El mundo y la ciencia

El conocimiento vulgarizado actual, resultado de la mezcla de mitos confusos, soberbia civilizatoria, desconocimiento de las realidades de todo tipo, etc., se ve situado en la cima de la Evolución Mental Humana, en lo alto de la Historia, donde ya se toca con los dedos el Pensamiento Único Total, la Ciencia que abarca el Mundo. Pero nada es más fácil –y satisfactorio, por otra parte- que pulverizar esta fe.

Cuando se dice que el Mundo es el conjunto de todas las cosas se da a entender que éstas existen tal como son independientemente de que sean conocidas o manipuladas. El Mundo sería, según esto, comparable a un vasto territorio inalterable que los cartógrafos, es decir, los científicos, tendrían la misión de reproducir en sus mapas. Los mapas, o teorías, no tendrían otra función que describirlo.

El cometido de la Ciencia sería obligatoriamente desinteresado, intelectual y teórico: adentrarse más y más en Él para conocerlo y explicarlo. Situada frente al Mundo eterno, sería el espejo que lo reflejara para que los mortales pudieran admirarlo.

Pero esta no es la verdad real y efectiva de las cosas, porque los hombres nunca pueden tener al Mundo único y eterno frente a sí para ver cómo es y después contarlo. Lo que tienen siempre delante es el mundo que su entorno social, provisto de una maraña más o menos compleja de conceptos, herramientas, teorías, etc., les proporciona. Una cosa es, por tanto, el Mundo, Idea filosófica en la que los sabios encajan sus conceptos, y otra los mundos que se expresan a través de éstos, mundos que nacen, crecen, se enfrentan se intercalan y a veces se destruyen entre sí.

La serie de conceptos que Colón tenía en su cabeza cuando, obedeciendo al “Rey y Reina de las Españas y de las islas de la mar”, que le habían ordenado que “no fuese por tierra al Oriente, por donde se acostumbra de andar, salvo por el camino de Occidente, por donde hasta hoy no sabemos por cierta fe que haya pasado nadie” (Colón, C., Diario, etc., pág. 35-36), decidió cruzar el Atlántico para llegar a las Indias Orientales, eran el resultado de una larga tradición que había comenzado en Europa hacia el siglo VI a. C. y comprendía, como mínimo, conocimientos de geometría, astronomía, geografía y artes de navegación, conocimientos imprescindibles para aventurarse a una travesía en alta mar. Era necesario además que existieran instrumentos y prácticas adecuados a la navegación de altura y, por último, tenía que existir una organización política poderosa, capaz de poner hombres y navíos a disposición de quien llevara adelante el proyecto.

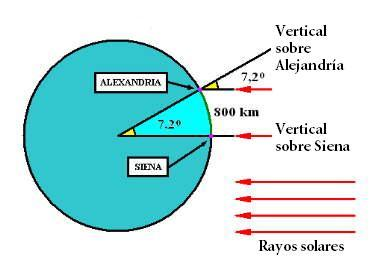

La geometría y la astronomía habían madurado en Grecia ya hacia el siglo IV a. C. En el III a. C. vivió Eratóstenes (276-194), quien, tras comprobar que en Siena, la actual Assuán, el Sol no proyecta ninguna sombra cuando se halla directamente sobre la cabeza durante el solsticio de verano, midió la inclinación de las sombras en Alejandría durante el mismo solsticio, y, habiendo encontrado que dicha inclinación sobre la vertical era de 7,5 grados, dedujo que la distancia de 5.000 estadios (alrededor de 7.940 kms.) que separaba ambas ciudades cubría esos 7,5 grados de la circunferencia terrestre. Así pudo concluir que ésta tiene que medir unos 25.000 estadios, equivalentes a 39.700 kms., una cifra muy cercana a los 40.071 kms. que se aceptan hoy.

La esfericidad de la Tierra, decretada por éste y otros sabios, era el punto de partida necesario para establecer los conocimientos geográficos necesarios para cruzar el mar. De cualquier otro modo Estrabón (h. 63 a. C. – h. 23 d. C.), el renombrado geógrafo de la Antigüedad, no podría haber afirmado que “a no ser por el obstáculo que representa la extensión del océano Atlántico, se podría llegar fácilmente por mar desde Iberia a la India, siguiendo siempre el mismo grado de latitud” (Colón, C. o. c. pág. 10). Pensaba también que la travesía no debía ser excesivamente larga y que para hacerla hacía falta solamente tener decisión y abundancia de provisiones. Luego la empresa era teóricamente posible. Solamente era preciso disponer de los medios prácticos necesarios.

Estas y otras muchas consideraciones semejantes, nacidas en la Antigüedad y transmitidas hasta el Renacimiento, permitieron a Toscanelli trazar un mapa de la zona atlántica entre Europa y el este de Asia, mapa que hizo llegar al rey de Portugal en 1.474. En él estimaba que había que recorrer unas 3.000 millas de océano para llegar al este de Asia. Los geógrafos del rey portugués, creyendo que era una distancia excesivamente larga, hicieron a éste desistir de la empresa. Más tarde, el propio Toscanelli, ya anciano, respondió a una petición de Colón enviándole una copia del mapa y la carta que antes había mandado al rey portugués y le animó a seguir la antigua idea de Estrabón: “navegar a las regiones del Este por el Oeste” (ibidem, pág. 334). Colón pensaba entonces que la distancia entre las Canarias y la India no debía ser superior a 2.400 millas actuales. Ambos estaban en un error: la distancia real es de 10.600. Los dos habían atribuido a Eurasia una extensión mucho mayor de la real y ninguno había podido pensar en un continente intermedio.

Aunque no sin desorden, Colón había acumulado una gran cantidad de lecturas: Ptolomeo, Aristóteles, Estrabón, Plinio, Marco Polo, Mandeville, Piccolimini, etc. A todas ellas unió la posibilidad de ponerlas en práctica, lo que dependió de los Reyes Católicos, que por entonces estaban empeñados en la construcción de navíos capaces de surcar las aguas del Atlántico. Hasta finales de la Edad Media se habían usado barcos semejantes a las antiguas galeras romanas, movidas a remo y ayudados por velas, pero en el siglo XV Castilla disponía ya de otra clase de barcos, como las carabelas y las naos, impulsados solamente por velas, aptos para la navegación de altura, que sustituyeron definitivamente a los antiguos. Fueron los barcos que la Corona entregó a Colón.

Barcos y hombres con conocimientos náuticos suficientes solamente podía haberlos en una organización política que tuviera algún interés en la empresa. Tal era la monarquía hispánica naciente, la única bajo cuyo mandato se reunieron en aquel momento las condiciones necesarias: conocimientos teóricos, medios prácticos e interés en la empresa. No fue, pues, una casualidad que una nación europea, España, descubriera América.

La recíproca no fue verdadera ni posible: la civilización maya o la azteca no pudieron descubrir el continente europeo. Pese a que, como se ha sabido posteriormente, tenían nociones de astronomía, no eran comparables a las que se tenían en España, donde a fines del siglo XVI se enseñaba ya el sistema copernicano en la Universidad de Salamanca como un sistema real, no hipotético. No conocían tampoco la geometría ni, en consecuencia, pudieron tener nociones geográficas generales sobre la superficie del globo, de manera que no les era posible proponerse llegar al Oeste por el Este ni al Este por el Oeste. Y, como no tuvieron estas nociones sobre la posibilidad de hacer largas travesías marítimas, no tuvieron tampoco necesidad de construir embarcaciones apropiadas y no las construyeron.

Puede decirse que el Atlántico azteca no era navegable, lo cual no dependía, claro está, de la cosa misma, del mar en sí, como tampoco dependía del firmamento, sino de sus conocimientos y técnicas. Su tradición cultural azteca carecía de embarcaciones apropiadas y sus conceptos estaban muy lejos de la sencilla idea de que si la Tierra se cruza en la misma dirección se acaba volviendo al punto de partida. Y, por último, no podían tener interés alguno en la empresa. Luego no fue posible que un azteca o un maya descubrieran Europa.

El mundo europeo, por el contrario, permitió a Colón emprender el viaje. Es más: dados los conocimientos y técnicas de finales del siglo XV, era inevitable que en un momento un otro tuviera lugar.

De la misma manera que la Idea de Mundo que los hombres mantienen brota de los mundos que cada tradición puede pensar y manipular, sin que sea lícito pensar que el Mundo como tal sea eterno e inmutable, la Idea de Ciencia también brota de las instituciones científicas existentes en alguna tradición particular y no es lícito pensar que existe una Ciencia única, eterna e inalterable cuyo contenido sería el Mundo. Antes al contrario, existen no solamente muchas ciencias concretas, reales, cuyos contenidos y métodos son tan diferentes que sólo a duras penas permiten encasillarlas bajo el mismo rótulo. Esto es algo que todo estudiante comprende sin esfuerzo solamente con pararse a pensar qué elemento común comparten las matemáticas y la historia para poder recibir las dos el mismo nombre de “ciencia”.

Esta disparidad de contenidos y métodos, producida por la historia particular de las ciencias, se ha querido a veces zanjar mediante su división en compartimentos estancos, una división que no ha sido, sin embargo, obstáculo para hacer derivar unas de otras. Todo lo contrario: dado que es innegable que las ciencias modernas han aparecido hace unos pocos siglos y solamente en suelo europeo, tenía que ser fácil colocar cualquier actividad mental presente en instituciones del pasado, como la religión o el arte, en línea con las ciencias actuales de tal manera que éstas fueran vistas como la superación final de aquéllas.

El saber religioso

De hecho, la religión es el pensamiento especulativo más antiguo que conocemos. El terreno del que siempre ha brotado no ha sido sólo el de las ideas acerca de lo divino, sino también el de las nociones sobre la constitución y sentido del universo y del hombre. La religión ha sido siempre una cosmología y una antropología en no menor medida que una teología. Si de ella han nacido la filosofía y la ciencia es porque ella ha ocupado antes el lugar del que después se han apoderado las otras dos, pero sin haber sido capaces de ocuparlo por entero. De ahí que la evolución de lo mental no sea propiamente sustitución de una cosa por otra ni superación de lo antiguo por lo nuevo.

Lo que hace que la religión se anticipe a la filosofía y a la ciencia es el siguiente esquema general de organización de las ideas:

- dividir todos los seres en dos sectores: uno poblado de almas, espíritus, demonios, deidades, etc., que no pueden percibirse por los sentidos, y otro compuesto de objetos naturales, que son sensibles, y

- poner en el segundo sector la explicación del primero.

Se trata, en definitiva, de explicar lo observable por lo inobservable, que, contra las ideas de Comte, se encuentra por igual en la religión, la ciencia y la filosofía. En la ciencia es el recurso a una pléyade de objetos como átomos, genes, estructuras, formas, etc., que, siendo objetos inteligibles y, en consecuencia, no observables, se postulan para dar razón de los observables. El esquema tiene tal fuerza que se procura habitualmente sortear los obstáculos procedentes de la experiencia para, siempre que sea posible, convertirlos en pruebas a su favor. Vale la pena detenerse un poco a pensar sobre este procedimiento.

El sistema de conceptos del conocimiento científico se asemeja a una figura geométrica cuyos ángulos hundieran su filo en la experiencia, quedando todo el resto alejado de ella. Cuando es preciso modificar algún elemento de la figura, una vaga pero firme prioridad establece que cuanto más fundamental es una ley o un principio para el sistema conceptual, tanto menos dispuestos estarán los científicos a cambiarlos. Lo mismo vale para los otros sistemas, la religión y la filosofía. La relación que sus cuadros teóricos mantienen con la realidad no pueden variar sin transformarse radicalmente, por lo que se procura mantenerlos indemnes frente a los mentís de la experiencia, con el fin de evitar una catástrofe. Pero esto se consigue mejor dando cabida a esas oposiciones procedentes de la experiencia que rechazándolas sin más. De donde se sigue que un cuadro teórico será tanto más resistente cuantas más pruebas empíricas soporte en su contra. No avanzará, pues, a través de ellas, sino haciendo lo posible por integrarlas en su interior. En conclusión, pues, se trata de un error el creer que es la experiencia lo que estimula el desarrollo de la ciencia (v. Quine, W. O., Los métodos de la lógica, págs. 27 y ss.)

Esto hace de la fe algo impermeable a las contrapruebas empíricas. El desmoronamiento de la creencia significaría un desmoronamiento del ser del creyente, que se resiste. Cierto es que la ciencia ha acabado a veces por admitir las pruebas empíricas en contra, pero sólo a veces. Lo corriente ha sido lo contrario, porque va contra toda sensatez el prescindir de una ley que tiene a su favor la autoridad de la organización teórica y de muchas experiencias pasadas por un solo hecho que la contradiga y es mucho más prudente intentar otra interpretación de ese hecho díscolo. O, como muchas veces se ha hecho, negarlo sin más.

De todo ello hay muchos ejemplos en la historia de la ciencia, pero suelen pasar desapercibidos, sobre todo para el gran público. El hecho de que los casos iguales de la religión sean más familiares obra sólo aparentemente en contra de ella. El procedimiento es sobradamente conocido para quien haya leído el Antiguo Testamento: el creyente firmemente convencido de que Dios evitaría las adversidades a su pueblo estaba siempre dispuesto a aceptar, cuando éstas sucedían, o bien que él mismo las había merecido por sus malas acciones o bien que Dios se las había enviado para purificarlo. Así se hallaba en disposición de reinterpretar la desgracia trocándola en prueba del poder y providencia divinos, en lugar de dejarla como un caso en contra. La creencia es demasiado importante como para abandonarla por un caso particular. Y es tanto más importante cuanto más arrecia la adversidad.

Contra la ley de los tres estados

Durante mucho tiempo se ha creído en una psicología falsa que divide al hombre en dos mitades inconciliables, racional una e irracional la otra. A su través ha sido vista la historia como una sucesión de períodos en que dominaba una u otra mitad. Claro está que la parte positiva se sitúa siempre del lado de Europa. Si, pertrechado de esta creencia, alguien mira, a través de los libros, el cine, los documentales… a otros pueblos ya desaparecidos o a otros que aún existen, pero comprueba que carecen de conocimientos sobre las revoluciones de los astros, la constitución de la materia, los números…, es sólo para concluir, con un sentimiento de conmiseración que se trata de seres primitivos, anticuados, sin desarrollar…

Ésta es una creencia etnocéntrica porque, como acostumbran hacer todos los esquemas evolutivos, es un excelente recurso para justificar la posición que ocupa el hombre occidental, científico, liberal, demócrata, avanzado, desarrollado, bien pertrechado de técnicas dominadoras de la naturaleza y del hombre, aceptablemente nutrido, racional… Así suelen pensar los europeos de sí mismos, en tanto que atribuyen a los demás los adjetivos contrarios, matizándolos, eso sí, según crean que se parecen más o menos a ellos. No en vano han sido los europeos, junto con sus prolongaciones en América y últimamente en Japón, quienes han trazado esas clasificaciones de todos los humanos, clasificaciones que revisten varias formas, pero que se ajustan bastante bien a los contornos diseñados una vez magistralmente por Comte, por lo que nos referiremos solamente a lo que él dijo al respecto.

Tras esa pretensión hay una psicología falsa que divide al hombre en dos mitades inconciliables, racional e irracional, y concibe la historia como una sucesión de períodos en que domina una u otra mitad. Claro está que la parte primera se sitúa siempre del lado de Europa, olvidando que Europa ha extraído frecuentemente de otras civilizaciones, como la India, China o el Islam, elementos valiosos de sus construcciones racionales.

Comte es el filósofo que mejor ha expuesto esta doctrina. Según él (Comte, A., Curso, etc., págs. 34-42), el espíritu humano en general y el de cada individuo en particular, pasan por tres estados a lo largo de su existencia, que se corresponden bastante bien con la infancia, la adolescencia y la edad madura. Son el estado teológico, el metafísico y el positivo o científico.

El primer estado es el “régimen de los dioses”. El espíritu humano dirige su atención hacia la naturaleza íntima de los seres, hacia los conocimientos absolutos, postulando la acción de agentes sobrenaturales, espíritus, dioses, etc., como causa arbitraria de cuanto sucede. Es el momento de la imaginación. Este estado mental es el germen de toda religión.

En el segundo estado se reemplaza a los agentes divinos por fuerzas abstractas responsables de la producción de los fenómenos observados y de las normas morales. Ya no hay necesidad de dioses o espíritus para justificar la propia conducta o los fenómenos del universo. El espíritu humano se vuelve negativo, pues dirige toda su fuerza crítica destructiva contra el anterior estado, pese a lo cual es una variación suya, pues conserva todavía la pretensión de explicaciones absolutas y la búsqueda de causas últimas. Con todo, es el momento de la razón frente a la imaginación, el momento de la metafísica, de la postulación de seres trans-físicos abstractos para conseguir explicarse todo.

El estado positivo, o científico, renuncia a lo absoluto, a los dioses y a las causas ocultas y se contenta exclusivamente con el estudio de los hechos. En lugar de preocuparse de la esencia o naturaleza de las cosas, busca las relaciones invariables de sucesión y similitud entre los hechos. Es el reino final de las ciencias positivas.

Esta teoría yerra al postular que la filosofía sucede a la religión y la ciencia a la filosofía. Yerra, en primer lugar, porque los estados mentales coexisten, no se suceden. La ciencia nació en Grecia antes que la filosofía y la religión griega no se extinguió porque vinieran otras formas de pensar detrás de ella, sino que se entremezcló con ellas de una forma que no es difícil reconocer hoy. Los filósofos griegos eran racionalistas exigentes que extendieron al conjunto del cosmos el esquema material de identidad del círculo, lo que es no salir de la geometría y no traspasar los límites de una actitud científica, que resulta ser así anterior a la filosofía (v. Bueno, G. y otros, Symploké, págs.). Luego la filosofía no fue anterior a la ciencia.

Yerra, en segundo lugar, al creer que la ciencia es estrictamente fenomenalista: se lee en el Curso de filosofía positiva, que desde Bacon (1561–1626) todos los espíritus serios admiten “no haber más conocimiento real que aquel que se basa en los hechos observados”, pero que esta madurez de juicio tuvo que ser precedida de un estado primitivo en que el espíritu humano, falto de esa madurez positivista, se veía en la necesidad de postular algunos principios no observables para coordinar las observaciones sensibles (Comte, op. cit., pág. 38). El error reside ahí justamente, no en una supuesta infancia irracional de la humanidad, pues no es fácil imaginar que la ciencia pueda prescindir de objetos teóricos no observables, como los átomos en física o los genes en biología. En contra de lo que piensa Comte, la suposición de que existen los objetos de esa índole es una de las actividades propias del espíritu inquisitivo del hombre que están presentes ya en la religión, de donde han pasado a la filosofía y la ciencia.

Razón y acción

Una correcta interpretación de estos hechos, inherentes a la religión y al pensamiento “natural”, niega que el espíritu humano se haya desarrollado desde un estadio inferior hacia otro superior, el de las ciencias. En lugar de esto debe pensarse que los hombres se han entregado a diferentes formas de actividad intelectual, lo que habrá dependido de las necesidades y las inclinaciones del momento. La estructura de tales formas intelectuales habrá dependido en gran parte de los fines a que se destinaran y de los medios de que hicieran uso sus promotores. Una parte de los conocimientos europeos impulsaron a Colón a cruzar el Océano Atlántico, lo que no sucedió entre los aztecas o los mayas, pues no estaban orientados en ese sentido. Una vez que el mundo europeo, que incluía el Océano Atlántico como un mar navegable, entró en contacto con el americano, resultó ser más apropiado y potente, por lo que desplazó al otro.

La diferencia entre la religión y la ciencia no residiría, pues, en la clase de conceptos que cada una de ellas posee, sino en el hecho de que el creyente no se conformará nunca con que su religión le imponga unos cuantos enunciados abstractos tales como la caída de los graves, la velocidad de los planetas, la estructura cromosómica de los antropoides, etc., No es eso lo que espera de ella. Antes bien, le exige otras cosas que son imprescindibles para la acción y la vida. Los enunciados abstractos propios de la ciencia no suelen mover a nadie, pero la salvación del alma, la inmortalidad, la bienaventuranza eterna, etc., . movilizan la energía de las personas y los pueblos. Es inevitable que las ciencias estén alejadas de los sentimientos que animan la vida. La creencia popular así lo intuye, cuando acusa de frialdad y alejamiento a quien se dedica en exceso al pensamiento. Las creencias y prácticas religiosas, por el contrario ayudan en todas partes a quienes las adoptan a tener la confianza precisa para procurar la prosperidad, soportar el infortunio y darle valor a la existencia. Si retroceden ante la ciencia, si son inferiores a ella, no es desde luego en este aspecto. Lo crucial es que una idea religiosa no es religiosa por ser idea, sino por lo que la hace capaz de impulsar la acción. En cuanto idea, es decir, en cuanto abstracción, la de la ciencia es más satisfactoria, porque se basa en observaciones metódicamente controladas, en procedimientos lógicos sistemáticamente ordenados, etc., porque, en suma, está dirigida a conocer, no a vivir. Ambas son de la misma naturaleza, pero cada una de ellas es más eficaz que la otra para conseguir lo que busca. Y no es lo mismo vivir que saber.

Colón mismo dejó dicho que “para la ejecución de la empresa de las Indias no me aprovechó razón, ni matemática, ni mapamundos: llanamente se cumplió lo que dijo Isaías” (o. c. pág. 334). Es seguro, no obstante, que sin “razón, ni matemática, ni mapamundos”, no habría podido cruzar el mar, pero no fue por eso por lo que lo hizo, sino por la redención de todos los hombres, profetizada por Isaías:

En aquel día de nuevo la mano del Señor redimirá al resto del pueblo, a lo que reste de Asur y de Egipto, de Patros, de Cus, de Elam, de Senaar, de Jamat y de las islas del mar. Alzará su estandarte en las naciones, y reunirá a los dispersos de Israel, y juntará a los dispersos de Judá de los cuatro confines de la tierra. (Isaías, 11, 11-12)

Las ciencias modernas están alejadas de los sentimientos que animan la vida. Las creencias y prácticas religiosas, por el contrario ayudan en todas partes a sus fieles a tener la confianza precisa para procurar la prosperidad, soportar el infortunio y dar valor a la existencia. Si retroceden ante las ciencias, si son inferiores a ellas, no es en este aspecto. Es que una idea religiosa no es religiosa por ser idea, sino por lo que la hace capaz de impulsar la acción. En cuanto idea, es decir, en cuanto abstracción, la de la ciencia es más satisfactoria, porque se basa en observaciones metódicamente controladas y en procedimientos lógicos sistemáticamente ordenados, porque, en suma, está dirigida a conocer, no a vivir. Ambas son de la misma naturaleza, pero cada una de ellas es más eficaz que la otra para conseguir lo que busca. Y no es lo mismo vivir que saber.

Como instrumento de saber la ciencia no tiene rival. Pero para vivir no tiene rival la religión. Por esto se entiende la peculiar relación que han mantenido entre sí, relación de lucha enconada unas veces, de indiferencia otras y de condescendencia o tolerancia las demás. De esa relación entre la religión y la ciencia, por un lado, y entre ambas y el sentido común, ha nacido el actual proceder científico.

La peculiar relación que el Cristianismo ha mantenido con el pensamiento científico desde el siglo XVII ha consistido básicamente en lo siguiente.

Primero le cedió el estudio de la naturaleza, previamente trocada en naturaleza profana, inerte, en comparación con la del mundo greco–romano, para el que lo natural era eterno, increado, permanente. El Cristianismo casi siempre había pensado que lo material es algo inferior, un motivo de pecado. Nacieron las ciencias de la materia, que no por casualidad se hicieron pronto materialistas. El germen de esa perspectiva les venía paradójicamente del pensamiento religioso.

A partir de entonces se instauró en toda Europa una neta división entre materia y espíritu, y la religión se hubo de conformar con ejercer su dominio sobre lo que había conseguido salvar del naufragio causado por la revolución científica: el reino de las almas.

Después aparecieron las llamadas ciencias del espíritu: psicología, sociología, antropología, etc., que, pese a no estar tan bien pertrechadas de instrumentos de investigación como sus compañeras de la naturaleza, parecen estar dispuestas a arrebatar definitivamente a la religión ese territorio del espíritu.

Dicho sea de paso: la división de las materias del bachillerato en ciencias y letras, que parece algo natural, hecho a la medida de la inteligencia humana desde su nacimiento, es solamente una de las contingencias que han resultado de esta historia.

Pero todos estos sucesos, así como la utilidad, los intereses, los fines a que algunas personas o sociedades destinen los conceptos, así como la causa que los produce en un tiempo u otro, etc., sólo son cualidades extrínsecas de tales conceptos. Su contenido y su forma son otra cosa. Algo sí parece cierto: que la primera actividad mental existente ha estado del lado del sentimiento y de la acción y que de ella han surgido las organizaciones mentales presentes en la religión, la ciencia o la filosofía. Estos tres mundos de ideas son diversificaciones de algo que continúa como fondo del que ellas se alimentan, razón por la que comparten la misma naturaleza.

El porvenir de la religión

¿Cambios en la religión? Si todo lo anterior es atinado, cabe augurar un futuro incierto para la religión. En ella hay verdaderamente algo eterno, siempre que se entienda por eternidad el tiempo de las sociedades humanas, pero, una vez que los conceptos de la filosofía y la ciencia han ocupado un importante sector que le pertenecía, no parece sino que la religión tendrá de transformarse. Transformarse, no desaparecer, como quiso el sueño ilustrado, que ahora nos parece ingenuo e irreal. Tendrá que seguir contando con teoría, con elementos conceptuales con los que interpretar el mundo y el hombre, aunque en eso siempre estará en desventaja frente a la filosofía y la ciencia. Pero, puesto que éstas no están en disposición de ofrecer una respuesta global y unitaria para todos los interrogantes, tanto cognoscitivos como vitales, que el hombre se plantea, es de esperar que, si no ahora, pues vivimos tiempos de ruina de tradiciones y de instituciones (la religión es una de ellas), habrá un futuro no demasiado lejano que asista a alguna refundación profunda de la religión, pues la necesidad que satisface se halla profundamente arraigada en el interior de una inmensa mayoría de personas, en tanto que la filosofía y la ciencia son productos artificiales de segundo orden, hechos para colmar las aspiraciones de un reducidísimo número de ellas.

Las crisis. – Y ya que hemos traído a colación el tema de la crisis, conviene pensar sobre él siquiera un poco a la manera de un filósofo, pues seguramente contribuirá a aclarar algo el asunto que estamos examinando.

Fue Nietzsche quien describió al hombre como un animal no fijado, y Gehlen[1], abundando en lo mismo, ha dicho hace poco que sobre el fondo de los demás animales, sujetos a su instinto y guiados por él, que viven en un mundo exclusivamente suyo, cerrado para cada especie, ordenado previamente y hasta tal punto inalterable que un individuo nunca podría encarar las fronteras que lo limitan y las causas que le han hecho nacer, se alza el hombre, dotado de una fuerza instintiva tendente a cero y dispuesto en consecuencia al extravío y al caos. Si dedica tantas energías a la construcción y defensa de sus instituciones, no es más que por servirse de ellas a modo de muros de contención contra un desorden siempre presto a emerger de lo profundo. Son instituciones como la moral, la religión, el derecho, el matrimonio, el estado, los sistemas penales, las instituciones pedagógicas, etc., Al animal, en cambio, le basta y le sobra con el instinto para un éxito (la supervivencia y la adaptación al medio y a otros animales) que el hombre sólo alcanza con dificultad.

La crisis presente. – Si actualmente vivimos tiempos de desequilibrio es porque nuestra organización social, pensada y proyectada como un armazón racionalizado, es incapaz sin embargo de dominar en la práctica la lógica de su propia naturaleza; está sumergida en una mecánica absurda tendente a reemplazar incesantemente lo antiguo por lo nuevo y a remover sin pausa las posiciones asignadas a las personas. Nada es en ella seguro: los oficios, ideas, hábitos, concepciones, saberes, posiciones sociales, etc., envejecen sólo con nacer. Y detrás de la inseguridad asoma amenazante la faz del miedo, del miedo a toparse con la tendencia al caos propia de un ser abandonado por los instintos, que es en definitiva el miedo del hombre a topar consigo mismo, con su ser tendente al desvarío.

En un medio como éste no sería sorprendente que la religión renovara ampliamente su poder. Podría ser que, al revés que la filosofía y la ciencia, la impresión religiosa en el corazón del hombre fuera indeleble, en particular por esa necesidad suya de contener la inclinación a lo oscuro que anida dentro de él.

La ciencia se satisface con el puro conocer, vacío de la intención y el sentimiento requeridos por la vida para persistir y prolongarse. La filosofía, por su lado, pretende ser teoría y práctica, razón y moral, lo que la convierte en un esfuerzo intelectual situado entre la religión y la ciencia.

Pero basten por el momento estas precisiones, que ahora toca examinar más de cerca el pensamiento filosófico y el científico.

La ciencia

No habiendo existido, pues, una evolución del pensamiento que, yendo de lo inferior a lo superior, hubiera partido de lo irracional, lo místico, lo prelógico, etc., para desembocar en el triunfante conocimiento científico de los tres últimos siglos de la historia europea, no es entonces admisible que éste haya nacido por oposición a la religión o por negación de la filosofía. Luego no se consiguen presentar adecuadamente los rasgos de una confrontándola con la otra, y, en lo que atañe a la ciencia, ésta es de manera muy general un procedimiento por el que se procura que los datos sensibles adquieran significación a través de su encaje en una teoría que sea coherente consigo misma y, en lo posible, con dichos datos. En esto no difiere sustancialmente de las otras dos clases de pensamiento. Hecha esta advertencia imprescindible, por más que lo ya dicho la vuelve innecesaria, los próximos apartados se limitarán a hacer un recuento de las notas distintivas de la ciencia, según se expone en el libro de Nagel: La estructura de la ciencia[2]. Son las siguientes:

Explicación causal.

La información acumulada por la experiencia común suele ser suficientemente rigurosa y exacta para lograr los objetivos que las personas se proponen, pero, no teniendo necesidad de más, es corriente que carezca de explicaciones suficientes acerca de las causas por las que suceden las cosas mismas por las que se interesan. Por ejemplo, se sabe desde antiguo que los campos abonados dan mejores cosechas. Con la vista puesta en ese fin, tener mejores cosechas, el agricultor procura hallar la mejor dosificación del abono, la clase de éste más adecuada al terreno y al producto, las fechas más convenientes para extenderlo por los campos, etc., El rendimiento que sigue a esos actos le dicta lo que y lo que no debe hacer; después de todas sus observaciones empíricas y acciones atinadas tiene éxito en el conocimiento. El que él busca, claro está.

El agricultor da por satisfecha su necesidad de saber en cuanto logra aumentar la producción. Pero los conceptos que ha utilizado, tales como “adecuado”, “conveniente” y otros por el estilo, no dan una medida exacta de cantidad, sino una generalización imprecisa. No tendría sentido preguntarle qué cantidad excata de kilos de abono necesita, qué composición química tienen los nutrientes, cuál es el grado preciso de humedad requerida, etc., para aumentar la producción en una proporción determinada.

Siempre es así: cuando los hombres se proponen fines prácticos se preocupan por la precisión solamente en orden a conseguirlos. Y no se detienen en el análisis de las causas por las que suceden los hechos si no es relevante para el logro del objetivo propuesto.

El uso de la rueda ilustra de modo parecido esta conducta, porque fue utilizada correctamente mucho antes de que se supiera cómo actúan las fuerzas de fricción. Interesaba el transporte de productos y el esfuerzo que había que dedicar a él era mucho menor si el tráfico se hacía rodado. ¿Qué más se puede desear? Lo mismo sucede con el caso ya mencionado de la cocina, una técnica de transformación de los alimentos utilizada mucho antes de sospechar siquiera algo sobre las transformaciones moleculares que la acción combinada del agua y el fuego es capaz de operar en ellos.

Las explicaciones detalladas, precisas y objetivas no suelen ser necesarias y, en consecuencia, no suelen buscarse. Luego no es verdad que en un tiempo los seres humanos no sean capaces de investigar objetivamente la naturaleza o no entiendan el concepto de causa, sino que no tienen interés en ello y vuelven su atención hacia otro lado. Y si alguna vez, llevados tal vez por un prurito de investigadores puramente teóricos, condescienden a una explicación por causas, no es sorprendente que éstas sean desatinadas, incontrastrables y ambiguas. Es lo que sucede cuando alguien dice que los negros bailan bien porque lo llevan en la sangre, que los catalanes tienen un mayor desarrollo industrial por su espíritu laborioso o su tacañería, que los niños heredan el carácter de sus padres, etc., y otras mil que están siempre presentes en las conversaciones no científicas.

Lo contrario sucede a la ciencia, que procura hallar razones susceptibles de ser sistematizadas en un cuerpo organizado de proposiciones y se interesa poco o nada por explicaciones aisladas que, siendo acaso válidas para hechos aislados, no guardan entre sí ningún tipo de conexión lógica. Procura también que tales razones sean contrastables con las experiencias concretas para poder poner a prueba su verdad en ellas. Un enunciado contrafáctico, por ejemplo, no es contrastable. Podría decirse: “Si los árabes no hubieran conquistado España y habitado en ella durante ocho siglos, los visigodos habrían dado lugar a la creación de un estado moderno mucho antes que los Reyes Católicos”. Independientemente de que este enunciado sea o no verdadero (y sabemos que al menos formalmente lo es, pues todos los condicionales cuyo antecedente es falso son verdaderos, como habrá de verse en las lecciones de Lógica) no se puede confrontar con hecho alguno real, como es evidente, pues los árabes sí dominaron España, o parte de ella, durante ocho siglos y nada puede ya evitar que eso haya sucedido. ¿Cómo podría entonces el enunciado anterior comprobarse en la realidad? Ésta es una situación que el conocimiento científico procura siempre eludir.

Sistematización.

La ciencia no se contenta con describir hechos. No se satisface con enunciados particulares acerca de sucesos concretos: de singularibus non est scientia, sentenció Aristóteles, y así se sigue aceptando desde entonces con razón. En vez de ello, procura descubrir las condiciones generales de las que depende que se produzcan sucesos de diversas clases. Con ese fin trata de aislar sus propiedades generales para ver en qué relaciones de dependencia se hallan unas con respecto a otras. Si el empeño tiene éxito, entonces lo normal es que la explicación se extienda sobre un máximo número de hechos con un mínimo número de enunciados y que tales enunciados aparezcan además enlazados lógicamente entre sí.

Éste es un ideal de la ciencia que rara vez se alcanza pero que nunca se abandona. Una de esas escasas ocasiones en que casi se logró la perfección tuvo lugar con el principio de gravitación universal de Newton, porque fue precedido de observaciones y formulaciones generales de otros autores sobre fenómenos tan aparentemente distintos entre sí como la caída de los graves, el flujo y reflujo de las mareas, la trayectoria de los proyectiles, las órbitas de los planetas, etc., Cada pensador había descubierto leyes sobre cada una de esas clases de fenómenos: Galileo sobre la caída de los graves y los movimientos de las mareas, Kepler sobre las órbitas planetarias, Tartaglia sobre los proyectiles, etc., Newton hablaba con modestia, pero también con verdad, cuando dijo que él había visto más lejos que otros por alzarse sobre los hombros de esos gigantes. La virtud de su principio de gravitación universal estribó precisamente en explicar de modo satisfactorio, mediante un solo enunciado, todas esas clases de hechos que los otros habían sistematizado en leyes menos generales.

Limitación.

Otra particularidad de la ciencia es su conciencia de límites. El pensamiento natural y espontáneo es muchas veces certero. Incluso en ocasiones es exacto. Pero rara vez se percata de los límites dentro de los cuales es válido. Por eso se dice que es más confiado y seguro que la ciencia. No en vano sus conocimientos proceden de la tradición, en la que sustentan su fortaleza, como si ella bastara para demostrarlos. En cierto modo así es y así sigue siendo en tanto la tradición permanece inalterable, pero se desmorona en cuanto ésta varía.

Esto explica el que haya agricultores que, habiendo acumulado un inmenso saber sobre su medio, caen en la perplejidad y la confusión cuando éste cambia. Conocen los efectos de lo que hacen y saben producirlos de modo consciente y sistemático en las condiciones que ellos habitualmente dominan, pero ignoran casi todo sobre las causas biológicas y químicas de esos mismos efectos. Por ser consciente de este riesgo, la ciencia se esfuerza cuanto puede por hacerle frente, para lo que busca poner de relieve las conexiones sistemáticas sobre las que se asienta cualquier conocimiento común, como el del agricultor. Así descubre en qué circunstancias específicas es éste aceptable y en cuáles no.

Carencia de contradicciones.

El sentido común está salpicado de numerosas contradicciones, no porque sea especialmente propenso a ellas o porque no sea capaz de evitarlas, sino porque pocas veces aparecen juntos los términos contradictorios. Las gentes conviven con la contradicción a condición de no percibirla. O, cuando menos, a condición de que no sea insoportable. La diferencia con respecto al pensamiento científico en este asunto no reside en que en él no haya contradicciones sino en su esfuerzo deliberado y sistemático por eliminarlas. Pero esfuerzo no es éxito. Una vez más se trata más de un ideal que de un logro real. La búsqueda de explicaciones lógicamente coherentes es precisamente uno de los estímulos más eficaces para el desarrollo de la ciencia.

Esta situación se echa de ver, por ejemplo, en la física, cuando en un sector de ella se defiende que la luz es una onda y en otro que es un corpúsculo; esto es inadmisible, pues debe ser una cosa o la otra, pero no ambas a la vez. Como sucede que unas veces es útil considerarla de una manera y otras de otra, los físicos se resignan a esta situación paradójica, no porque sean indiferentes a ella, sino porque por el momento no pueden evitarla.

Menor duración.

Podría esperarse que, por aparecer como definitivas, las razones de la ciencia gozan de una vida larga, cuando no eterna, o que, en todo caso, deberían permanecer en el tiempo más que las del sentido común. Pero la verdad es muy distinta. La pervivencia de las creencias del sentido común se mide en siglos e incluso en milenios. Siempre se ha sabido que el agua rompe a hervir cuando se calienta suficientemente, que la cosecha es abundante si no se escatiman los abonos, que un objeto se arrastra con más rapidez si se le aplica más fuerza, etc., Es el uso de términos como “mucho”, “suficiente”, “bastante”, etc., y muchos otros semejantes, lo que hace verdaderos esos conocimientos, porque, al no dar una medida precisa, es casi imposible que resulten falsos. El calor aplicado a un recipiente con agua siempre será suficiente si la hace hervir, tanto si se consigue al nivel del mar como en lo alto de una montaña. Con ese vocablo se eliminan diferencias de temperatura necesarias para lograr el mismo efecto en un caso y en el otro. La ciencia se detiene precisamente en esas diferencias, cuantificándolas si es posible, de manera que la más pequeña variación, que para la creencia del sentido común es una prueba de su validez, se convierte para ella en una refutación. Por querer eliminar las indefiniciones propias del pensamiento corriente de los hombres, la ciencia está siempre expuesta a cometer errores. En consecuencia, cabe decir que es un tipo de conocimiento al que le resulta difícil llegar a ser verdadero, en tanto que al sentido común le resulta difícil no serlo.

Para eliminar las imprecisiones, la ciencia modifica el lenguaje corriente. Si lo necesita, crea incluso conceptos nuevos que expresen nítidamente un contenido objetivo de cuya interpretación no puede dudarse. Utiliza también el recuento y la medición como técnicas habituales dirigidas al mismo fin de diluir la imprecisión. De ahí procede el que las proposiciones del pensamiento científico puedan ser sometidas a pruebas y críticas procedentes de la experiencia y el que muchas de ellas, si bien no pueden alcanzar a ser verdaderas, sí puede demostrarse que son falsas y, en consecuencia, ser sustituidas por otras. Se entiende entonces que sea muy difícil elaborar teorías capaces de resistir confrontaciones continuas; pero el sentido común no concederá interés a muchas oposiciones que para la ciencia serían fatales.

Ahora bien, de este proceder del científico deriva una enorme ventaja: cuando un sistema de explicaciones ha sido adecuadamente confirmado por la experiencia, con frecuencia codifica insospechadas relaciones de dependencia entre muchas variedades de hechos localizables empíricamente, pero diversos entre sí. Recuérdese el principio de gravitación antes mencionado. Es así porque los elementos de juicio para los enunciados de ese sistema proceden de una extensa clase de sucesos, no mencionados explícitamente en dichos enunciados, que son, sin embargo, fuentes de datos importantes para los mismos, dadas las relaciones de dependencia establecidas por el sistema entre los sucesos de esa clase.

“En resumen, al aumentar la determinación de los enunciados e incorporarlos a sistemas explicativos lógicamente integrados, la ciencia moderna agudiza los poderes de discriminación de sus procedimientos de prueba y aumenta las fuentes de elementos de juicio para sus conclusiones”[3]

Carencia de valoraciones.

El sentido común se preocupa especialmente por las consecuencias de sucesos que tienen alguna incidencia en la valoración de los hombres. La ciencia no es tan limitada en sus apreciaciones. La búsqueda de explicaciones sistemáticas obliga a prescindir de las valoraciones humanas. A veces incluso hay oposición abierta: cuando ocurren epidemias, la epidemiólogos necesita muchos casos de defunciones para poder aventurar alguna hipótesis. De aquí deriva el que la ciencia teórica deje muchas veces de lado los valores de las cosas, de modo tal que sus enunciados parecen muchas veces no tener relación con la vida cotidiana. Aunque el científico no puede ser amoral, su ciencia sí lo es de hecho. Valgan como ejemplos la investigación en física nuclear, la investigación bacteriológica, genética, etc., El uso que se dé a esos conocimientos puede ser moral o inmoral, pero los conocimientos mismos parecen quedar al margen.

El método.

Las explicaciones que busca la ciencia no son “primeros principios” que sirvan para explicar vagamente los hechos familiares, sino hipótesis genuinamente testables, pues deben tener consecuencias lógicas tan precisas como para no valer para todo tipo de hechos. Son, pues, hipótesis sujetas a la posibilidad del rechazo. En otras palabras: las conclusiones de la ciencia son producto del método científico.

Pero no debe pensarse que hay un método para encontrar o inventar leyes en la ciencia, como tampoco lo hay en las artes. Tampoco hay un conjunto de reglas, una técnica especial para proceder al uso de la ciencia. Ni el uso del método sirve para borrar de antemano toda inclinación personal y todo prejuicio. Realmente no es posible dar seguridades de este tipo.

La práctica del método científico no es otra cosa que la constante crítica de argumentaciones mediante procedimientos institucionalizados que sirven para juzgar la fiabilidad en la obtención de los datos que sirven como elementos de juicio. Los experimentos que se llevaron a cabo sobre la existencia del éter son un buen ejemplo de esto mismo. Se decía que, existiendo el éter, tiene que advertirse su presencia midiendo la velocidad de la luz en varias direcciones. En efecto, si la luz se propaga a través del éter como un objeto en el agua, debe encontrar menos resistencia cuando va a favor de la corriente que en contra de ella y su velocidad, en consecuencia, será mayor. Teniendo en cuenta que la Tierra se desplaza en el medio etéreo, el efecto de este desplazamiento sobre un rayo de luz que se propague de Norte a Sur y de Este a Oeste y viceversa, debe ser perceptible.

Hasta aquí la argumentación. La hipótesis era la existencia del éter. Las conclusiones que debían servir para poner a prueba la hipótesis, es decir, los elementos de juicio que parecían válidos para criticarla, eran los efectos perceptibles por medio de un experimento cuidadosamente preparado: variaciones en la velocidad y trayectoria de la luz. Ahora bien, es importante observar que esos datos pueden servir para negar la hipótesis, pero en ningún caso para validarla, aunque sí pueden proporcionarle un fuerte apoyo. Luego la diferencia entre las afirmaciones de la ciencia y las del sentido común no implica que las de la primera sean invariablemente verdaderas, sino que las creencias del sentido común se aceptan sin criticar los elementos de juicio disponibles, mientras los elementos de juicio que apoyan las conclusiones de la ciencia se ajustan a criterios extremadamente estrictos.

En conclusión, las afirmaciones de la ciencia son producto de unos determinados procedimientos para obtener elementos de juicio. Estos procedimientos deben ser muy meritorios, en consecuencia. Normalmente no están escritos, sino que son solamente hábitos intelectuales de investigadores competentes, pero han probado suficientemente su valor y su superioridad mediante una gran cantidad de logros, como muestra la historia.

La filosofía

El término.– El término “filosofía” se descompone en otros dos, “filos” y “sofía”, el primero de los cuales significa inclinación, propensión, amor, etc., y el segundo saber. Luego filosofía es propensión o inclinación al saber. Se dice que fue Pitágoras (570–496 a. d. J.) el primero en usarlo con ese sentido.Si así fue es seguro que lo hizo por humildad, pues cuando un hombre dice que quiere saber está reconociendo que no sabe. Los verdaderos sabios –Bías, Pítaco, Cleobulo, Epiménides, Solón, etc., – eran ya en su tiempo personajes semilegendarios, dotados de poderes para la interpretación de los hechos naturales y humanos, y poseídos por un conocimiento genuino acerca de los dioses, los hombres, la vida la muerte, etc. Pero ese saber se había esfumado con ellos, por lo que no podía aspirarse más que a reconstruirlo. De ahí que la filosofía no pase de ser una aspiración y el que la practica un perenne aprendiz, un hombre sin oficio. Esto al menos se desprende del primer uso del término, el que hizo Pitágoras.

A esta interpretación cabe añadir la de Platón[4] (427–347 a. d. J.) En El Banquete viene a decir que, puesto que nadie quiere lo que ya posee, quien quiere ser sabio demuestra que no lo es o que tiene en poco lo que ya sabe. Está claro que si se aceptara esta definición, sería contradictorio que alguien dij6era que es filósofo y estuviera al mismo tiempo satisfecho de sus saberes. Sí sería posible que desdeñara los ajenos, pero en no menor medida que los propios, y que mirara con condescendencia, y hasta con desprecio, a quienes se tienen a sí mismos por sabios. Los hombres que profesan la filosofía tendrían que ser seres afectados por una insatisfacción incurable. Esto es lo que Platón añade a lo dicho anteriormente.

Escepticismo e interés. – Luego el filósofo es en gran medida un escéptico, pues haber comprobado que la mayoría de los saberes corrientes valen poco o no valen nada es lo que solemos denominar escepticismo. Puesto que le resulta difícil satisfacer la necesidad de reducir el ámbito de lo que desconoce y casi imposible contentarse que lo que ya conoce, el filósofo es persona que niega. Si esto es así, ¿quién no se ha sentido filósofo más de una vez?

Pero esta actitud no obedece a una ignorancia cualquiera. Cuando Watson, asombrado por la enorme ignorancia de Sherlock Holmes en materia científica, quiso explicarle que la Tierra gira alrededor de su eje, que se mueve además en torno al sol, que éste, pese a las apariencias, permanece inmóvil respecto a ella, etc., Holmes declaró con indiferencia que todo eso le daba exactamente igual y que haría lo que pudiera para olvidarlo cuanto antes, no fuera a ocupar algún lugar en su memoria desde el que originarle alguna preocupación, porque lo que a él verdaderamente le interesaba era algo muy distinto: la investigación criminológica. No puede menos que admitirse que tenía razón, pues la clave de todo conocer está en el interés, y que, pese a todo cuanto se diga en contrario, no vale la pena saber cualquier cosa sólo por el simple hecho de saberla.

El interés de los primeros filósofos. – Si lo que mueve el conocimiento es el interés, qué interés movía a los pensadores griegos que dieron origen a la filosofía? Para responder a esto es necesario hacer antes alguna consideración.

Los primeros filósofos griegos distinguían bien la ciencia, que es un saber exclusivamente teórico, y la sabiduría, que es, en el mismo grado, práctico. Al contrario de algunas personas, que conocen muchas cosas, pero a quienes escapa la razón a que obedecen, con lo que presumen de saber algo que en lo fundamental ignoran, ellos no encontraban valor en la simple erudición. Eso hizo que a veces se acusaran entre sí; sucedió, por ejemplo, cuando Heráclito (544–484 a. d. J.) llamó a Pitágoras polimatés, es decir, sabihondo, sabelotodo, por contentarse con satisfacer una curiosidad de algo meramente superficial y dejar escapar el verdadero por qué de las cosas. El erudito se conforma con el ropaje externo de una verdad cuya existencia ni se le pasa por la cabeza, confunde verdad con apariencia y no puede desear lo que ni siquiera sabe que existe. Es individuo que sabe mucho, pero no lo que se debe saber.

Los problemas que se deben resolver, según los antiguos griegos, son de la índole siguiente:

¿En qué consisten la realidad, el hombre y la divinidad?

¿Cómo sería posible conocer estos tres seres sin necesidad de recurrir a los oráculos, sino solamente con la fuerza del propio pensamiento?

¿En qué lenguaje debe hablarse de todo ellos? ¿Es suficiente el griego normal o es imprescindible un lenguaje matemático?

¿Qué actitud debe adoptarse ante la vida, es decir, qué normas se han se seguir para vivir bien?

¿Cuál es el mejor gobierno del estado?

¿Cómo es que sólo los hombres hablan?, etc.,

Estos son los misterios que se deben desvelar y en tanto no se haga se permanecerá en la ignorancia.

Los griegos trataron de tal manera estos asuntos que dieron lugar al nacimiento de la física, la matemática, la lógica, la ética, la política, la metafísica, etc., [5] Demasiado para una primera lección, pensará el alumno con razón, etc., Pero no debe alarmarse, pues esta enumeración sólo se trae aquí a colación para que pueda entrever la amplitud que llegó a tener la filosofía ya entre sus creadores.

Final. – Para acabar, se debe caer en la cuenta de que, aunque el oficio de filósofo también es artificial, aunque no existe una filosofía natural con la que todos hubiéramos nacido o que la vida nos enseñara a todos por igual, sí hay en todos una actitud igual, la confianza de vivir en medio de un mundo que de modo más o menos confuso sentimos acabado y completo. No es posible evitar el presentimiento de un universo global, como no se puede prescindir del alimento y el descanso. Esa actitud, natural a todos los hombres, está en el origen mismo de la filosofía. Con una diferencia importante: que lo que en los demás mortales es seguridad ineludible, pero inconsciente, se vuelve en los filósofos un enigma consciente. La filosofía es ambición por llegar a lo último, que para la gente corriente es lo primero. Por esto está más cerca de la gente que la ciencia, que se detiene, según Ortega, en lo penúltimo[6]. La ciencia renuncia deliberadamente a la totalidad para ocuparse sólo de trozos sueltos suyos, como la energía, los números, los movimientos geológicos, las estructuras sociales, la clasificación de los homínidos, las variantes dialectales, el origen del estado, etc., y tantos otros temas parciales cuya enumeración, prolija y absurda como pocas, bastaría para llenar por sí sola un grueso volumen. Ésas son las parcelas en que las ciencias logran rigor y exactitud a cambio de no traspasar los límites que las contienen. No hace falta decir que el motivo opuesto, no reconocer límites, prohibe a la filosofía ser tan exacta y rigurosa como la ciencia.

Mantener una cierta conciencia lúcida en medio de la confusión, un sentido del orden en medio del desorden reinante, sigue siendo una necesidad ineludible. Puede que sea imposible construir un saber de la totalidad, una metafísica capaz de sistematizar y fundamentar sobre supuestos racionales todo lo que sucede y todo lo que se sabe. Más modestamente: tal vez nunca lleguemos a conocer cosas tales como el verdadero papel que la ciencia desempeña en nuestras vidas, el poder y amplitud de utilización de la técnica, el sentido, si lo hay, de las mutaciones sociales, etc., La filosofía actual, casi destruída por su propia agresividad, tal vez no sea capaz de tanto. Puede ser que nunca llegue a saber todo esto, pero no es posible contentarse ignorándolo. Ahí sigue estando el deseo de saber.

Y baste con lo dicho, pues, siendo ya filosofía esto que al presente vamos haciendo, no conviene extenderse en más introducciones, sino seguir trabajando en ello.

[1]Ver Gehlen, A., Antropología filosófica. Del encuentro y descubrimiento del hombre por sí mismo, trad. de C. Cienfuegos, W., revisión e introd. de A. Aguilera, 1ª, Paidós, Barcelona, 1993 (Anthropologische und sozialpsychologische Untersuchungen, Rowohlt Taschenbuch Verlag Gunbh, 1986), 184 págs, páginas 38 y siguientes.

[2]Nagel, E., La estructura de la ciencia. Problemas de la lógica de la investigación científica. Trad. de N. Míguez, supervisada por G. Klimovsky, Paidós, Buenos Aires, 1978.(The structure of science. Harcourt, Brace and World, N. York.), páginas 14 a 27.

[3]Nagel, E., La estructura de la ciencia. Problemas de la lógica de la investigación científica. Trad. de N. Míguez, supervisada por G. Klimovsky, Paidós, Buenos Aires, 1978.(The structure of science. Harcourt, Brace and World, N. York.), página

[4]Platón, El banquete, Fedón, Fedro, trad. de L. Gil (1ª en ed. Labor), Orbis, Barcelona, 1983, nº 3, página

[5]Ver Zubiri, X., Cinco lecciones de filosofía, Alianza Editorial, Madrid, 1980, 276 págs. (1ª y 2ª en Ed. Moneda y Crédito, 1963, 1970), páginas 28 y 29.

[6]Ver Ortega y Gasset, J., Qué es filosofía, 5ª ed., Espasa – Calpe, Madrid, 1984, 219 págs., páginas 57 a 59.