La figura del duodécimo Imán, Muḥammad al-Mahdī, cuya ocultación marcó el destino teológico del chiismo, fue durante siglos objeto de una espera silenciosa, más confiada al fervor que a la acción. En la tradición clásica duodecimana, la doctrina del mahdismo se concebía como una paciencia religiosa; los fieles debían perseverar en la pureza de la fe y resignarse al misterio del tiempo divino, sin provocar con manos humanas aquello que sólo el designio de Dios podía revelar. La espera era, por tanto, un ejercicio de fidelidad espiritual, no de agitación política.

La figura del duodécimo Imán, Muḥammad al-Mahdī, cuya ocultación marcó el destino teológico del chiismo, fue durante siglos objeto de una espera silenciosa, más confiada al fervor que a la acción. En la tradición clásica duodecimana, la doctrina del mahdismo se concebía como una paciencia religiosa; los fieles debían perseverar en la pureza de la fe y resignarse al misterio del tiempo divino, sin provocar con manos humanas aquello que sólo el designio de Dios podía revelar. La espera era, por tanto, un ejercicio de fidelidad espiritual, no de agitación política.

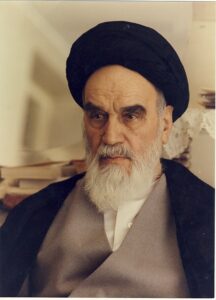

Pero el siglo XX, con su febril deseo de convertir la historia en escenario de redención, transformó ese horizonte quieto en impulso militante. En ese cambio de signo, de la contemplación a la praxis, la figura de Ruhollá Jomeini ocupa un lugar decisivo. Sin alterar el dogma de la Ocultación, Jomeini lo transfiguró. Hizo del Mahdī no sólo el redentor de los últimos tiempos, sino el emblema de la lucha por la justicia en el tiempo presente. La espera del fin se convirtió así en mandato de acción.

Cuando la monarquía del sha avanzaba en su proceso de occidentalización y el clero chiita se veía marginado, Jomeini elaboró una visión en la que la teología del Imam oculto se fundía con la ética de la resistencia. Al reinterpretar la tragedia de Karbalá, convirtió a Huséin, mártir de la verdad, en arquetipo del insumiso que enfrenta la tiranía. En sus sermones, el sha era presentado como un nuevo Yazid, y la insurrección contra él, como repetición mística del sacrificio de Huséin. El pasado sagrado se volvió argumento político y la memoria del martirio se transformó en principio de legitimidad.

El paso siguiente fue doctrinal. Con la teoría de la wilāyat al-faqīh, la tutela del jurista, Jomeini trasladó al campo de la política la autoridad que antaño pertenecía al Imam invisible. En ausencia del Mahdī, decía, el poder debe residir en quien conoce la ley divina y puede gobernar en su nombre. La teología se hizo constitución. Bajo esa fórmula, la espera del Imam dejó de ser pasiva y se volvió administración del mundo. El gobernante religioso no sustituye al Mahdī, pero prepara su advenimiento, y en ese gesto la política se convierte en preludio del fin de los tiempos.

La Revolución Islámica fue presentada como signo y promesa, no como el término de la historia, sino como su rectificación moral. El pueblo iraní debía verse a sí mismo como instrumento providencial, llamado a edificar una sociedad conforme a la justicia esperada. La fidelidad al Imam oculto se traducía en deber político y la construcción del Estado islámico, en anticipo del Reino futuro. La escatología se hizo programa de gobierno.

No todos, sin embargo, aceptaron esta reinterpretación. Muchos teólogos recordaron que el chiismo se había distinguido precisamente por su mesura, su distancia del poder y la pureza de su espera. Para ellos, hacer del Mahdī una bandera política era profanar el misterio y arrastrar lo sagrado a la arena de la ambición humana. Pero Jomeini había sellado ya el giro. El tiempo del Mahdī había comenzado, según él, sin haber llegado.

La paradoja se amplió con el eco europeo. En los años setenta, una parte de la izquierda occidental, desengañada del socialismo burocrático y fascinada por toda revuelta antiimperialista, vio en Jomeini a un profeta de la emancipación. Francia fue su refugio y, sin saberlo, su trampolín. Desde Neauphle-le-Château, aquel anciano vestido de negro, rodeado de grabadoras y periodistas, dirigía una revolución que pronto se convertiría en teocracia.

Michel Foucault, en particular, creyó descubrir en el levantamiento iraní una “espiritualidad política”, una forma nueva de rebelión contra las lógicas de Occidente. Le pareció que el Islam ofrecía una vía distinta de subjetivación, un modo de vivir la libertad a través de lo sagrado. Fue un espejismo. Confundió la mística de la multitud con la teología del poder. Cuando el régimen comenzó sus purgas, Foucault calló y su silencio pesa todavía como una lección sobre las seducciones del entusiasmo.

El error fue compartido por otros intelectuales europeos que en su afán de ver en cada antiimperialismo una esperanza olvidaron distinguir entre liberación y teocracia. La revolución, que creyeron preludio de una república progresista, se convirtió en Estado clerical en que los aliados de ayer fueron sus primeras víctimas. La alianza fue breve, la teocracia duradera.

Mas la reinterpretación del Mahdī no se agotó en la política interior. Desde el comienzo, Jomeini concibió la Revolución Islámica como preludio universal. Si el Imam volverá para instaurar la justicia en toda la tierra, todo pueblo oprimido está llamado a participar en su preparación. De ahí nació la doctrina de la “exportación de la revolución”, que no debía ejecutarse como conquista imperial, sino como deber escatológico. Karbalá se hizo geopolítica. Irán fue el campo de Huséin; Occidente el ejército de Yazid y los pueblos subyugados los mártires en espera del amanecer.

El Líbano fue su primer laboratorio. Allí surgió Hezbollah, movimiento que funde misticismo y milicia, martirio y estrategia, bajo la tutela espiritual de Teherán. La muerte se sacralizó. Desde la revolución iraní morir por la causa se convirtió en anticipo simbólico del retorno del Imam. En esta escatología política Jerusalén ya no es sólo ciudad de conflicto, sino señal del fin. Su liberación es pensada como prólogo del advenimiento del Mahdī.

Tras la muerte de Jomeini, el discurso se moderó, pero la estructura permanece. El régimen iraní sigue viéndose como custodio del tiempo intermedio, guardián de la ausencia del Imam. Para sus seguidores no se trata de gobernar solamente un país. Se trata de administrar un intervalo mesiánico.

De la quietud de la espera pasiva se ha pasado a una movilización sin término, donde la historia es leída como campo de pruebas para la redención. Lo que fue teología de la paciencia se ha convertido en teología de la acción. Jomeini no inventó al Mahdī; lo hizo descender a la política y, al hacerlo, fundó una de las formas más originales e inquietantes de legitimidad moderna, una legimitadad en que la fe se convierte en Estado y el fin de los tiempos en programa de gobierno.

En esta conjunción de mística y poder, el mundo contemporáneo vio renacer un viejo sueño, el de unir cielo y tierra por la fuerza de la ley divina. Pero toda vez que la eternidad se instala en la historia, la historia comienza a arder.