Categorías

-

Últimos artículos

- Sobre el gnosticismo

- Procesiones de Semana Santa

- El cartel de Semana Santa

- Apocalípticos

- La familia, Platón y el Estado

- Puichdemont, una amenaza para España y la UE

- La petición del voto útil

- El día del orgullo

- El tirano compra voluntades

- Prigozhin vs. Putin

- Moralidad del dinero

- Sobre el dinero

- El viejo político

- Elecciones y oligarquía

- Tomás de Aquino y los tontos

- Gustavo Petro

- Vientres de alquiler

- De la maternidad subrogada y algún otro grave asunto

- El viaje como síntoma epocal

- El revolucionario

- Las feministas

- Feminismo

- Los hombres puros no pecan

- La guerra de Ucrania

- La liberación de los hombres

- El relato

- Ratzinger

- Esclavos: ¿indios y negros?

- Ratzinger: creyentes y ateos

- Nación y ley

- Ayatolás, mujeres y Satán

- Sobre la selección nacional de fútbol

- La bandera andaluza

- Volverán otra vez las lluvias

- Mujer

- Madres que matan a sus hijos

- El diablo, la mentira y Putin

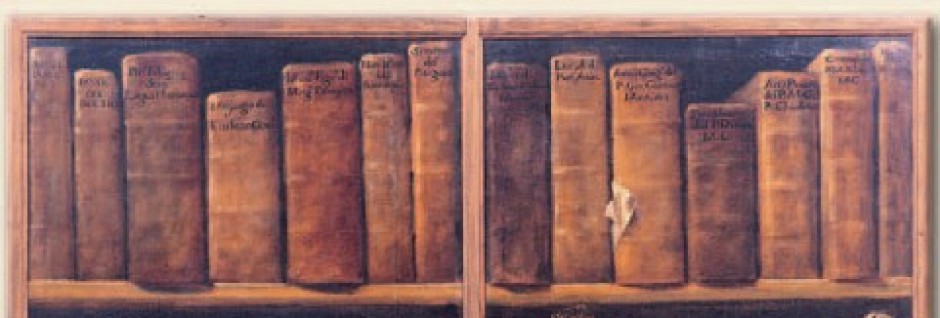

- San Ambrosio y la lectura en soledad

- Un hidalgo de Castilla

- Sobre España

- El ecologista

- Pedofilia

- ¡Hay molinos en La Mancha!

- Iván Ilyin

- Dugin

- Simón Bolívar

- La eutanasia en tres películas y una derivada española

- Magnitsky contra Putin

- No tendrás nada y serás feliz

- Las Navas de Tolosa

- Sánchez, Podemos y el barco

- La OTAN y las naciones europeas

- Igual que lo saco lo quemo

- De nuevo el hambre como arma de guerra

- El pasado es hijo del futuro

- A propósito de la conquista de Crimea

- El marqués de Sade, revolucionario auténtico

- Putin y la Gran Guerra Patriótica

- Sobre la nueva forma de la política

- Cataluña y Putin

- Ucrania entre dos estados depredadores

- ¡Fuera la historia!

- La desnazificación de Ucrania

- ¡Fuera la filosofía!

- Vasili Grossman

- Marxismo y nacionalsocialismo

- La democracia gestionada de Putin

- Putin contra la homosexualidad

- Ucrania no es Rusia

- Miseria moral del pacifismo

- Miércoles de ceniza

- Placer y política

- Ayuso o Casado, pero no los dos

- Mascotas sintientes

- Sayas y Adanero: dos diputados dignos

- ¿Qué es Rusia?

- Ucrania

- Cayetana y el mandato imperativo

- El tiempo que pasa

- Ni reyes, ni tres, ni magos

- El amor cristiano

- Inflación: el impuesto escondido

- ¿España vaciada?

- Socialismo

- Víctimas fingidas

- Conspiraciones

- Fronteras

- Los políticos

- El día de Todos los Santos

- AMLO

- Socialdemocracia corrupta

- Para ser de izquierdas

- ¡Viva España!

- ¿Nuevo Orden Mundial?

- El presente

- ¡Bruja!

- Afganistán

- Partidos y partidas

- Boñiga de caballo y cambio climático

- Moneda y filosofía

- El destino de la Moira

- El rey, el sabio y el filósofo

- La Moira y la filosofía

- Mito y razón en la antigua Grecia

- Formar parte de un conjunto

- El mito de la Guerra Civil

- A propósito de la ley trans

- Cuba: la mirada perdida

- La cultura, sucedáneo de la gracia

- XX y XY

- Representación política

- Despreciar al político

- Impuestos y clase media

- Comunismo o libertad

- ¡Todos a Colón!

- Tontos

- Feminismo de género

- 15-M

- Razón y progreso

- Eugenesia o la cría de los mejores

- Amor a la vida y virtud

- Persona y naturaleza humana

- El derecho a la vida

- Eutanasia. Aclaración léxica

- Eutanasia. Dos películas

- Hitler: la raza y la cultura

- Nacionalsocialismo y cultura

- Platón y Aristóteles sobre la democracia

- Sobre la tolerancia

- Acerca de la autoridad

- Tiranicidio

- Totemismo y ciencia

- La unión del alma y el cuerpo

- La libertad

- Esencia y realidad de la técnica

- Filosofía, Internet, AAF…

- Francisco Suárez

- Edad Contemporánea

- Domingo de Soto

- Francisco de Vitoria

- Clarín sobre los Episodios Nacionales

- Protágoras

- El caso del totemismo

- El caso del totemismo

- La nación política

- Cosas y conceptos

- David Hume

- Contra el Padre Las Casas

- Las crueldades de sus dioses

- Rebelión y guerra de Cataluña. 1640

- Averroes: unidad del entendimiento humano

- Materialismo histórico

- Marx: el fetichismo de la mercancía

- Mística y utopía

- Filosofía política de Platón

- El socialismo desde el punto de vista de sus medios de acción

- Conocimiento y realidad en Platón

- Mito y razón

- La política según Aristóteles

- Ética de Aristóteles

- David Hume

- Cosmovisiones científicas

- La creación del mundo

- Sobre el socialismo

- Andrades González. Las matemáticas en la educación del gobernante

- Nacimiento de la Inquisición en España

- Utopías

- Aquino, S. Thomae de, Summa theologiae

- Esquema de De ente et essentia

- La guerra de los agraviados

Archivo de la categoría: Economía

¿Progresismo malthusiano?

La Revolución Francesa parecía una promesa de realización de los ideales utópicos que muchos hombres de letras –philosophes- habían alimentado durante el siglo XVIII: desaparición de los privilegios de la nobleza, igualdad de todos los hombres, difusión de las luces y retroceso de las tinieblas, liberación de los oprimidos, paz perpetua, pan, prosperidad, seguridad, etc. El fervor revolucionario llevó a algunos a creer que a la familia y a la propiedad les había llegado también su hora.

El resultado buscado no coincidió exactamente con el logrado, pues la nueva etapa se abrió con guerras mucho más sangrientas que las anteriores, el poder político culminó la concentración y la potencia que había comenzado a adquirir con Luis XIV, apareció la nación política, la época del terror, etc. Fueron luces y sombras, aunque al principio predominaron las segundas. Los partidarios de la Revolución, muy numerosos hasta que cayeron las primeras gotas de sangre, se escindieron en partidarios y adversarios.

Sigue leyendo

Publicado en Filosofía práctica, Economía

Comentarios desactivados en ¿Progresismo malthusiano?

John Stuart Mill

John Stuart Mill fue un niño prodigio. Fue educado por su padre, que estaba convencido de que la mente es como una tabla rasa en la que no hay nada escrito(tanquam tabula rasa in qua nihil scriptum est) Esta falsa convicción fue aparentemente corroborada sin embargo por su puesta en práctica en la educación de Mill. Sin ir a ningún colegio ni universidad, aprendió griego a los tres años, aritmética poco tiempo después, latín a los ocho, lógica a los doce, economía a los trece. A todo ello se iban juntando largas lecturas de historia. A los trece años había culminado su instrucción según los planes de su progenitor.

Las disparatadas concepciones pedagógicas del padre no surtieron el efecto deseado, al menos en teoría económica. Había enseñado a su retoño las teorías clásicas, que no establecían una neta distinción entre los sistemas productivos y las instituciones de distribución basadas en la propiedad privada. Contra esa idea se acabaría rebelando Stuart Mill. Así fue cuando se convenció de que los sistemas de producción obedecen a leyes estrictas, como las de la física o la química, sin depender por tanto de los hombres, y de que la distribución de los productos es efecto exclusivo de las instituciones humanas. Lo primero venía a ser natural e inmutable, lo segundo cultural y sujeto a la voluntad política. Era posible entonces dejar que la producción siguiera su ritmo propio y diseñar planes de "justicia social" para la distribución.

Sigue leyendo

Publicado en Filosofía práctica, Economía

Comentarios desactivados en John Stuart Mill

El impuesto de la inflación

Es creencia común que la inflación, o encarecimiento de los bienes y servicios, se debe al flujo normal de la economía, pero no es así. La inflación es en realidad un impuesto que antiguamente recibía el nombre de señoreaje, porque consistía en la ganancia que el príncipe obtenía de la manipulación de la moneda. Seguiré a Bernanke y Abel –Macroeconomics- para ilustrarlo.

Supóngase que un presidente de gobierno desea gastar 5.000 millones de euros en la financiación de un cierto proyecto -ponga aquí cada lector el que mejor le cuadre. Como las arcas del Estado están vacías y él no puede gravar con más tributos a la población, porque teme una reacción que le restaría votos en las próximas elecciones, recurre a la vieja solución de imprimir billetes.

Sigue leyendo

Publicado en Filosofía práctica, Economía

Comentarios desactivados en El impuesto de la inflación

El sueldo del legionario

En sus Discursos políticos (1), “Discurso tercero. Sobre el dinero”, Hume se apoya en el libro IV de los Annales de Tácito para traer a colación que un soldado de Roma cobraba un dinero al día, lo que equivale a algo menos de ocho sueldos de su tiempo en Inglaterra. Un emperador mantenía normalmente unas veinte y cinco legiones, que a cinco mil hombre por legión suman un total de ciento veinticinco mil. Había también legiones auxiliares, pero, siendo variables su número y la paga de de sus legionarios, no es preciso tenerlas en cuenta aquí. Si se cuentan solo los soldados rasos, la paga de las veinticinco legiones no iban más allá de 1.600.000 libras esterlinas de la época de Hume, lo que es bien poco en verdad, pues, como él dice, el Parlamento Inglés había concedido para la última guerra 2.500.000 libras. Hay 900.000 de diferencia, que podrían haber bastado para pagar a los oficiales y atender otros gastos de las legiones de Roma. Y habría sobrado a buen seguro, pues en estas legiones había muy pocos oficiales en comparación con los que hay en los ejércitos modernos. Además la paga de aquéllos era muy exigua. Un centurión, por ejemplo, solo cobraba el doble que un solado, según dice Tácito en el libro I de sus Annales. A esas soldadas hay que descontar además el coste de la tienda, las armas y la ropa, que el emperador se cobraba del sueldo del legionario. Luego resultó muy barato mantener un ejército tan poderoso como el de Roma y extender los dominios del Imperio a todo el mundo conocido. Roma no dispuso de grandes cantidades de dinero ni siquiera después de la conquista de Egipto.

Publicado en Filosofía práctica, Economía, Política

Comentarios desactivados en El sueldo del legionario

Newton y la bolsa

Newton se sabía capaz, según él mismo dijo, de calcular los movimientos de los astros en el cielo, pero no la locura de la gente en la tierra. Confiado en que las trayectorias de la insania tienen alguna regularidad, el año 1720 vendió sus acciones en la Compañía de los Mares del Sur y ganó 7.000 libras, el 100% de lo que había invertido, pero, yendo en pos de su buena estrella, volvió a tentar su suerte en un momento posterior de máxima efervescencia de la bolsa, lo que le llevó a perder unas 20.000, que equivalen a más de tres millones de dólares actuales. Después de aquel descalabro prohibió que se nombrara en su presencia la Compañía de los Mares del Sur.

El coeficiente intelectual de Sir Isaac Newton ha debido ser uno de los más elevados de la especie. Sin embargo, al dejarse contagiar del entusiasmo bursátil de la gente se portó como un estúpido. Entre la sabiduría y la necedad hay un corto paso que muy pocos son capaces de no dar.

Sigue leyendo

Publicado en Filosofía práctica, Economía

Comentarios desactivados en Newton y la bolsa

Salvemos el euro

Los bancos centrales, tanto en Europa como en Estados Unidos, se dedican en gran parte a permitir y fomentar la expansión ilimitada del crédito sin respaldo en el ahorro real, lo cual, alentado por grupos de interés, como los partidos políticos, los sindicatos y las entidades financieras dedicadas a la especulación, tiene que conducir de forma recurrente a que la institución financiera en su conjunto se halle al borde del colapso, a que quiebren muchos bancos y cajas de ahorro y a que se desplome la producción económica. Ésta es la dolorosa lección que estamos aprendiendo en estas fechas. Un sistema financiero así es fuente constante de inestabilidad económica.

Es, por otra parte, un grave atentado contra el derecho de propiedad el hecho de que los bancos no estén obligados por la ley a mantener el cien por cien del coeficiente de caja, lo cual entra en el terreno de la ética. Esto se evitaría volviendo al patrón oro, pues entonces habría una base monetaria que los poderes públicos no podrían manipular y sometería a una disciplina estricta a muchos agentes sociales y sus tendencias inflacionistas. También disciplinaría a los ciudadanos particulares, que no encontrarían el medio de endeudarse y dejar pender su futuro y el de sus hijos del hilo del crédito fácil.

Sigue leyendo

Publicado en Filosofía práctica, Economía

Comentarios desactivados en Salvemos el euro