A. Los sentidos

Para mejor entender que el hombre es verdaderamente un microcosmos que no sólo suma en su ser los componentes de la realidad, sino que además los abarca con su pensamiento y los expresa con su palabra, volviéndose así en portavoz de ellos, de modo que si él no existiera el mundo sería mudo, lo mejor es empezar a estudiar cómo se produce este hecho peculiar, y hacerlo prestando atención a lo que parece ser el mecanismo inicial del conocimiento de la realidad, que no es otro que el de los ojos, los oídos, las narices…, es decir, el de los sentidos. Dicho sea de paso: el número de ellos, al menos de los que poseen los mamíferos, no se reduce a los cinco tradicionalmente contados (a la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto), cuyas funciones serían excesivamente menguadas para el fin de la supervivencia si además no se poseyeran también los sentidos del dolor, la presión, el calor, el frío, la posición de los miembros, el equilibrio, el sentido genital, el del picor… Es probable que no todos ellos cuenten con receptores diferenciados, pero se ha podido constatar la existencia de, como mínimo, una docena de éstos.

Ya ha quedado dicho más arriba que, excepción hecha de algunos casos de poca monta, los animales se diferencian de las plantas, esas maquinarias químicas arraigadas en el suelo, en que sufren y gozan y en que, para huir de lo primero y aproximarse a lo segundo, necesitan moverse. Por lo mismo ha de decirse ahora que, si han de procurar mantener alguna sensación de bienestar interno, el primero de todos los movimientos es el de la búsqueda de algo que comer. Seres activos por definición, los animales tienen como primer motor de su actividad el de aplacar la comezón del hambre.

En estas condiciones, los sentidos, órganos para guiarse entre los objetos del mundo y distinguir en ellos los útiles de los perjudiciales, son tan necesarios que si la selección natural no hubiera provisto de ellos a los animales, no se entiende cómo habrían podido siquiera existir, de donde se deduce además que, por existir diferentes medios y diferentes clases de animales en la naturaleza, han tenido que existir consecuentemente diferentes aptitudes para la orientación, es decir, diferentes aparatos sensoriales adaptados a cada uno de los medios particulares de cada especie, y que han tenido que ser eliminados los que no alcanzaran esa adaptación. Nada de extraño hay, por tanto, en el hecho de que el primate antecesor del homínido, al verse en la necesidad de explorar el medio arborícola en busca de algún bocado, tuviera que desarrollar preferentemente, si es que al fin había de adaptarse a su medio, algún sentido que no fuera el del olfato ni el del oído, que son tan agudos en mamíferos como los felinos, por la sencilla razón de que entre las ramas de los árboles tienen mucha menos utilidad que el de la vista. Un órgano bien dotado para diferenciar una gran gama de colores, para calcular las distancias de modo casi automático y para permanecer alerta al menor movimiento, fue mucho más provechoso para aquella especie que otros que le hubieran suministrado señales de sonidos, sabores u olores. No otro es el motivo de que en el homo sapiens hayan disminuido paulatinamente el discernimiento del olor y el sabor en beneficio del del color y el movimiento. Con todo, no ha de pensarse que la actividad de estos últimos sentidos es insignificante, pues, pese a que la información que requiere el organismo humano para desenvolverse en su medio entra por los ojos en un noventa por ciento aproximadamente, el tacto, el sabor, el olor… de las cosas contribuyen sobremanera a hacer la vida agradable, lo cual no carece de importancia.

Dicho lo cual, es hora ya de hacerse una idea aproximada del funcionamiento general de los sentidos humanos, pues es por su intervención por lo que el cuerpo humano adquiere conocimiento del exterior y del interior de sí mismo; para esto será suficiente con detenerse en un breve estudio de los tradicionales, haciendo especial hincapié en algunos de ellos.

a) Los ojos

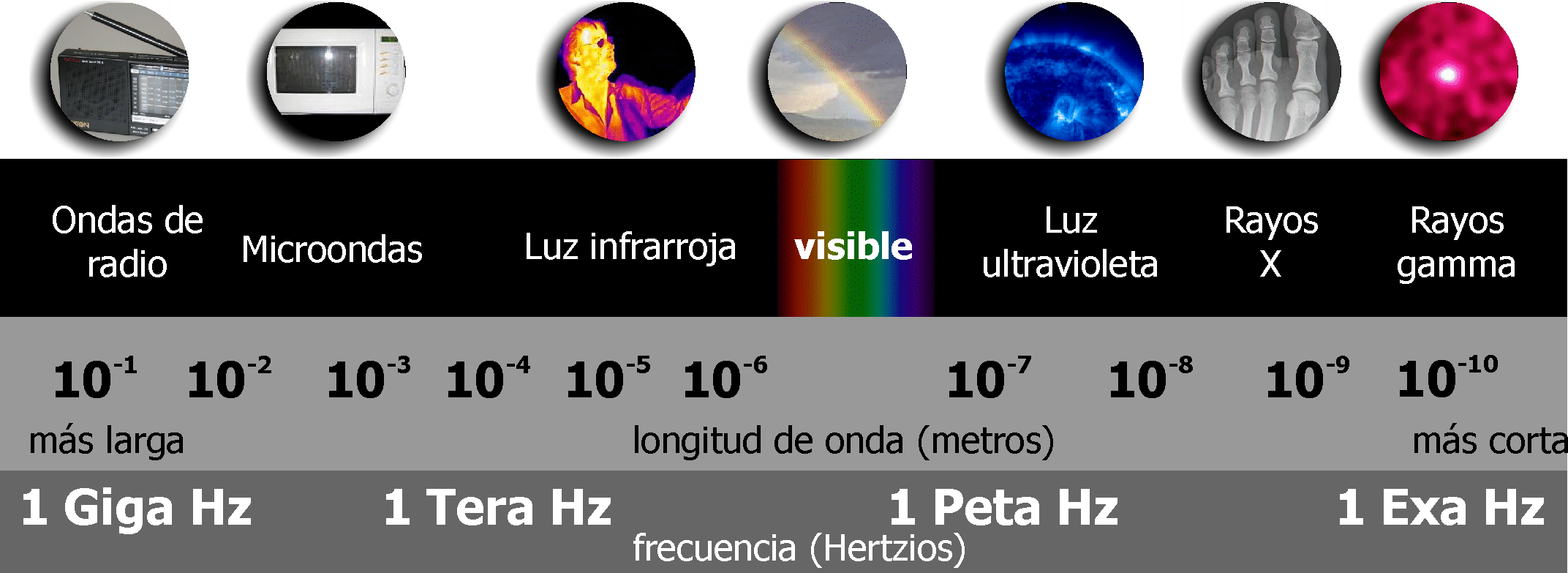

Sean primero los ojos del hombre, que, por su excelente disposición natural para registrar el color, son con toda probabilidad los mejores receptores de la luz que ha producido la evolución, aun contando con que los de los insectos detectan mucho mejor el movimiento y los de muchas aves son capaces de enfocar a la vez cinco puntos distintos sin tener que girar la cabeza, lo cual no basta, sin embargo, para creer que la información que recibimos por su cauce es toda la que podría obtenerse del medio, pues éste está ampliamente poblado por vibraciones electromagnéticas resultantes de procesos vibratorios naturales en los átomos y las moléculas o de procesos técnicos, artificiales, que dan lugar a corrientes alternas, diferenciadas entre sí, por su longitud de onda o, mejor dicho, por su frecuencia, que es el número de oscilaciones de cualquiera de ellas en un tiempo dado. La unidad de medida de esta energía es el hertzio, que corresponde a una vibración por segundo. De todas ellas, que se representan esquemáticamente en el cuadro adjunto, el ojo humano solamente puede registrar las que corresponden a la llamada luz visible, que es interpretada por el cerebro como el conjunto de los colores que se extiende del rojo al violeta.

La visión de un objeto comienza con alguna corriente de luz visible que atraviesa la córnea transparente, pasa después por la pupila, el diafragma del ojo, que puede abrirse o cerrarse mecánicamente por la acción de la propia luz, y, por último, atraviesa también el cristalino, una estructura elástica capaz de abombarse o aplanarse, para desembocar finalmente sobre la retina, donde se hallan unos ciento cincuenta millones de células específicas capaces de reaccionar a los estímulos luminosos. Ésta es la pantalla interior sobre la que se proyecta la imagen del objeto exterior, cosa que no sucede antes de que de ella brotan ciertas corrientes nerviosas reflejas que llegan a los músculos ciliares con el fin de que éstos contraigan o extiendan el cristalino hasta enfocar bien la imagen. Si el objeto se halla lejos o el ojo está en reposo el cristalino está alargado y se curva progresivamente a medida que aquél se acerca. El resultado de todo esto es, como todo el mundo sabe, la proyección de la imagen invertida sobre la retina. Que los objetos sean vistos correctamente se debe a la habilidad posterior del cerebro, que vuelve a invertir la figura.

Pero todo lo mencionado hasta aquí no pasa de ser un conjunto complejo de estímulos luminosos y respuestas mecánicas consecuentes del órgano visual, sin que por el momento pueda decirse ni por asomo que en el sujeto esté existiendo visión alguna de las cosas del exterior, de modo que si todo se redujera a lo dicho y los individuos tuvieran los ojos sanos, pero sin ningún mecanismo interior que siguiera actuando, estarían en verdad perfectamente ciegos. Sucede, sin embargo, que este juego de acciones y reacciones físicas se continúa con otro de acciones y reacciones nerviosas que empieza básicamente por los conos y los bastones, células susceptibles de ser estimuladas por la luz visible y de reproducir los objetos externos a modo de dibujos en la retina por medio de un complejo de puntos, como los puntos –píxels– en las pantallas de los ordenadores. Cada uno de ellos corresponde a un cono o a un bastón, que logran este resultado por procedimientos químicos, de los que son bien conocidos los que ponen en marcha los bastones. Estos contienen rodopsina, un pigmento fotosensible que consta de dos fracciones unidas, el retineno, que es un derivado de la vitamina A, y la opsina, una proteína, comportándose de tal modo que cuando la luz visible incide sobre la rodopsina ésta se escinde en sus dos componentes y provoca un impulso nervioso. De algún modo semejante a éste deben reaccionar también los conos, pero su funcionamiento no es totalmente conocido.

La capa de bastones y conos y otras capas y neuronas de la retina se reúnen en una sola región, el punto ciego de la retina, y constituyen el nervio óptico, que se dirige a cada uno de los dos lóbulos ópticos, situados en los hemisferios cerebrales, donde las fibras nerviosas se conectan sinápticamente con las neuronas de esos centros y donde, después de una nueva serie de acciones y reacciones, el conocimiento de las cuales es mucho menor que el descrito someramente hasta aquí, se ve finalmente el objeto, sin que se sepa exactamente a qué se debe que, tras esta complicada sucesión de estímulos físico–químicos y respuestas nerviosas, que suceden en la más absoluta inconsciencia, tiene que producirse la conciencia de estar viendo algo.

Una última apreciación no carente de interés es que la razón de que no se vean las cosas cabeza abajo a pesar de que sus imágenes se proyectan invertidas en el fondo de la retina, consiste en que los centros cerebrales interpretan dichas imágenes relacionándolas con la sensación del sentido de la fuerza gravitatoria, de manera que cuanto ésta falta, como les sucede a los astronautas en el espacio exterior, no hay punto de referencia para que el cerebro tenga en cuenta el «arriba», y el «abajo» y estas nociones carecen de aplicación. En consecuencia, el cerebro es el autor no solamente de la visión sino también de la orientación de ésta.

b) Otros sentidos

El oído.– Para que algo pueda oírse es necesario que antes se hayan producido fuera del organismo algunas alteraciones del aire, u ondas sonoras, de las que han chocado inmediatamente después unas cuantas partículas contra el tambor del oído, la membrana del tímpano, a donde llegan las oscilaciones atmosféricas canalizadas por el meato auditivo externo haciéndola vibrar y de donde parte la recepción mecánica de esa vibración, transmitiéndose a lo largo de tres huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo, hasta la membrana que se halla en la ventana oval, por cuya causa se producen diferencias de presión en el líquido –perilinfa– que llena el tubo envolvente, o rampa vestibular. Las oscilaciones de presión de la perilinfa hacen que la membrana vestibular oscile y haga oscilar a su vez a la endolinfa, o líquido que llena la rampa media, lo que hace que también vibre la membrana basilar y, por último, la membrana de la ventana redonda. En la membrana basilar se hallan unas células mecanorreceptoras que, en un número aproximado de 70.000, poseen unos cilios sensitivos capaces de estimularse y originar diversos impulsos en las fibras del canal nervioso que se desarrollan sobre sus bases. Es entonces cuando el impulso vibratorio se transforma en impulso nervioso, o eléctrico, y es conducido al cerebro, no sin antes detenerse en cuatro estaciones intermedias, el núcleo coclear, el núcleo olivar, el collículo inferior y el cuerpo geniculado medial. En ellas el mensaje auditivo es elaborado, filtrado… El reconocimiento de patrones auditivos se completa en la corteza, destino final del impulso nervioso.

Solamente después de haber sucedido todo esto se hace consciente la sensación auditiva, es decir, se oye el sonido. Lo que parecía una experiencia sencilla, espontánea y directa, es nuevamente el resultado de la actividad de un mecanismo biológico complejo activado por una energía ambiental. Y lo mismo que se ha dicho de la producción de visiones y audiciones puede decirse en general de todas las demás sensaciones, si bien cada uno de los sentidos posee características propias.

El olfato.– Los receptores encargados de reconocer los estímulos volátiles externos, hasta un número aproximado de 1.000 compuestos diferentes, son las células olfatorias situadas en las zonas superior y lateral de la nariz.

El gusto.– El sentido del gusto, con el que colabora el del olfato para reconocer la enorme gama de matices de la cocina, posee unos 10.000 receptores alojados en la superficie de la lengua con el fin de reconocer sabores. Por sí mismo, sin ayuda del olfato, percibe casi solamente lo salado, lo soso, lo amargo y lo dulce.

El tacto.– El sentido del tacto, por último, posee distintas clases de receptores, cuya misión es detectar las estimulaciones del dolor, el frío, el calor, la presión, el tacto, lo liso, lo rugoso… Así, los bulbos terminales de Krauze están especializados en la recepción del frío, los corpúsculos de Ruffini en la del calor… Como ocurre en los demás sentidos, cada receptor envía al cerebro una señal que corresponde al estímulo recibido y allí es reconocida, interpretada.., para, en último lugar, tomar conciencia de la sensación correspondiente.

Así se produce el conocimiento sensible, la captación de datos de los objetos externos por medio de los sentidos, conectados al sistema nervioso central por fibras de neuronas que transforman una u otra forma de energía ambiental en un nuevo tipo de señal que el cerebro interpreta por medio de procedimientos no bien conocidos, de todo lo cual se deduce que cada sensación consciente, por más espiritual e inmaterial que se nos antoje, tiene su origen en procesos físico–químicos y nerviosos, que son, en definitiva, procesos materiales. Luego no parece que en todo esto haya que admitir la existencia de nada que no sea material, pues podría ser incongruente con lo que se ha dicho hasta aquí. Sin embargo, la reducción de lo mental a simples acciones de la materia encierra también algunos problemas de difícil solución. Pare hacerles frente con alguna garantía de éxito, de paso que para contar con vocablos y conceptos apropiados, no estará de más recordar que en lo tocante a la producción del conocimiento sensible, que ahora estudiamos, han solido distinguirse tradicionalmente tres niveles:

- Físico.– En todos los casos ha tenido que existir algún estímulo físico tal como una onda luminosa, una alteración aérea en la atmósfera circundante, la presión de algún objeto sobre la piel…, alguna determinada cantidad de energía ambiental, en suma, capaz de provocar una reacción en el receptor apropiado: no se trata sólo de que el ojo sea sordo para los sonidos, el oído ciego para los colores… y así sucesivamente, sino que, además de ello, hay ondas electromagnéticas, como los rayos ultravioleta o los rayos X, que no estimulan las neuronas de la retina, vibraciones aéreas en número superior a 20.000 por segundo a las que no reacciona el oído…, todas las cuales no son, por tanto, apropiadas para el aparato sensorial, pero no por sí mismas, sino porque no existen en el cuerpo humano órganos capaces de detectarlas y, en consecuencia, no pueden ser llamadas estímulos. Es lo mismo que decir que solamente es estímulo lo que estimula Los antiguos creían con razón que quod recipitur, ad modum recipientis recipitur…

- Fisiológico.– Es el mecanismo propio del sistema nervioso, que empieza en los neurorreceptores capaces de excitarse ante un estímulo, continúa en los canales nerviosos aferentes, encargados de transmitir los impulsos al cerebro, y culmina en el córtex, donde tales impulsos son por lo general analizados o interpretados, para después transportar por los canales nerviosos eferentes alguna información pertinente desde el cerebro hasta la médula espinal o hasta un músculo, para que éste ejerza algún movimiento.

- Mental.– Cuando el impulso eléctrico, o nervioso, llega al centro cerebral correspondiente, es analizado y estructurado y se produce, por fin, la visión, la audición, el frío, el calor…, que son las sensaciones propiamente dichas, la conciencia de estar viendo, oyendo, sintiendo frío…, conciencia que sólo se produce, como se ha visto, cuando han finalizado los actos de los dos niveles anteriores, de los que, por tanto, el sujeto permanece totalmente inconsciente. Nadie siente, en efecto, la maquinaria biológica merced a la cual se obtienen las sensaciones que para cada individuo son una representación fiel de la realidad, si no la realidad misma. ¿O hay alguien que no tome su visión de los cielos y la tierra, su audición de una melodía, su olfación de un perfume… por los cielos, la tierra, la melodía, el perfume…? Nadie es consciente de que entre el objeto y el conocimiento del objeto se interpone una maquinaria compleja que transforma el primero en el segundo. Y aun esto no es suficiente, toda vez que lo que realmente sucede es que el cerebro produce el conocimiento, dado que los colores, sonidos, olores, formas… no son otra cosa que resultados de su trabajo. En rigor debe decirse que no vemos las cosas con los ojos, sino con el cerebro, y que no las vemos en el mundo externo, sino en el cerebro.

Puesto que éste último es el único nivel en que el sujeto es consciente de estar viendo, oliendo, gustando, tocando… objetos externos, el nombre que más la conviene es justamente el de conciencia, siempre que con él se entienda solamente una actividad, no una sustancia, pues de lo dicho hasta el momento no puede extraerse por ahora otra conclusión. Por otro lado, de la existencia de los actos conscientes no se deduce tampoco con seguridad la existencia de una mente que los piensa. No conocemos la estructura y funcionamiento del cerebro con tanta perfección que podamos estar seguros de que no proceden directamente de él dichos actos de conciencia. La inversa también es verdadera, pues muy bien podría ser que, una vez conocidos a la perfección tales estructura y funcionamiento, no hubiera otra salida que concluir que, aunque se piensa gracias a ella, no es con ella con lo que se piensa.

Lo que permanece de cierto es que, incluso en los niveles físico y fisiológico, el sujeto no se limita a recibir pasivamente lo que la realidad tenga a bien enviarle, sino que selecciona, transforma, pone orden, configura… hasta tal punto el enorme conjunto de estímulos que recibe que el producto final de su actividad no guarda parecido alguno evidente con los datos que la naturaleza le proporcionó al principio. A esto precisamente llamamos conocimiento, a la actividad que el organismo ejerce sobre estos datos, que fueron en primer lugar formas de energía, después impulsos nerviosos y, por último, conciencia de un contenido que solemos tomar por el mundo real. De ahí que el común de las personas esté en una profunda equivocación cuando, guiadas por una especie de seguridad natural en sus sentidos, creen que lo que se siente con ellos es la realidad misma, cuando no pasa de ser un efecto producido por su propio mecanismo interno activado por alguna forma de energía. Convencidas de que su conciencia es solamente un espejo cuyo cometido se reduce a reflejar lo que está fuera, creen en consecuencia que cuanto más limpia esté su superficie más fiel habrá de ser la imagen del objeto proyectada sobre ella. Según ellas, el pensar y el ser son líneas paralelas y, aunque de vez en cuando notan cuán difícil es que el primero se apodere del segundo, ello sólo les sirve como demostración de que es posible hacerlo. Lejos de cuestionar la creencia, las dificultades la confirman. Creen que el hombre se comporta de modo pasivo cuando conoce algo, limitándose a reproducir, o a detectar, lo que tiene ante sí, y que no cabe suponer, ni siquiera por un instante, que pone algo de su ser propio cada vez que sucede algo tan sencillo en apariencia como ver un color o una figura. El sentido común está seguro de que si tal cosa sucediera el conocimiento dejaría de ser fiable, pues se estaría representando la realidad tal como es para la conciencia y no tal como es en sí.

B. Sensación y percepción

El hecho comprobado de que las sensaciones no vengan producidas directamente por los objetos sino por un mecanismo biológico desmiente rotundamente esta creencia. Pero hay más todavía, pues a poco que se piense en la conciencia de las mencionadas sensaciones se hallará que, lejos de ser un hecho sencillo y claro, los enigmas que esconde bastan para provocar la perplejidad y para incitar a cualquiera a su desciframiento.

Cuenta Borges que a un tal Ireneo Funes le sobrevino, como consecuencia de la caída de un caballo sin domar, un cambio tal en la percepción y la memoria que, lo mismo que nosotros podemos captar de un solo vistazo tres copas sobre una mesa, él veía cada una de las hojas de la parra, cada uno de sus racimos, cada una de sus uvas…, y recordaba con precisión absoluta cada una de las veces que la había mirado. Dice además que esas imágenes visuales quedaban ligadas en su memoria a sus sensaciones musculares, a sus sensaciones térmicas, a sus asociaciones libres… Y que había pensado en enmendar la plana a Locke, el filósofo que en una ocasión postuló, y rechazó, un idioma en el que cada cosa individual, cada piedra, cada nube, cada hoja… tuviera un nombre propio que la distinguiera de las demás, por haberle parecido un idioma demasiado general. En el breve lapso de un minuto habría podido, en efecto, ver diez veces a un gato, en posiciones distintas, desde diferentes ángulos y con distinto grado de atención, habría podido también distinguir los matices de sus gruñidos, y siempre, tanto cuando lo veía como cuando lo oía, sus afectos interiores habían acompañado a esas sensaciones en las formas variadas en que fluyen los sentimientos durante esos veloces sesenta segundos… ¿Qué es lo que permite reunir en un solo ser tantos fugaces estados de conciencia y poner un nombre a algo que nunca es lo mismo? ¿Por qué ha de ser el mismo el gato visto a las tres y catorce y el visto a las tres y cuarto? Si son dos grupos tan grandes de sensaciones ¿por qué un solo animal?

Un hombre que sólo conociera sensaciones particulares no vería la lluvia, sino cada una de las gotas de agua que caen al suelo y cada uno de sus múltiples destellos de luz, no sentiría el frío, sino cada uno de los innumerables puntos de su piel reaccionando a la temperatura exterior, no degustaría el vino, sino cada una de sus moléculas, y el simple nombre del árbol sería para él una falsedad manifiesta, pues él vería sus hojas, los matices de color de sus hojas, sus movimientos siempre cambiantes…, pero no vería el árbol y no sabría, en fin, que existen objetos.

Es seguro que la percepción y la memoria de Ireneo Funes eran un caos vertiginoso y que por su causa no sabía pensar, pues pensar es sobre todo olvidar, abstraer… Si alguien fuera como él su mundo sería imposible, si alguien hubiera de ser consciente, simultánea o sucesivamente, de todas y cada una de las sensaciones individuales que puede construir su cerebro, entonces cada objeto y cada persona se tendrían que disolver ante él en un cúmulo de átomos sensoriales que se sucederían como la espuma de la catarata o como las formas innumerables de una llama, y se hallaría en una situación tal que no sabría lo que es un árbol, una mujer, un paisaje… Tal vez el fragmento 91 de Heráclito (nacido probablemente el 544 a. d. J.) es una defensa de este caos, no tanto porque en el decir

No bajarás dos veces al mismo río

se encierra que el río es otro a cada instante cuanto porque también es otro a cada instante el que baja. Afortunadamente no se tiene conciencia de este fárrago, no se distinguen las sensaciones particulares que podrían registrarlo, las cuales ni siquiera pueden ser registradas si no vienen incluidas en racimos, es decir, en percepciones. Nadie ve formas ni colores, oye sonidos o gusta sabores…, sino que percibe árboles y calles, oye canciones…; prescinde mecánicamente, en suma, de esa sucesión de sensaciones que le sumirían en el desorden más incomprensible.

En conclusión, las unidades básicas del conocimiento sensible son las percepciones, no las sensaciones. A través de ellas se reacciona a la energía estimulante poniendo literalmente el mundo, captando la realidad como si estuviera compuesta de entidades relativamente estables y ordenadas. Mejor dicho: ellas son la captación de cosas estables y ordenadas. No existen los ladrillos antes de la casa, al menos no para los hombres y no en este terreno, porque la experiencia sensible, que ordena el mundo, es experiencia de objetos y no de la infinidad de datos sensoriales que, según solemos creer, los componen. Si se admite la existencia de estos últimos es solamente por un esfuerzo de abstracción intelectual que separa de los objetos las cualidades como el color, la forma, el olor y otras semejantes, cualidades que en la experiencia nunca se dan separadas.

Sucede aquí como con la constitución del mundo físico, del que nunca nos es dado aceptar espontáneamente que esté hecho de minúsculas partículas imperceptibles, a las que hemos puesto el nombre de átomos, sino de objetos mucho mayores, que son los propios de la experiencia cotidiana, y, solamente después de haber argumentado que hay a su favor una cierta necesidad lógica, el pensamiento filosófico y científico admiten la existencia de esas partes mínimas de la materia. Por motivos semejantes se admite la existencia de las sensaciones, que serían no más que los átomos del conocimiento sensible. Pero se admiten porque se piensa que debe poderse separar cada una de las demás, no porque se tenga experiencia separada de cada una de ellas. La visión de la forma de un objeto no es lo mismo que la visión de su color, y la de un cierto matiz de un color particular es a su vez diferente de la de cualquier otro…; así se acaba concluyendo en la necesidad de que existan sensaciones visuales que sean completamente irreductibles a todas las demás y se llega al atomismo sensorial, a la aceptación de que lo existente es en verdad un cúmulo inacabable de partículas sensitivas discretas y de que con ellas construimos nuestro conocimiento. Pero esta doctrina es, como puede observarse, elaboradamente conceptual; es una doctrina filosófica a la que estamos obligados por imperativos más lógicos que empíricos.

Quien no admita que su experiencia es experiencia de percepciones y no de datos sensoriales aislados está defendiendo que no capta objetos, sino los componentes sensitivos que su mecanismo pone en ellos. Pero los nombres y conceptos que utiliza deberían ser nombres y conceptos de datos sensoriales y no de los conjuntos estructurados en que éstos se integran. No existirían para él las nociones comunes de los objetos y las diferencias entre dos cualesquiera de ellos serían tan grandes que no podría expresarlas. Pero no resulta fácil imaginar que alguien pudiera vivir en un mundo así, porque el sujeto no puede hacerse una idea del mundo donde hay desorden. Y el animal humano necesita orden para vivir. A continuación, sus sentidos recorren algunas de las variadas formas existentes de la energía y el cerebro se lo presenta. Es una exigencia adaptativa del organismo del hombre. Si es además un órgano de conocimiento de lo real es otro problema al que se presta atención seguidamente.

C. El realismo

Como ya debe ser sabido a estas alturas, el realismo sostiene que hay objetos, que los habría aunque no hubiera nadie para percibirlos, que poseen cualidades propia, lo que no significa que sean las mismas que se aprehenden en ellos, que continúan en la existencia cuando nadie los está percibiendo… Pero los partidarios de esta corriente filosófica discrepan en torno a algunos detalles sumamente importantes.

La percepción indirecta.– Unos, tal vez porque se han dejado convencer por los argumentos del fenomenismo, creen que hay siempre algo que se interpone entre los objetos físicos existentes y el sujeto que los percibe, un objeto interno, que llaman también datos de los sentidos, apariencias, percepciones… Aceptan que cuando dos personas ven el mismo mar están sintiendo estados perceptivos diferentes. El objeto de la percepción de cada una de ellas no es el mar, sino los contenidos de su particular estado perceptivo, a través de los cuales capta aquél, como vemos la pantalla del cine, y no los sucesos representados en ella. No se captan las cosas directamente, sino a través de las percepciones.

La percepción directa.– Otros sostienen que no puede defenderse esta posición. Quien mantiene, dicen, que hay dos objetos y que uno de ellos solamente puede percibirse a través del otro, aceptarán o bien que las propiedades de ambos son las mismas o bien que son distintas. Lo segundo no es posible, pues ¿cómo podría saberse que son distintas si solamente conocen unas a través de las otras? Lo primero tampoco es posible, pues entonces habría que admitir que el color azul que veo en el mar, que sería el objeto directo, se dobla con el color azul que posee el mar mismo, de donde resultaría haber dos colores azules, uno el directo, que sería visible, y otro el indirecto, que no podría serlo. Pero no puede haber colores invisibles: ¿de qué color serían?, ¿serían colores acaso? No es necesario decir que esta misma situación se repite para todos los sentidos.

Luego, concluyen, la percepción tiene que ser directa, lo que no significa que las cosas sean transparentes para el sujeto, pues en ese caso nuestra percepción sería infalible, lo que está en contra de la evidencia más común. Tampoco significa que el objeto haya de estar presente en el momento en que se produzca la percepción. Las estrellas que vemos no existen como las vemos y algunas de ellas tal vez ni siquiera existan ya. Lo único que ha de estar presente es la percepción, que ha de presentarse al perceptor. Y, en fin, el objeto puede retener la mayoría de las propiedades que percibimos en él, pero no todas. La cuestión está en decidir cuáles.

Todas las propiedades pueden ser clasificadas en dos grupos: las que pertenecen al objeto, que son primarias u objetivas, y las que pertenecen al sujeto, que son las secundarias o subjetivas. Hablando con precisión, éstas últimas no pertenecen propiamente al sujeto, sino que hacen acto de presencia cuando se da una relación de éste con el objeto. Las primarias son la forma, la posición en el espacio, el movimiento, la solidez… Las segundas son el sabor, el color, el sonido…

Que se debe aceptar esta clasificación es evidente por las siguientes razones. Como más arriba se ha dicho, nuestra naturaleza nos empuja irresistiblemente a aceptar como verdadero el mundo de nuestra convicción común. Pero esto no debe obligarnos a creer que es real todo lo que se nos presenta y tal como se nos presenta, pues asistiríamos a una acumulación incesante y desmesurada de cosas sobre el mundo. Existiría, por ejemplo, la selección nacional de fútbol y también cada uno de los jugadores; existiría la clase y cada uno de los alumnos; donde hay cien caballos existiría cada uno de ellos y también el número cien, lo que sumaría 101 seres; pero entonces habría 102, pues debería tenerse en cuenta también el 99; pero habría 103…

Guillermo de Occam (1298–1349), un monje y filósofo franciscano, llegó a decir que solamente son reales los monjes, uno tras otro, pero que la orden misma no lo es. Él dio nombre a la célebre navaja de Occam: Non sunt multiplicanda entia sine necessitate. Esta herramienta filosófica es extremadamente útil para eliminar los excedentes ontológicos. Quienes hacen uso de ella saben que no deben aceptar que existe algo más que cuando no tienen otra alternativa.

La aplicación de la navaja a nuestro caso produce un efecto saludable, porque, en contra de aquellos que están dispuestos a admitir sin discriminación que existe realmente todo cuanto percibimos en el objeto, puede razonarse del siguiente modo:

Tanto las cualidades primarias como las secundarias de los objetos de la experiencia común, objetos tales como edificios, puentes, árboles, automóviles, montañas, personas…, se pueden explicar por las cualidades primarias de los objetos microscópicos que son sus componentes, o, lo que es lo mismo, que para conocer la forma, el tamaño… de una cosa cualquiera basta y sobra con conocer la forma, el tamaño… de sus componentes, pero no es lo mismo con el color, el sonido…, que dependen sólo de unas cualidades, también primarias, como la posición local de quien ve u oye, de la luz o las ondas sonoras y de la incidencia de éstas sobre la retina o la membrana del tímpano… Las cualidades primarias del mundo real de la física son, pues, suficientes para dar razón de las cualidades primarias y las secundarias de la experiencia común. Luego no es necesario admitir que existen las secundarias. Non sunt multiplicanda entia sine necessitate.

Como conclusión de todo lo cual podemos permitirnos resolver un enigma muy extendido que dice que en lo profundo de un bosque que nadie ha visitado nunca cae un rayo sobre un árbol que nadie ha visto jamás. ¿Hace ruido al caer? Es evidente que no. Cae en silencio, porque el ruido se produce solamente en presencia de un oído sobre cuya membrana del tímpano percuten algunas moléculas del aire circundante. Y sus hojas no tendrían color, ni sus frutos sabor. Ni siquiera el rayo tendría estruendo ni fulgor. Ambos, rayo y árbol, tendrían la estructura de la que dependería que alguien que hubiera estado presente oyera el ruido, viera las hojas verdes… Y tendrían, claro está, forma, tamaño, posición en el espacio…

Que, a modo de ejercicio, aplique el alumno estas mismas ideas a la primera explosión de la que resultó el presente universo y comprobará por sí mismo las extrañas conclusiones a las que no tiene más remedio que llegar.

Mientras tanto, concluiremos todos que la interpretación más verosímil del conocimiento sensible es la realista y como tal tendrá que ser admitida en tanto no se presente otra mejor.