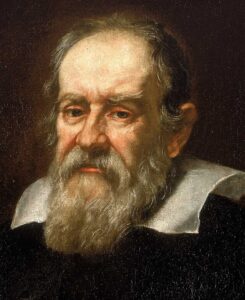

Un 22 de junio, como hoy, pero de 1633, se dictó sentencia condenatoria contra Galileo. Ha llegado a ser el “caso Galileo”, una prueba, según muchos, de la oposición entre la ciencia empírica y la fe católica. Los marxistas, llevados de su peculiar filosofía de la historia, vieron en él un efecto de la lucha de clases y el punto de no retorno en la desaparición del cristianismo, iniciada por el copernicanismo.

Un 22 de junio, como hoy, pero de 1633, se dictó sentencia condenatoria contra Galileo. Ha llegado a ser el “caso Galileo”, una prueba, según muchos, de la oposición entre la ciencia empírica y la fe católica. Los marxistas, llevados de su peculiar filosofía de la historia, vieron en él un efecto de la lucha de clases y el punto de no retorno en la desaparición del cristianismo, iniciada por el copernicanismo.

Lo cierto es que Galileo fue siempre un católico piadoso y que Copérnico era canónigo. También es cierto que la condena no fue el fin de las investigaciones del primero; ni siquiera las entorpeció.

Copérnico no pensó que el Sol fuera el centro del sistema solar. En su construcción teórica era una hipótesis, que, una vez aceptada en calidad de hipótesis, simplificaba los cálculos que había que hacer para conocer las posiciones, velocidades y trayectorias de los planetas, cosa que ya se venía haciendo con pulcritud siguiendo la construcción ptolemaica, que fue, en verdad, una de las más altas cumbres del intelecto humano.

La propuesta de Copérnico fue quizá el primer ejemplo de positivismo de la ciencia y la filosofía modernas. Los matemáticos la aceptaron en cuanto la conocieron. ¿Qué importa si el Sol está realmente en el centro o no lo está? Lo que importa es calcular de la manera más simple posible. Abandono de la realidad en aras del cálculo. En eso consistió la propuesta.

No obstante, cabe pensar que Copérnico sí pensó que su modelo correspondía a la realidad, pese a que en el prólogo de su libro advertía de su carácter hipotético, un prólogo escrito por Osiander, su editor. Pero si lo pensó fue por motivos místicos más que matemáticos. Puesto que era pitagórico, debió pensar que al astro rey le corresponde el lugar más digno del sistema y a los demás girar alrededor de él, como cuerpos celestes de inferior categoría y nobleza.

Galileo abandonó la hipótesis, se convenció de la realidad del copernicanismo y no tuvo en cuenta ninguna idea mística. Eso sucedió de forma evidente hacia el año 1610, cuando habían transcurrido más de sesenta años desde la publicación de De revolutionibus orbium coelestium, de Copérnico, en 1543. Él no disponía de pruebas indiscutibles a favor, pero sí las tenía contra el anterior sistema aristotélico-ptolemaico.

El copernicanismo estaba, y está, en contra de la experiencia. Nadie nota que el suelo se mueve y todos comprueban día a día que el Sol se mueve, de modo que la concepción de Galileo iba contra la experiencia. Lo cual no es un argumento contra él, sino una prueba de la grandeza de su sistema físico y, de paso, una muestra de que no es la experiencia directa lo que guía a la ciencia.

Fue entonces cuando levantó sospechas. En 1615 fue denunciado ante el Santo Oficio de Roma, cuyos procedimientos eran secretos. Se trataba del derecho inquisitorial, anterior al de ahora, que es garantista. El juez que juzgaba era el mismo que iniciaba la instrucción, lo cual, según se piensa hoy con acierto, viciaba el proceso. Ahora bien, quien descalifique este procedimiento comparándolo con el actual, debe pensar que es como si descalificara el viaje de las carabelas de Colón, que duró varios meses, comparándolo con un viaje intercontinental en un avión de Iberia, que dura menos de diez horas y es incomparablemente menos incómodo.

A pesar del secreto, Galileo conoció la acusación que se le hacía y fue a Roma con el fin de impedir la condena del copernicanismo. Vano empeño, pues consiguió lo contrario. Se pidió un dictamen a once teólogos y los once coincidieron en que es absurdo y contrario a la fe cristiana creer que el Sol es el centro inmóvil del mundo y que la Tierra se mueve. Tal dictamen no fue un acto del Magisterio. El 26 de febrero de 1616, Roberto Belarmino, jesuita, cardenal, arzobispo e inquisidor, llamado ‘martillo de herejes’ por su defensa de la fe católica en los tiempos convulsos de la reforma luterana y la Guerra de los Treinta Años, que colaboró en el Ratio Studiorum o plan de estudios de la Compañía, cuyos libros, junto con los de Francisco Suárez, ordenaron quemar los reyes de Francia e Inglaterra en la plaza pública de París y Londres por negar el derecho divino de los reyes, que fue nombrado doctor de la Iglesia en 1931 y cuyo nombre da título a una cátedra cardenalicia desde Pablo VI, siendo titular de la misma Jorge Mario Bergoglio, también jesuita, elegido Papa en 2013; Roberto Belarmino, digo, dio una amonestación privada, pero oficial, a Galileo el 5 de marzo de ese año 1616, instándole a dejar el copernicanismo como realidad. El libro de Copérnico fue prohibido ese mismo año. Galileo obedeció.

Siete años más tarde, en 1623, Urbano VIII, admirador y amigo de Galileo, fue nombrado Papa. Galileo se confió y publicó nueve años más tarde su Diálogo sobre los dos grandes sistemas del mundo. Los dos grandes sistemas eran el ptolemaico y el copernicano. En el libro discutían tres individuos: Simplicio, un aristotélico defensor del geocentrismo, Salviati, un copernicano, y Sagredo, el moderador. Galileo fue acusado por este libro de faltar a su promesa de 1616, aunque no estaba claro que él se inclinara por el heliocentrismo; quizá fue justamente por eso, porque no estaba claro. Que el personaje llamado Simplicio, que siempre queda mal en el libro, pareciera representar al Papa no debió ayudarle mucho y menos aún el propio nombre, pues parecía tacharlo de simple.

Hay quienes dicen que la promesa de 1616 no existió, pero el mismo acusado deja constancia de ella cuando, el 12 de abril de 1633, dijo en un interrogatorio que Belarmino le había informado de que la opinión de Copérnico sólo se podía sostener como hipótesis, tal como había hecho el mismo Copérnico, y que de ninguna manera podía sostenerse como realidad de las cosas. En junio, el día 22, se dictó sentencia, Galileo fue condenado y tuvo que leer su retractación ante el tribunal. Dicho sea de paso: no es verdad que al acabar su lectura dijera por lo bajo: eppur si muove (“a pesar de todo se mueve”) Esto es una leyenda que nació unos cincuenta años más tarde, cuando ya se estaba gestando el mito.

No fue condenado a muerte, ni quemado por la Inquisición, ni sufrió tortura o cárcel. Murió de muerte natural a los 78 años. Fue, sí, condenado a prisión, pero no entró en ella ni antes ni después del juicio. Al llegar a Roma se alojó en el Palazzo Firenze, mansión del embajador de Toscana, que existe en la actualidad. Durante la celebración del juicio ocupó las habitaciones de un oficial del tribunal y se le llevaba diariamente la comida desde la embajada de Toscana. La condena a prisión fue conmutada por arresto domiciliario, que cumplió en la Villa Medici, una de las mejores villas actuales de Roma, que también era propiedad del gran duque de Toscana. Luego se trasladó al domicilio de Ascasio Piccolomini, arzobispo de Siena y gran amigo suyo, más tarde a Siena y, por último, a Gioiello, en Florencia, donde siguió trabajando. A esta última época pertenece su Discursos y demostraciones en torno a dos nuevas ciencias, que publicó en 1638 y es su obra más importante.

No sufrió tortura ni cárcel, pero sí graves inconvenientes. Ir a Roma con sesenta y nueve años para ser juzgado no era, desde luego, un buen trato. Es seguro que Galileo sufrió. Llegó a estar muy desmejorado, aunque se pudo recuperar. Sobre él no se descargaron los severos métodos judiciales propios de la época.

Aquel juicio no debió celebrarse. ¿Por qué se hizo? El proceso podría haberse evitado, pues la Iglesia admite que el texto bíblico, contra alguna parte del cual podría entenderse que atentaba el copernicanismo, debe interpretarse según la cuestión que se esté tratando y porque Dios no pretende desvelar conclusiones de la ciencia antes de que ella las descubra por sus propios medios. Eso lo sabía bien el propio Galileo, que, en carta de 1613 a Benedetto Castelli, un benedictino amigo suyo, y a Cristina de Lorena, gran duquesa de Toscana, en 1616, sigue a san Agustín al decir que la Sagrada Escritura y la naturaleza proceden de Dios por igual, una dictada por el Espíritu Santo y la otra como obra que ejecuta los mandatos divinos, y añade que hay que penetrar en el auténtico sentido de los textos sagrados, pero que el deseo de las Escrituras no es desvelar teorías físicas.

Si ésta es una tesis teológica correcta, ¿por qué hubo proceso? Hay quienes responden que los enemigos de Galileo aprovecharon su carácter impetuoso para destruirlo, otros que Urbano VII pudo sentirse ofendido por su libro Diálogo sobre dos nuevas ciencias. A lo que se une la peligrosa situación del momento, por causa de la Reforma de Lutero y la Guerra de los Treinta años por motivos religiosos, lo que pudo hacer que las autoridades mirasen con extrema suspicacia a quien osara interpretar las Escrituras por su cuenta. Sin embargo, eso no parece explicar que once teólogos se pronunciaran de forma unánime contra su sistema.

Hay en todo este caso una ironía: que Galileo argumentó como teólogo mejor que sus contrincantes teólogos y que éstos argumentaron como científicos mejor que él. Belarmino le pidió una prueba científica que mostrara el movimiento de la Tierra, lo que llevaría a admitir sin inconveniente alguno, por ejemplo, que en el pasaje de Josué, no fue el Sol el que se paró, sino la Tierra la que detuvo su giro hasta que acabase la batalla, y él fue incapaz de proporcionársela. Bien cierto es que tal prueba llegó varios siglos más tarde con el Péndulo de Foucault. Galileo no podía dar tanto.

La ciencia física continuó, pese a todo, y el juicio no fue un obstáculo. El propio Galileo, Descartes, Newton y otros siguieron adelante con sus estudios e investigaciones.

Para acabar, conviene saber que, considerando la realidad de las cosas, ni el Sol ni la Tierra están en reposo ni están en el centro. Los movimientos son relativos, como nos ha enseñado la física que comenzó con Galileo. Sin embargo, para el estudio del sistema solar es preferible considerar al Sol en el centro inmóvil y a los planetas, con la Tierra, moviéndose alrededor de él.