El capítulo XXI, de título “Fraccionamiento del califato – Guerras entre los musulmanes”, del tomo III de la Historia general de España, desde los tiempos más remotos hasta nuestros días, de Don Modesto Lafuente, páginas 62 y siguientes (publicado por Montaner y Simón, Editores, en Barcelona, el año 1891, v. aquí ), se abre de esta manera:

Dos términos puede tener un imperio que se descompone y desquicia combatido por las ambiciones, destrozado por las discordias, devorado por la anarquía, y corroído y gangrenado por la desmoralización y por la relajación de todos los vínculos sociales. Este imperio, ó es absorbido por otro que se aprovecha de su desorden, de su debilidad y flaqueza, ó se fracciona y divide en tantas porciones y Estados cuantos son los caudillos que se consideran bastante fuertes para hacerse señores independientes de un territorio y defenderle de los ataques de sus vecinos.

Si no le sucedió lo primero fue porque los Sanchos, Bermudos, Borrells y Alfonsos, los príncipes cristianos, no fueron capaces de acordar la invasión y definitiva conquista de los territorios musulmanes.

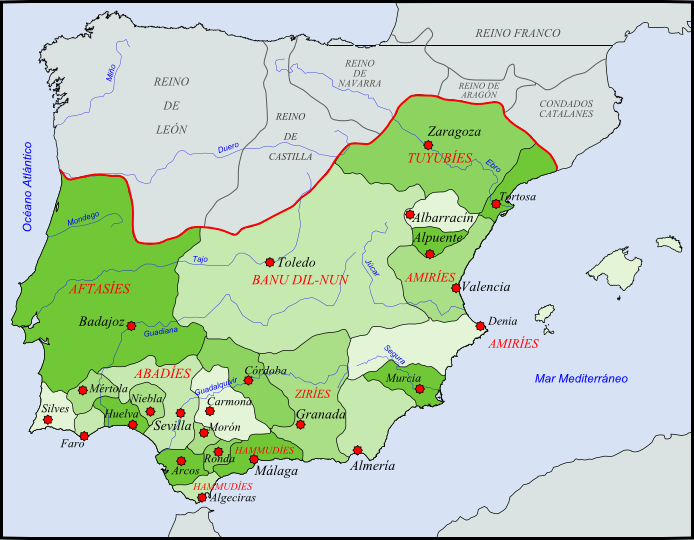

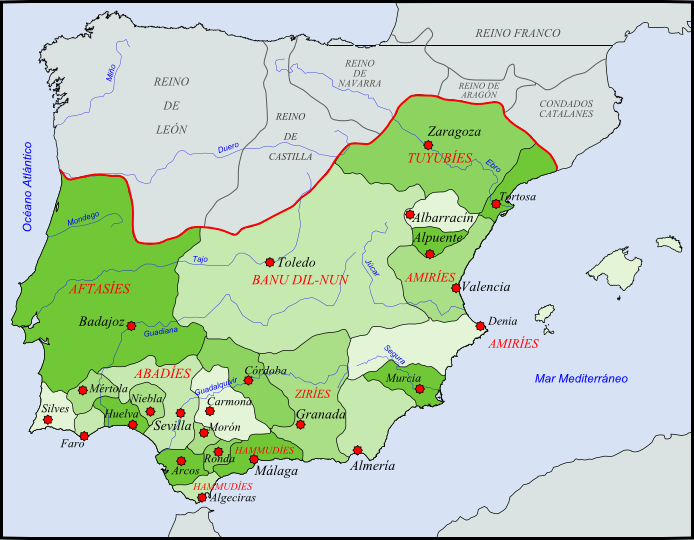

Reinos de taifas

Siglos tuvieron luego para arrepentirse. Hubo de suceder, pues, lo segundo, el advenimiento de los reinos de taifas, “como pedazos arrancados de un manto imperial”.

La desintegración se gestó en los walíes, jerifaltes de las provincias a quienes solicitaron apoyo una y otra vez los débiles califas para conservar un poder que se les disputaba. Así se hicieron a la costumbre de recibir premios y prerrogativas que fortalecieron su dominio en los pequeños territorios que tenían encomendados. Pese a su grandeza como hombre de Estado, Almanzor fue el primero en dar ejemplo de esta funesta costumbre al permitir que los slavos y alameríes, que dependían de él, empezaran ya a emanciparse del poder central, de manera que cuando cayó el último califa solo cambiaron las dignidades de walíes y alcaides por las de emires y reyes.

Sobresalieron en este empeño los de Toledo, Zaragoza, Sevilla, Málaga, Granada, Badajoz, Almería, Murcia, Valencia, Albarracín, Denia y las Baleares, además de otra gran cantidad de pequeños reyes de otras ciudades y fortalezas. Todos ellos se alzaron con sus cortes, sus ejércitos, sus vasallos, su moneda, sus impuestos, su nombre. Alguno incluso adoptó el honorífico título de Emir Almumenín.

Es sabido que hacia el año 1009 ya había empezado el proceso de desobediencia y a veces incluso de rebelión por parte de algunos walíes. Pero por entonces todavía no se habían independizado aún del poder central. Solo iban arrogándose más y más derechos conforme se lo permitían la debilidad de los califas. Así fue desde que murió el segundo hijo de Almanzor hasta que se extinguió el califato con Hixem III, de modo que desde la muerte del segundo hijo de Almanzor hasta la extinción del califato en el tercer Hixem, puede decirse que fueron fermentando y desarrollándose estas pequeñas soberanías, hasta que el nombrado rey de Córdoba en 1031, Gehwar ben Mohamed, su sucesor, fue el primero en comprender que ya no podía contar con los walíes porque todos ellos gobernaban sus comarcas como auténticos reyes.

Guerra de todos contra todos

Como dejó sentado Hobbes, era inevitable que la situación de los reinos de taifas fuera de guerra de unos contra otros, debido a que todos eran ambiciosos por igual, todos obraban con independencia unos de otros, estaban prestos a defender el poder sobre su territorio, tenían intereses contrarios, pues los que quieren la misma cosa es forzoso que luchen entre sí, y ninguno respetaba a nadie por encima de él. Aquellos reinos no tenían más remedio que batallar entre sí y con los cristianos, con su mezcla de pasiones miserables unas veces y nobles otras.

Reinos de taifas en España hacia el año 1037 (T y K)

En conjunto eran más de cuarenta estados los que entonces coexistían, mas no convivían, en la Península. La mayoría de ellos pasaron sin pena ni gloria por este mundo, sin dejar rastro de su existencia. Hay que pasarlos por alto y dedicar la atención a los principales si se quiere saber algo de aquel periodo.

Al caer el imperio Ommiada quedó el sur en poder de los Alameríes y los Tadjibitas, Zaragoza pasó a pertenecer a Almondhir el Tadjibi, Huesca fue regida por su primo Mohammed ben Ahmed, Valencia fue para Abdelaziz, Yahia sucedió luego en Zaragoza a Almondhir, hasta que la familia Beni-Hixem acabó con él y se apoderó de la ciudad Suleiman ben Hud, el walí de Lérida que había dado asilo a Hixem III. A Yahia pidió ayuda el primer rey de Aragón, don Ramiro, para guerrear contra su hermano don García de Navarra.

Hairan el Alamerí, muerto en 1028, fue sucedido por su hermano Zohair en Almería, el cual hizo la guerra al rey de Baeza y murió en la batalla de Alpuente. Abdelaziz, el valenciano, trató de apoderarse de Almería, pero el de Denia, Mogueiz, aprovechó entonces la ocasión para atacar Valencia, lo que obligó a Abdelaziz a dejar Almería al mando de su hermano Abul Ahwaz Man para hacer las paces con Mogueiz. Un tiempo más tarde Abul Ahwaz Man se declaró independiente y recibió el reconocimiento de Lorca, Jaén y Baeza.

Murcia era de Zoahir, pero al morir éste pasó al dominio de Valencia. Las fronteras de Cataluña, Tortosa y Castellón también estaban bajo el dominio de los Tadjibitas y Alameríes y otro tanto sucedía con Mérida y casi todo el territorio de Portugal, donde mandaba Abdallah ben Al Afthas, pues los Afthasidas prestaban obediencia a los Alameríes. Lo propio sucedía con Sabur, que era rey independiente de Badajoz, hasta que el mismo Abdallah ben Al Afthas se apoderó del reino. El poder estaba en Toledo bajo Ismail Dilnum.

Todos estos reyezuelos pertenecían a las dinastías de los Tadjibitas y Alameríes.

La de los Edrisitas, que componían la familia de los Ben Alí y los Ben Hamud, descendientes de los emires africanos que habían detentado el califato cordobés en sus últimos años, gobernaban Málaga y Algeciras. Su señoría llegaba hasta la frontera sur de las Alpujarras y tenían un fuerte soporte en África. Granada y Elvira eran regidas por un sobrino de Zawi el Zeiri y el reino de Sevilla era propiedad de Mohammed Ebn Abed, que aspiraba a restaurar el poder de los Ommiadas.

Gehwar ben Mohammed

Esta era la España musulmana cuando tomó el poder Gehwar ben Mohammed, un hombre ajeno a los partidos, respetado por los distintos bandos, que creó un consejo, o diván, para el gobierno del Estado y conservó para sí solo la presidencia del mismo. Su moderación fue famosa. Se negó a habitar en los suntuosos palacios de la monarquía y, cuando accedió a ello, redujo los gastos y el número de sirvientes para acomodarlo todo a los usos de una casa particular que más parecía la vivienda de un súbdito que la de un rey.

Suprimió la institución de los delatores, que vivían promoviendo litigios y fomentando calumnias. Instituyó jueces y fiscales. Nombró alcaldes de los mercados, almojarifes o recaudadores de impuestos, etc., que tenían que dar cuentas cada año al diván. También creó un cuerpo de inspectores de seguridad pública y de vazires para vigilar la ciudad durante las veinticuatro horas del día. Dio armas a los vecinos más honrados para que hicieran rondas por las calles. Estas medidas fueron muy eficaces contra los que cometían excesos y crímenes, gentes malhadadas que luego se escapaban. Para que esto último no sucediera, construyó verjas de hierro al final de cada calle. Con todo ello, en fin, logró restablecer la tranquilidad pública y Córdoba llegó a convertirse en el granero de España. Allí concurrían gentes de todas partes.

Parece que bajo un gobierno tan acertado y una administración tan eficiente los walíes se deberían haber unido a un rey tan sabio y evitar el desmoronamiento del imperio. De ello fue consciente el propio Gehwar, que les escribía y exhortaba para que le prestaran obediencia como a rey legítimo. Pero sus esfuerzos fueron inútiles y el mal no tuvo remedio.

Gehwar no cejó en su empeño. Les rogaba encarecidamente que no olvidaran que la unión era el fundamento seguro de la prosperidad de todos y que las provincias a ellos encomendadas caerían en perdición y arrastrarían a todos en su ruina si se inclinaban por la dispersión.

Pero los consejos no valen para nada si quien los recibe no tiene voluntad de oírlos, como así fue. Las ambiciones y rivalidades estaban demasiado vivas y la guerra era inevitable.

El primero en romper las hostilidades fue Mohammed Ebn Abed, emir de Sevilla. Atacó al sahib de Carmona, que pidió socorro a Edir ben Alí y Habus ben Zairi, de Málaga y Granada respectivamente. El de Sevilla envió contra los tres a su hijo Ismail al mando de su ejército. Perdió la batalla y los malagueños enviaron la cabeza del hijo a su rey. Era el año 1034.

Temeroso de que el mismo Gehwar se coaligase contra él y perdiera todo, Mohammed Ebn Abed dio a conocer a todos que el califa Hixem II Ommiada había aparecido de nuevo en Calatraba, que le había pedido amparo, que lo había hospedado en sus alcázares y le había prometido recobrar el califato.

Era tanto el amor que todos habían profesado a Hixem, de los Beni-Omeyas, que la patraña de su resurrección fue aceptada por algunos y hasta se llegó a batir moneda en la zeka de Sevilla a nombre del califa en 1036. Pero los hechos de armas seguían su curso. Los ejércitos de Málaga, Granada y Carmona llegaron hasta las puertas de Sevilla y consiguieron entrar en Triana. Fueron rechazados por fin merced a la acción de la caballería, al mando de Ayub ben Ahmer, lo que provocó la separación de los aliados y la soberanía de Huelva y de Gezirah Saltis para Abed. Sevilla se había salvado.

Por aquellas fechas murió el rey de Málaga, sucediéndole su hijo Yahia ben Edris. Pero el de Ceuta no estaba de acuerdo con tal sucesión y promovió una guerra. El de Algeciras corrió en ayuda del de Málaga, como consecuencia de lo cual murió el ceutí en una emboscada, sus tropas volvieron a África y el emir de Málaga pudo sentarse en el trono.

Todo lo cual convenció al bueno de Gehwar de que sus planes de unión y concordia eran irrealizables, por lo que decidió hacer uso de la fuerza. Su primer objetivo fue someter a los más cercanos y menos poderosos. Intentó ocupar en primer lugar la comarca de Alsahllah, que regía Hudhail como si fuera suya. Éste pidió ayuda a Toledo, le fue concedida y se hizo finalmente con el reino de Alsahllah.

El dios de la guerra no fue tan propicio a Gehwar como el de la paz y la administración del Estado. Querido por todos sus súbditos, que le estaban agradecidos por la tranquilidad, la justicia y la prosperidad de que disfrutaban en el interior de su reino, fue a unirse a Allah el año 1044, 435 de la hégira. Le sucedió Mohammed Abul Walid, que fue tan buen gobernante como él, pero de salud débil y quebradiza. Quiso que Córdoba viviera en paz con Toledo y Alsahllah, pero éstos mostraron otras intenciones y hubo de continuar la guerra en contra de sus intenciones. Tampoco fue propicio para él el dios de las armas.

El rey traidor de Sevilla

Mientras sucedía todo esto el rey de Sevilla dio a conocer a sus súbditos que Hixem había muerto ya, pero que le había legado su herencia. El apego a los Omeyas convenció a muchos del nuevo dislate. Lo que fue poco en comparación con un augurio que también vio la luz por aquellos días. Era que, habiéndose casado un hijo de Abed con una hermana del rey de Denia, concibió un hijo, que nació en 1041, sobre el que predijeron los astrólogos una desgracia: que con su muerte habría de desaparecer la dinastía. La melancolía se apoderó de Abed al saber que su linaje sería tan poco duradero y la muerte le trasladó desde los alcázares al paraíso en el año 1042.

Su sucesor fue extremadamente cruel y voluptuoso. Pasaba una gran parte de su tiempo en el harén con setenta esclavas. Servía a sus cortesanos bebidas dulces en tazas forradas con los cráneos de diferentes personas, entre las que se contaba el del califa Yahia ben Alí. Hizo la guerra a Málaga, Granada y Carmena.

El rey de Toledo, por su lado, se unió al de Valencia y al walí de Cuenca, contra el de Córdoba, Ben Gehwar, que estaba talando sus campiñas. Acordó una tregua con los cristianos de Castilla y de Galicia, solicitó la ayuda de Sevilla y del Algarbe, y con todos estipuló una alianza para la defensa de sus dominios, pero conservando cada uno la autonomía plena en su territorio. A la alianza se sumaron los arrayaces o régulos de otras pequeñas taifas. Valiéndose de esa alianza, el sevillano acudió en ayuda del de Sevilla y del de Badajoz. Mas he aquí que los señores de Santa María de los Algarbes, Niebla y Huelva, dolidos porque el de Sevilla no había querido reconocer su independencia, se ofrecieron al de Córdoba, motivo por el cual Ben Abey, el sevillano, se fue apoderando de todos sus territorios. Lo mismo hizo con Carmena.

Ismail Dilnum, emir de Toledo, no se arredró por la alianza y sus tropas siguieron devastando la campiña cordobesa además de vencer a sus enemigos en el río Algodor. Córdoba cayó en consternación y el hijo de Ben Gehwar corrió a Sevilla a pedir más ayuda a Abed al Motadhi, cosa que este astuto emir supo aprovechar en su favor. Entretuvo al muchacho, le lisonjeó y le ofreció el socorro de doscientos caballos. Cuando llegó a Córdoba la halló cercada por los toledanos y al pueblo y al califa sumidos en consternación, implorando la ayuda de los aliados.

El rey de Sevilla mandó entonces a su hijo y a Aben Omar con una tropa numerosa. Entraron en combate. La caballería valenciana, aliada de Toledo, huyó. El desorden se impuso. El ejército de Toledo se retiró también. Los de Córdoba salieron entonces de la ciudad en persecución de sus enemigos. Aben Omar entró entonces en Córdoba, ocupó las puertas y el alcázar, apresó a Ben Gehwar, que murió de pesar por la traición a los pocos días, y cuando Abdelmelik volvió de su persecución de los toledanos fue también apresado por los de Sevilla a las puertas de la ciudad. Encerrado en una torre, murió también al poco tiempo maldiciendo al traidor, no sin antes haber presenciado desde su encierro la entrada triunfal de éste en Córdoba, así como las fiestas y espectáculos de fieras que, a semejanza de los antiguos romanos, prodigó a la población para ganársela.

Con esta traición miserable llegó a su fin el califato de Córdoba, que durante más de tres siglos había sido lumbrera del mundo musulmán, vivero de sabios y corte de ilustres y poderosos califas, centro del comercio y las artes, del lujo y la riqueza.

Taifa de Zaragoza

Todo esto sucedía en el sur y mediodía de España. Lo que sucedía en el este no era de menor importancia. Al-Mondhir el Tadjibi, emir de Zaragoza, había sucedido su hijo Yahia en 1023. Éste, que reinó diez y seis años, fue el que ayudó a Ramiro I de Aragón. Murió en una rebelión habida en Zaragoza a manos de su primo Abdallah ben Hasam el año 1039. Este Abdallah había sido probablemente sobornado por el de Lérida, Suleiman ben Hud, que se alzó con el poder. Amotinado, el pueblo le obligó a huir, aunque no pudo evitar que se llevara los emires anteriores. El pueblo mismo completó la tarea saqueando todo lo que halló a su paso y hubiera destruido todo si no hubiera acudido Suleiman, que restableció el orden y sustituyó la dinastía tadjibita instaurando la de los Beni-Hud.

Al-Motacim de Almería

El reino de Almería fue otro de los que se fundaron sobre las ruinas de los Ommiadas. Quizá fue el más bello de todos. A la muerte de Zohair se quiso apoderar de él un nieto de Almanzor que reinaba en Valencia, llamado Abdelaziz, pero se interpuso Mogueiz, de Denia. Abdelaziz quiso hacer las paces con él y con ese objeto salió de Almería, dejando al mando a Abul Ahwaz Man, su cuñado, el cual se declaró independiente. El reino de Almería abarcaba tierras de Murcia, Granada y Jaén. Esto sucedía el año 1040. A Man le sucedió su hijo Mohammed, gobernando durante su minoría de edad un tío del mismo, Abu Otbali el Zomadih. El gobernador de Lorca se sublevó contra él. A la muerte del regente, comenzó Mohammed a reinar, con diez y siete años y tomó el nombre de Al-Motacim.

Poco dotado para la guerra, no pudo evitar que sus vecinos se apoderaran con facilidad de gran parte de su territorio. Su reino se redujo a la ciudad de Almería y la comarca circundante. Allí se dedicó Al-Motacim a cuidar de sus súbditos con prudencia y justicia. Es cierto que no era buen político ni gran capitán, pero tenía otras virtudes: no ansiaba las riquezas de otros, se contentaba con lo que tenía, odiaba la profusión de sangre, honraba la religión y era justo y buen hombre.

Se cuenta que, tras haber colmado de favores a Abid Walid al Nihli, un poeta de Badajoz, éste se dedicó desde Sevilla a injuriarlo, componiendo un ditirambo en que decía que Ebn Ahed había destruido los berberiscos y Al-Motacim había exterminado los pollos de las aldeas. Un tiempo más tarde se hallaba el poeta en Almería y fue invitado por el príncipe a comer, presentándole pollos aderezados de distintas maneras. El poeta preguntó si no había en Almería más que pollos, a lo que respondió Al-Motacim que lo hacía para mostrarle que se había engañado cuando compuso el ditirambo. El poeta quiso disculparse, pero el príncipe lo tranquilizó diciéndole que un poeta se tiene que ganar la vida diciendo esas cosas y que quien en verdad cometió injuria fue quien le prestó oídos y permitió que se ultrajase a un igual. Pese a todo, el poeta no quedó tranquilo y no tardó en salir de Málaga. Desconocía el buen carácter de Al-Motacim, pese a las muestras que le había dado.

Un gobernante justo, generoso y amante de la paz como fue aquel príncipe debería haber regido territorios mucho más extensos para hacer la felicidad de sus súbditos, pero el destino no fija siempre grandes tareas a los grandes hombres, razón por la que no llegan a ser grandes. Al-Motacim murió en 1091.

Taifa de Valencia

Cuando murió Abdelaziz, el emir de Valencia, en 1061, le sucedió su hijo Abdelmelik Almudhaffar, pero como era menor de edad ejerció la tutoría Al Mamún, el de Toledo. Fue el mismo año en que Fernando de Castilla atacó la ciudad. Abdelmelik se dio a la fuga y Al Mamún dejó también la ciudad y se refugió en Cuenca. Desde allí se las ingenió para apoderarse del reino cuyo tutela ejercía, cosa que pudo hacer cuando los cristianos levantaron el cerco, en 1065. Una vez consumada la traición, se volvió a Toledo, dejando el gobierno de Valencia al mando de Abu Bekr. Este se declaró príncipe independiente del reino de Valencia. Era el que gobernaba la ciudad cuando Alfonso VI llegó a sus puertas.

Taifa de Badajoz y otra vez Sevilla

Lo que sucedía en Badajoz por aquellas fechas también es digno de ser conocido. En 1068 sucedió Yahia, que se llamó Almanzor, a Mohammed ben Afthas. Como gobernador de Évora había quedado un hermano suyo, Omar Al Motawakil. Pronto estalló la discordia entre los dos, discordia que terminó en el gobierno de Badajoz por el segundo, que fue el último de la familia de los Afthasidas.

En Sevilla seguía Al Mothadi aumentando sus territorios a costa de Málaga, Granada y otros pequeños señoríos circundantes. Su hijo Mohammed, el del fatídico augurio, le ayudaba en esta empresa. La fama precedía ya a los Almorávides africanos, que aguardaban la ocasión propicia de cruzar las aguas del Estrecho y adentrarse en España. Al Mothadi estaba convencido de que serían los encargados de que el augurio se cumpliese, lo que le llenaba de miedo de que se echaran a perder todos sus triunfos. Al final murió él mismo, no debido a la amargura que le había causado el destino del hijo y de su estirpe, sino porque una bellísima hija que tenía, de nombre Thairah, falleció en la flor de la juventud. Él se hallaba enfermo y no podía levantarse del lecho, pero ordenó que el cortejo fúnebre pasara delante de su palacio y, al asomarse por una ventana para contemplarlo sintió una pesadumbre tan fuerte que en pocos días siguió a su hija.

Le sucedió en 1069 el del oráculo maléfico, quien, tal vez para protegerse del mismo, tomó el nombre de Al Motamid Billah, el fortalecido ante Allah. Era en parte el retrato inverso de su padre como hombre liberal, dulce, humano en la guerra, protector de las letras y las artes, y en parte era su vivo retrato, como individuo ambicioso, astuto y hábil para las traiciones. No era muy religioso, pues bebía vino y lo permitía beber a sus tropas para entrar en combate con más brío. Con ese cúmulo de vicios y virtudes trató de seguir el consejo que su padre le había dado en el lecho de muerte, que consistía en vigilar las puertas de España por Gibraltar y Algeciras y que se esforzara en reunir en reunir el antiguo poder califal, que le pertenecía como señor de Córdoba.

Conclusión

El consejo no valió de mucho, pero lo que después sucedió es ya historia que pertenece más bien a las gestas de los príncipes cristianos que a los de los musulmanes, hasta llegar al final, que fue la rendición el último reino moro ante Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Aquellos reinos de taifas levantados sobre las ruinas del califato cordobés no lograron otra cosa que consumar su propia ruina. No supieron ver que las pasiones de los hombres son las mismas por todas partes, por lo que cuando se conoce a uno de ellos se conoce a todos, y que en el curso de la historia dan lugar a periodos recurrentes. Si los príncipes conocieran la historia sabrían a qué atenerse. Pero no la conocen. Por eso están condenados a cometer los mismos errores una y otra vez.