Toda reflexión verdadera sobre la inmigración comienza en un punto más hondo que la estadística o la compasión momentánea; comienza en la pregunta por la comunidad humana. ¿Qué es una nación, sino una forma visible de la vida compartida? ¿Y qué es esa vida, sino el intento de los hombres por encontrar juntos un sentido, una justicia, un modo digno de habitar la tierra?

Toda reflexión verdadera sobre la inmigración comienza en un punto más hondo que la estadística o la compasión momentánea; comienza en la pregunta por la comunidad humana. ¿Qué es una nación, sino una forma visible de la vida compartida? ¿Y qué es esa vida, sino el intento de los hombres por encontrar juntos un sentido, una justicia, un modo digno de habitar la tierra?

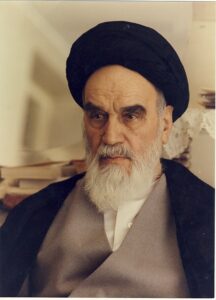

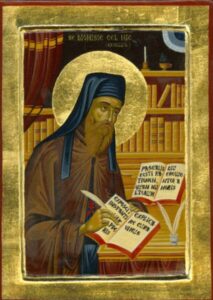

La filosofía política clásica, que va de Aristóteles a santo Tomás y sigue viva y fecunda hasta hoy, supo ver en la comunidad política algo más que un contrato o un artificio. La entendió como una realidad moral, ordenada al bien humano. Y en ello hay una enseñanza de perenne actualidad, pues solo donde existe un nosotros auténtico, puede comprenderse de verdad quién es el otro.

Hoy, sin embargo, nuestra mirada sobre la política se ha adelgazado. Hablamos de derechos y de intereses, de fronteras y de cuotas, pero ya no sabemos nombrar el bien común, la argamasa de la comunidad política. La comunidad se ha convertido en un escenario neutro donde los individuos actúan sin escucharse, y la inmigración se reduce a un conflicto de cifras o a una abstracción sentimental. En este clima de dispersión, conviene volver a las fuentes antiguas, donde las palabras ciudad, ley y virtud no se oponían, sino que respiraban juntas. Sigue leyendo