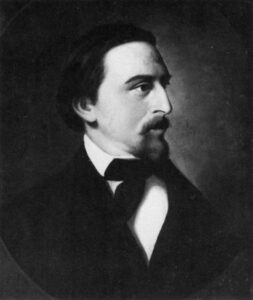

Vivimos una de esas épocas en que la historia parece caminar con los ojos vendados, tanteando entre ruinas y resplandores. Hay hombres, como Francisco Franco, sobre quienes se quiere hacer caer una sombra adelantada por los juicios de los vivos. Me refiero a los poderosos de esta década, que le acusa, sirviéndose de historiadores y periodistas serviles, de haber sido el conductor fascista de un golpe contra una república democrática; pero, cuando uno mira con detenimiento, descubre que aquella España de 1936 era menos un país gobernado por leyes que un espejo roto donde cada bando veía solo su propio reflejo; y lo demás, apenas una bruma teñida de temor y de ira.

Vivimos una de esas épocas en que la historia parece caminar con los ojos vendados, tanteando entre ruinas y resplandores. Hay hombres, como Francisco Franco, sobre quienes se quiere hacer caer una sombra adelantada por los juicios de los vivos. Me refiero a los poderosos de esta década, que le acusa, sirviéndose de historiadores y periodistas serviles, de haber sido el conductor fascista de un golpe contra una república democrática; pero, cuando uno mira con detenimiento, descubre que aquella España de 1936 era menos un país gobernado por leyes que un espejo roto donde cada bando veía solo su propio reflejo; y lo demás, apenas una bruma teñida de temor y de ira.

En aquel espejo de la Segunda República, ya en su primavera final, la democracia parecía una fruta vacía de pulpa: conservaba la piel, pero dentro estaba hueca. Las leyes, que deberían sostener el edificio, se habían vuelto hojas sueltas, arrastradas por un viento de pasiones y venganzas. El gobierno claudicaba ante quienes soñaban una revolución total, o, más bien, la alentaba él mismo; la violencia se asentaba en las calles, y mientras unos se aferraban al pasado otros querían prender fuego a todo lo que, en su delirio, creían viejo, convencidos de que la nueva y definitiva historia nacería del incendio.

En esa escena tumultuosa, la figura de Franco no apareció alzando ninguna espada decisiva, porque no fue él el director de la trama; otros, Mola y Sanjurjo, tejían la gran red que habría de sacudir al país. Él, más que arquitecto, fue piedra que encontró su sitio con el derrumbe. Y, sin embargo, la posteridad lo ha colocado como columna principal de un edificio que al principio no diseñó. Sigue leyendo