Sobre un fragmento de Fukuyama

Sobre un fragmento de Fukuyama

Hay una línea, tenue como el aire y tan decisiva como un abismo, que separa el perfeccionamiento del hombre de su desaparición. Fukuyama no habla del temor supersticioso a la ciencia, sino de algo más íntimo y profundo, del riesgo de que el hombre, al intentar rehacerse, borre sin saberlo su propio rostro.

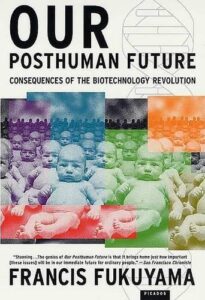

Huxley, dice el autor de El fin del hombre: Consecuencias de la revolución biotecnológica, tuvo razón cuando anunció que la amenaza más grave no vendrá de las máquinas que nos destruyen, sino de las que nos transforman. La biotecnología promete salud, inteligencia, belleza y una dicha sin sombras, pero al ofrecer tanto, puede alterar el humus del que brota nuestra humanidad, y no porque cambie la carne, que ya es mudable desde siempre, sino porque disuelva el sentido moral que esa carne sostenía.

La naturaleza humana no es para Fukuyama un mito romántico ni una reliquia teológica, sino el cauce estable que ha dado continuidad a la especie. No es un límite impuesto desde fuera, sino un modo de orden interior, una forma compartida que permite reconocernos unos en otros. Gracias a esa semejanza, que no perfecta, pero sí suficiente, hemos podido hablar de justicia, amor, deber o compasión.

Alterar esa base sería como cambiar el tono del alma; una vez que lo hiciéramos tal vez seguiríamos hablando, pero ya no entenderíamos las mismas palabras. La democracia misma, hija de la igualdad moral, depende de que sigamos siendo comparables, vulnerables y, por tanto, responsables ante los demás. Si una técnica puede modelar nuestras emociones, prolongar sin término la vida o fabricar jerarquías biológicas, lo político dejaría de ser diálogo para volverse administración de especies.

Fukuyama admite que tal vez el futuro desmienta su escrito; puede ser que la biotecnología se revele con el tiempo menos poderosa o más prudente, pero su advertencia se apoya en una melancolía lúcida, en que los peligros más hondos no son los que estallan, sino los que seducen. Los beneficios de la biotecnología son visibles, los riesgos invisibles; por eso su amenaza es más sutil, más moral que material.

Cuando una civilización llega a dominar la naturaleza siente la tentación de experimentar consigo misma, pero hay un punto en que el poder deja de ser creación y se convierte en amputación. El hombre que se rediseña hasta eliminar el error se ha vuelto, sin notarlo, incapaz de comprender la verdad.

El filósofo estadounidense levanta su advertencia como un farol en la niebla; que la ciencia avance, pero que no olvide la dirección, que el conocimiento crezca, pero sin devorar el misterio. Porque si perdemos la noción de lo humano en nombre de su mejora, la historia no se abrirá a una era pos-thumana, sino post-moral: un tiempo de eficacia sin alma, de inteligencia sin conciencia.

Y entonces, como un eco de Huxley que vuelve desde el futuro, entenderemos que la frontera más peligrosa del mundo no está en los laboratorios ni en los cielos, sino dentro del corazón que se atreve a rediseñarse.