De 1712 a 1715.

Plenipotenciarios que concurrieron a Utrecht.—Conferencias.—Proposición de Francia.—Pretensiones de cada potencia.—Manejos de Luis XIV.—Situación de Felipe V.—Opta por la corona de España, renunciando sus derechos a la de Francia.—Tregua entre ingleses y franceses.—Separase Inglaterra de la confederación.—Campaña en Flandes.—Triunfos de los franceses.—Renuncias recíprocas de los príncipes franceses a la corona de España, de Felipe V. a la de Francia.—Aprobación y ratificación de las cortes españolas.—Altera Felipe V. la ley de sucesión al trono en España.—Cómo fue recibida esta novedad.—Tratado de la evacuación de Cataluña hecho en Utrecht.—Tratados de paz: de Francia con Inglaterra; con Holanda; con Portugal; con Prusia; con Saboya.—Tratado entre España e Inglaterra.—Concesión del asiento o trata de negros.—Niegase el emperador a hacer la paz con Francia.—Guerra en Alemania: triunfos del francés.—Tratado de Rastadt o de Baden: paz entre Francia y el Imperio.—La guerra de Cataluña.—Muerte del duque de Vendôme.—Movimientos de Staremberg.—Evacúan las tropas inglesas el Principado.—Sale de Barcelona la emperatriz de Austria.—Bloqueo y sitio de Gerona.—Estipulase la salida de las tropas imperiales de Cataluña.—Piden inútilmente los catalanes que se les conserven sus fueros.—Resuelven continuar ellos solos la guerra.—Marcha de Staremberg.—El duque de Popoli se aproxima con el ejército a Barcelona.—Escuadra en el Mediterráneo.—Bloqueo de la plaza.—Insistencia y obstinación de los barceloneses.—Guerra en todo el Principado.—Incendios, talas, muertes y calamidades de todo género.—Tratado particular de paz entre España o Inglaterra.—Artículo relativo a Cataluña.—Justas quejas de los catalanes.—Intimación a Barcelona.—Altiva respuesta de la diputación.—Bombardeo.—Llegada de Berwick con un ejército francés.—Sitio y ataques de la plaza.—Resistencia heroica.—Asalto general.—Horrible y mortífera lucha.—Sumisión de Barcelona.—Gobierno de la ciudad.—Concluye la guerra de sucesión en España.

Acordados y establecidos entre las cortes de Francia e Inglaterra los preliminares para la paz151; elegida por la reina Ana la ciudad de Utrecht para celebrar las conferencias; despachadas circulares convocando el congreso para el 12 de enero de 1712; nombrados plenipotenciarios por parte de la reina de Inglaterra y del rey Cristianísimo; habiendo igualmente nombrado los suyos los monarcas de España y de Portugal; frustrada, como indicamos antes, la tentativa del príncipe Eugenio, que había ido a Londres como representante del Imperio para ver de disuadir .a la reina Ana de los proyectos de paz, y vuelto a Viena sin el logro de su misión; convencido ya el emperador, vista la firme resolución de aquella reina, de la necesidad de enviar también sus plenipotenciarios al congreso, y hecho el nombramiento de ellos; verificada igual nominación por las demás potencias y príncipes interesados en la solución de las grandes cuestiones que en aquella asamblea habían de resolverse152; abrieronse las conferencias el 29 de enero (1712), bien que no hubieran concurrido todos los plenipotenciarios, anunciando la apertura el obispo de Bristol, y pronunciando el abad de Polignac un discreto discurso en favor de la paz.

Acordados y establecidos entre las cortes de Francia e Inglaterra los preliminares para la paz151; elegida por la reina Ana la ciudad de Utrecht para celebrar las conferencias; despachadas circulares convocando el congreso para el 12 de enero de 1712; nombrados plenipotenciarios por parte de la reina de Inglaterra y del rey Cristianísimo; habiendo igualmente nombrado los suyos los monarcas de España y de Portugal; frustrada, como indicamos antes, la tentativa del príncipe Eugenio, que había ido a Londres como representante del Imperio para ver de disuadir .a la reina Ana de los proyectos de paz, y vuelto a Viena sin el logro de su misión; convencido ya el emperador, vista la firme resolución de aquella reina, de la necesidad de enviar también sus plenipotenciarios al congreso, y hecho el nombramiento de ellos; verificada igual nominación por las demás potencias y príncipes interesados en la solución de las grandes cuestiones que en aquella asamblea habían de resolverse152; abrieronse las conferencias el 29 de enero (1712), bien que no hubieran concurrido todos los plenipotenciarios, anunciando la apertura el obispo de Bristol, y pronunciando el abad de Polignac un discreto discurso en favor de la paz.

Llegado que hubieron los plenipotenciarios del emperador, los franceses presentaron por escrito sus proposiciones (febrero, 1712). La Francia proponía: el reconocimiento de la reina Ana de Inglaterra y la sucesión de la casa de Hannover; la demolición de Dunkerque; la cesión a Inglaterra de las islas de San Cristóbal, Terranova y bahía de Hudson, con Puerto Real; que el País Bajo cedido por el rey de España al elector de Baviera serviría de barrera a las Provincias Unidas, y se haría con ellas un tratado de comercio sobre bases beneficiosas; que el rey don Felipe renunciaría los estados de Nápoles, Cerdeña y Milán, y lo que se hallaba en poder del duque de Saboya; que del mismo modo la casa de Habsburgo renunciaría a todas sus pretensiones sobre España; que se restituirían sus estados a los electores de Colonia y de Baviera; que las cosas de Europa quedarían con Portugal como antes de la guerra; que el rey de Francia tomaría las medidas convenientes para impedir la unión de las coronas de Francia y España en una misma persona153.

En vista de estas proposiciones los ministros de los aliados pidieron un plazo de veinte y dos días para informar de ellas a sus cortes y poderlas examinar con madurez. Cumplido el plazo y abierta de nuevo la sesión, cada cual presentó la respuesta de su soberano con su pretensión respectiva. Diremos sólo las principales. Exigía el emperador que la Francia restituyera todo lo que había adquirido por los tratados de Munster, de Nimega y de Ryswick, y que adjudicara a la casa de Habsburgo el trono de España, y todas las plazas que había ganado en este reino, en Italia y en los Países Bajos.—Pedía Inglaterra el reconocimiento del derecho de sucesión en la línea protestante, la expulsión del territorio francés del pretendiente Jacobo III., la cesión de las islas de San Cristóbal y demás mencionadas, la conclusión de un tratado de comercio, y una indemnización para los aliados.—Reclamaba Holanda que renunciara el francés e hiciera renunciar a los aliados todo derecho que pudieran pretender a los Países Bajos españoles, con la restitución de las plazas que poseía la Francia, que lo relativo a la barrera se acordara con el Imperio, que se hiciera un tratado de comercio con las exenciones y tarifa de 1664, que se modificara el artículo cuarto de Ryswick sobre la religión, etc.—Por este orden presentaron sus particulares pretensiones Prusia, Saboya, los Círculos germánicos, el elector Palatino, el de Tréveris, el obispo de Munster, el duque de Witemberg y todos los demás príncipes.

Al ver tantas pretensiones los plenipotenciarios franceses, juntáronlas todas, y pidieron tiempo para reflexionar sobre ellas. Otorgaronsele los aliados, pero la respuesta se hizo esperar tanto, que la tardanza les inspiró el mayor recelo e inquietud; sospecharon que se los burlaba, y se arrepentían de haber puesto sus pretensiones por escrito. En efecto, el francés entretanto negociaba en secreto con Inglaterra para sacar después mejor partido de los demás, según su antigua costumbre, y en esta suspensión lograron ponerse de acuerdo sobre el punto principal, que era la resolución de Felipe V. para que no recayeran en su persona las dos coronas de España y Francia.

Influyó también mucho en esta dilación la circunstancia singular y lastimosa de haber fallecido en Francia en pocos días los más inmediatos herederos de aquella corona: el 12 de febrero la delfina; el 18 el delfín mismo, antes duque de Borgoña, y el 8 de marzo el tierno infante duque de Bretaña, que era ya delfín. Estas inesperadas y prematuras defunciones variaban esencialmente la posición de Felipe V., porque ya entre él y el trono de Francia no mediaba más que el duque de Anjou, niño de dos años y de complexión débil. Era por consecuencia cada día más urgente impedir la reunión de las dos coronas, y sobre esto se siguió una correspondencia muy activa entre las cortes de Inglaterra y Francia. Felipe tenía por precisión que renunciar una de las dos. Sobre esto apretaba la reina de Inglaterra, y no hubieran consentido otra cosa los aliados. Era ya llegada la estación favorable para emprender de nuevo la campaña, y Luis XIV. no quería fiar la suerte de su reino a las eventualidades de la guerra. A pesar de la inclinación del francés a que le sucediera Felipe, y de haber tentado probar la imposibilidad de que renunciase a la corona de Francia, fundado en las leyes de sucesión del país, instruyó a su nieto de todo lo que pasaba, de la necesidad perentoria de la paz, y de la urgencia de que se decidiese al punto por un partido. Felipe, no obstante el momentáneo conflicto en que le ponían los encontrados afectos, de gratitud a los españoles, de inclinación a la Francia y de amor a su abuelo, después de haber recibido los sacramentos para prepararse a una acertada resolución, llamó al marqués de Bonnac, y le dijo con firmeza: «Está hecha mi elección, y nada hay en la tierra capaz de moverme a renunciar la corona que Dios me ha dado: nada en el mundo me hará separarme de España y de los españoles»154.

Gran contento produjo esta resolución cuando se comunicó al ministerio inglés. Por parte de los sucesores al trono de Francia había de hacerse igual renuncia de sus derechos eventuales al de España: y tratóse al punto de fijar las formalidades con que ambas habían de efectuarse, debiendo ser sancionadas por los cuerpos legislativos de cada reino. En Francia, a petición de Luis XIV., con la cual se conformó el lord Bolingbroke, suplió la sanción del parlamento a la de los estados generales; en España recibió la sanción de las Cortes, en los términos que luego diremos.

Obtenida esta resolución, convínose luego en una tregua y suspensión de armas entre ingleses y franceses. El general inglés, conde de Ormond, que había reemplazado en los Países Bajos al célebre Marlborough, tuvo orden de no tomar parte alguna en las operaciones de los aliados que daban entonces principio a la nueva campaña. Sorprendido se quedó el príncipe Eugenio, generalísimo del ejército de la confederación, al oír la resolución y al ver la inmovilidad del inglés. A pesar de esta actitud, sitió el príncipe Eugenio la plaza de Quesnoy con el ejército imperial y holandés, y la tomó después de repetidos ataques (4 de julio, 1712). Mas como en este intermedio se publicara el tratado de la tregua, y se hiciera saber a los aliados, y se entendieran ya los generales inglés y francés, Ormond y Villars, pasaron los ingleses a ocupar la plaza de Dunkerque con arreglo al tratado, y lográronlo (10 de julio), no obstante los esfuerzos que hicieron ya los confederados para impedirlo. Esta defección de Inglaterra y la separación de sus tropas llenó de indignación a las demás potencias de la grande alianza; los representantes del imperio proponían otra nueva confederación para continuar la guerra, y de contado el príncipe Eugenio, tomada Quesnoy, se puso sobre Landrecy. Mas la separación de los ingleses no solo infundió aliento al mariscal de Villars, sino que daba a su ejército hasta una superioridad numérica sobre el de los aliados. Así, mientras el príncipe imperial sitiaba a Landrecy, el francés atacó denodadamente y forzó las líneas de Denain, donde se hallaba un cuerpo considerable de los aliados, y haciendo grande estrago en los enemigos, y cogiendo de ellos hasta cinco mil hombres (24 de julio, 1712), ganó una completa y brillante victoria que decidió la suerte de la campaña. Levantó al momento Eugenio el sitio de Landrecy, y ya no hubo quien resistiera el ímpetu de los franceses. Apoderáronse sucesivamente de Saint-Amand (26 de julio); de Marchiennes (31 de julio), plaza importante, por ser donde tenían los aliados sus principales almacenes; de Douay, de Quesnoy y de Bouchain (agosto, 1712): y al fin de la campaña no había ya ejército capaz de resistir los progresos rápidos de las armas francesas155.

En este tiempo se habían hecho las renuncias recíprocas que habían de servir de base al arreglo definitivo del tratado entre Inglaterra, Francia y España. Felipe V. juntó su Consejo de Castilla ( 22 de abril, 1712), y le anunció su resolución, así como la de la renuncia que hacían por su parte los príncipes franceses. La satisfacción con que aquella fue recibida por los consejeros, y en general por todos los españoles, se aumentó con la que produjo poco tiempo después el nacimiento de un segundo infante de España (6 de junio), a quien se puso por nombre Felipe. No contento el rey con ejecutar y hacer pública su resolución participándola por real decreto de 8 de julio a los Consejos y tribunales, quiso que se convocaran las Cortes del reino para dar más solemnidad y más validación al acto.

Congregadas y abiertas las Cortes en Madrid156, hizo el rey leer su proposición (5 de noviembre, 1712), manifestando el objeto de la convocatoria, que era el de las recíprocas renuncias de las coronas de España y Francia, esperando que el reino junto en Cortes daría su aprobación a la que por su parte había resuelto hacer. Al tercer día siguiente (8 de noviembre) respondieron a S. M. los caballeros procuradores de Burgos, expresando en un elocuente discurso cuán agradecido estaba el reino a los testimonios de amor y de paternal cariño que de su monarca estaba recibiendo desde que la Providencia puso en sus sienes la corona de Castilla, ponderando los esfuerzos de su ánimo y los riesgos de su preciosa vida para luchar contra tantos y tan poderosos enemigos y vencerlos, así como los inmensos gastos y sacrificios que la nación por su parte había hecho gustosamente para afianzar el cetro en sus manos, haciéndose cargo de las justas razones que motivaban su resolución, dándole las gracias por la preferencia que en la alternativa de elegir entre dos monarquías daba a la española, aprobando y ratificando todos los puntos que abrazaba su real proposición, y obligándose en nombre de estos reinos a mantener sus resoluciones a costa, si fuese menester, de toda su sangre, vidas y haciendas. Lo cual oído y entendido por todos los demás procuradores, unánimes y conformes, némine discrepante, se conformaron y adhirieron a lo manifestado por los de Burgos.

En su consecuencia, al otro día (9 de noviembre) presentó el rey a las Cortes la siguiente solemne renuncia, que trascribimos literalmente en su parte esencial, no obstante su extensión, por su importancia y por la influencia que ha tenido en los destinos ulteriores de las naciones de Europa.

«Don Felipe, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, etc. etc. Por la relación, y noticia de este instrumento, y escritura de renunciación y desistimiento, y para que quede en perpetua memoria, hago notorio y manifiesto a los Reyes, Príncipes, Potentados, Repúblicas, Comunidades, y personas particulares, que son, y fueren en los siglos venideros, que siendo uno de los principales Tratados de Paces pendientes en la Corona de España y la de Francia con la Inglaterra, para cimentarla firme y permanente, y proceder a la general, sobre la máxima de asegurar con perpetuidad el universal bien y quietud de la Europa en un equilibrio de Potencias, de suerte, que unidas muchas en una, no declinase la balanza de la deseada igualdad en ventaja de una a peligro y recelo en las demás, se propuso, e instó por la Inglaterra, y se convino por mi parle y la del rey mi abuelo, que para evitar en cualquier tiempo la unión de esta Monarquía y la de Francia, y la posibilidad de que en ningún caso sucediese, se hiciesen recíprocas renuncias por mi, y toda mi descendencia, a la sucesión posible de la monarquía de Francia, y por la de aquellos príncipes, y todas sus líneas existentes y futuras, a la de esta monarquía, formando una relación decorosa de abdicación de todos los derechos, que pudieren acertarse para sucederse mutuamente las dos Casas Reales de ésta y aquella Monarquía, separando con los medios legales de mi renuncia mi rama del tronco Real de Francia, y todas las ramas de la de Francia de la troncal derivación de la sangre real española; previniéndose asimismo, en consecuencia de la máxima fundamental y perpetua del equilibrio de las potencias de Europa, el que así como éste persuade y justifica evitar en todos casos excogitantes la unión de la Monarquía, pudiese recaer en la Casa de Austria; cuyos dominios y adherencias, aún sin la unión del imperio las haría formidables: motivo que hizo plausible en otros tiempos la separación de los estados hereditarios de la Casa de Austria del cuerpo de la Monarquía española, conviniéndose a este fin por la Inglaterra conmigo, y con el rey mi abuelo, que en falla mía y de mi descendencia, entre en la sucesión de esta Monarquía el duque de Saboya, y sus hijos descendientes masculinos, nacidos en constante legítimo matrimonio; y en defecto de sus líneas masculinas, el príncipe Amadeo de Carinan, sus hijos descendientes masculinos, nacidos en constante legítimo matrimonio; y en defecto de sus líneas, el príncipe Tomás, hermano del príncipe de Carinan, sus hijos descendientes masculinos, nacidos en constante legítimo matrimonio, que por descendientes de la infanta doña Catalina, hija del señor Felipe II., y llamamientos expresos, tienen derecho claro, y conocido…

»He deliberado, en consecuencia de lo referido, y por el amor a los españoles… el abdicar por mí, y todos mis descendientes, el derecho de suceder a la Corona de Francia, deseando no apartarme de vivir y morir con mis amados y fieles españoles, dejando a toda mi descendencia el vínculo inseparable de su fidelidad y amor; y para que esta deliberación tenga el debido efecto, y cese el que se ha considerado uno de los principales motivos de la guerra que hasta aquí ha afligido a la Europa. De mi propio motu, libre, espontánea y grata voluntad, yo don Felipe, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, etc. etc. Por el presente instrumento, por mí mismo, por mis herederos y sucesores, renuncio, abandono, y me desisto, para siempre jamás, de todas pretensiones, derechos y títulos, que yo, o cualquiera descendiente mío, haya desde ahora, o pueda haber en cualquier tiempo que suceda en lo futuro, a la sucesión de la Corona de Francia; y me declaro, y he por excluido, y apartado yo, y mis hijos, herederos, y descendientes, perpetuamente, por excluidos, e inhabilitados absolutamente, y sin limitación, diferencia, y distinción de personas, grados, sexos, y tiempos, de la acción y derecho de suceder en la Corona de Francia; y quiero, y consiento por mí, y los dichos mis descendientes, que desde ahora para entonces se tenga por pasado y transferido en aquel, que por estar yo y ellos excluidos, inhabilitados, e incapaces, se hallare siguiente en grado, e inmediato al rey, por cuya muerte vacare, y se hubiere de regular y diferir la sucesión de la dicha Corona de Francia en cualquier tiempo y caso, para que la haya y tenga como legítimo y verdadero sucesor, así como si yo y mis descendientes no hubiéramos nacido, ni fuésemos en el mundo, que por tales hemos de ser tenidos y reputados, para que en mi persona y la de ellos no se pueda considerar, ni hacer fundamento de representación activa, o pasiva, principio, o continuación de línea efectiva, contemplativa, de substancia, o sangre, o calidad, ni derivar la descendencia o computación de grados de las personas del rey Cristianísimo, mi señor y mi abuelo, ni del señor Delfín, mi padre, ni de los gloriosos reyes sus progenitores, ni para otro algún efecto de entrar en la sucesión, ni preocupar el grado de proximidad, y excluirle de él, a la persona, que como dicho es, se hallare siguiente en grado. Yo quiero, y consiento por mi mismo, y por mis descendientes, que desde ahora, como entonces, sea mirado y considerado este derecho como pasado, y trasladado al duque de Berry, mi hermano, y u sus hijos, y descendientes masculinos, nacidos en constante legítimo matrimonio; y en defecto de sus líneas, al duque de Borbón, mi primo, y a sus hijos y descendientes masculinos, nacidos en constante y legítimo matrimonio, y así sucesivamente a todos los príncipes de la sangre de Francia, sus hijos y descendientes masculinos, para siempre jamás, según la colocación y orden con que ellos fueron llamados a la Corona por el derecho de su nacimiento…

»Y en consideración de la mayor firmeza del acto de la abdicación de todos los derechos y títulos que me asistían a mí, y a todos mis hijos y descendientes para la sucesión de la referida Corona de Francia, me aparto y desisto, especialmente del que pudo sobrevenir a los derechos de naturaleza por las letras patentes, instrumento por el cual el rey, mi abuelo, me conservó, reservó, y habilitó el derecho de sucesión a la Corona de Francia; cuyo instrumento fue despachado en Versalles en el mes de diciembre de 1700, y pasado, aprobado, y registrado por el Parlamento; y quiero, que no me pueda servir de fundamento para los efectos en él prevenidas, y le refuto, y renuncio, y le doy por nulo, irrito, y de ningún valor, y por cancelado, y como si tal instrumento no se hubiese ejecutado; y prometo, y me obligo en fe de palabra Real, que en cuanto fuere de mi parte, de los dichos mis hijos y descendientes, que son y serán, procuraré la observancia y cumplimiento de esta escritura, sin permitir, ni consentir, que se vaya, o venga contra ello, directe, o indirecte, en todo, o en parte; y me desisto y aparto de todos y cualesquiera remedios sabidos, o ignorados, ordinarios, o extraordinarios, y que por derecho común, o privilegio especial nos puedan pertenecer a mí y a mis hijos y descendientes, para reclamar, decir, y alegar contra lo susodicho; y todos ellos los renuncio…

»Y si de hecho, o con algún color quisiéramos ocupar el dicho reino por fuerza de armas, haciendo o moviendo guerra ofensiva, o defensiva, desde ahora para entonces se tenga, juzgue, y declare por ilícita, injusta y mal intentada, y por violencia, invasión, y usurpación hecha contra razón y conciencia…

»Y este desistimiento y renunciación por mí, y los dichos hijos, y descendientes ha de ser firme, estable, válida, o irrevocable perpetuamente, para siempre jamás. Y digo, y prometo, que no echaré, ni haré protestación, o reclamación en público, o en secreto, en contrario, que pueda impedir, o disminuir la fuerza de lo contenido en esta Escritura; y que si la hiciere, aunque sea jurada, no valga, ni pueda tener fuerza. Y para mayor firmeza, y seguridad de lo contenido en esta renuncia, y de lo dicho y prometido por mi parte en ella, empeño de nuevo mi fe, palabra real, y juro solemnemente por los Evangelios contenidos en este Misal, sobre que pongo la mano derecha, que yo observaré, mantendré y cumpliré este acto, y instrumento de renunciación, tanto por mi, como por todos mis sucesores, herederos, y descendientes, en todas las cláusulas en él contenidas, según el sentido y construcción-más natural, literal y evidente; y que de este juramento no he pedido, ni pediré relaxación; y que si se pidiere por alguna persona particular, o se concediere motu propio, no usaré, ni me valdré de ella; antes para en el caso que se me conceda, hago otro tal juramento, para que siempre haya, y quede uno sobre todas las relajaciones que me fuesen concedidas; y otorgo esta Escritura ante el presente Secretario, notario de este mi reino, y la firmé y mandé sellar con mi Real Sello».—Sigue la firma del rey, y las de veinte y dos grandes, prelados, y altos funcionarios como testigos.

Las Cortes dieron su aprobación, consentimiento y ratificación a la renuncia en todas sus partes, y acordaron se hiciese consulta para que se estableciera como ley. En su virtud, se leyó a las Cortes en sesión de 18 de marzo de 1713 el decreto del rey declarando ley fundamental del reino todo lo contenido en el instrumento de renuncia, con derogación, casación y anulación de la ley de Partida y otras cualesquiera, en lo que a él fuesen contrarias. Esta resolución obtuvo también el acuerdo y conformidad de las Cortes157.

Hasta aquí no hallaban los españoles sino pruebas de amor de su soberano y motivos de agradecimiento a su conducta. Mas quiso luego Felipe establecer una nueva ley de sucesión en España, variando y alterando la que de muchos siglos atrás venía rigiendo y observándose constantemente en Castilla. El nuevo orden de sucesión consistía en eximir a las hembras, aunque estuviesen en grado más próximo, en tanto que hubiese varones descendientes del rey don Felipe en línea recta o trasversal, y no dando lugar a aquellas sino en el caso de extinguirse totalmente la descendencia varonil en cualquiera de las dos líneas.

No dejaba de conocer el rey don Felipe el disgusto con que había de ser recibida en el reino una novedad que alteraba la antigua forma y orden de su cesión, que de inmemorial costumbre venía observándose en Castilla: novedad tanto más extraña, cuanto que procedía de quien debía su corona al derecho de sucesión de las hembras, y de quien en su instrumento de renuncia al trono de Francia llamaba a heredar el cetro español a la casa de Saboya, cuyo derecho traía también su derivación de la línea femenina. Temiendo pues el desagrado popular que la nueva ley habría de producir, y sospechando sin duda que si la proponía desde luego a las Cortes del reino, sin cuyo consentimiento y conformidad no podía tener validez, no habría de ser bien acogida, manejóse diestramente para obtener antes la aprobación del Consejo de Estado, empleando para ello la reina la influencia que tenía con los duques de Montalto y Montellano, y con el cardenal Giúdice, hasta conseguir una votación unánime, según las palabras del rey. Quiso luego robustecer el dictamen del Consejo de Estado con el de Castilla; pero consultado éste, halló en él tanta variedad de pareceres, siendo desde luego contrarios al propósito del monarca los del presidente don Francisco Ronquillo, y los de otros varios consejeros, que al fin nada concluían, «y parecía aquella consulta, dice un autor contemporáneo, seminario de pleitos y guerras civiles». Tanto, que indignado el rey mandó que se quemara el original de la consulta, y ordenó que cada consejero diese su voto separadamente por escrito, y se le enviase cerrado y sellado. Parece que a esta prueba no resistió la firmeza de aquellos consejeros, y que si con ella no alcanzó el rey verdaderamente su objeto, exteriormente apareció haberlo logrado, resultando una extraña y sorprendente unanimidad en el Consejo de Castilla, en que antes hubo tan discordes opiniones158.

Luego que el rey se vio apoyado con los dictámenes de los dos consejos, determinó pedir su consentimiento a las Cortes que se hallaban reunidas: más como quiera que los procuradores no hubiesen recibido poderes de sus ciudades para un asunto tan grave, como era la variación de una ley fundamental de la monarquía, escribió el rey a las ciudades de voto en cortes (9 de diciembre, 1712), mandándoles que enviaran nuevos y especiales poderes para este objeto a los procuradores y diputados que formaban ya las Cortes de Madrid159. Hecho esto, y cumplido el mandamiento por las ciudades, presentó el rey a las Cortes su famosa ley de sucesión, para que fuese y se guardase como ley fundamental del reino (10 de mayo, 1713), por la cual variaba el orden y forma de suceder en la corona, dando la preferencia a los descendientes varones de varones, en línea recta o trasversal, por orden riguroso de agnación y de primogenitura, y no admitiendo las hembras sino en el caso de extinguirse y acabarse totalmente las líneas varoniles en todos sus grados, exigiendo, sí, que los príncipes sucesores hubiesen de ser nacidos y criados en España. «Sin embargo, decía, de la ley de la Partida, y de otras cualesquier leyes y estatutos, costumbres y estilos, y capitulaciones, u otras cualesquier disposiciones de los reyes mis predecesores que hubiere en contrario, las cuales derogo y anulo en todo lo que fueren contrarias a esta ley, dejando en su fuerza y vigor para lo demás, que así es mi voluntad»160. Estas leyes habían sido ya en parte quebrantadas antes por el modo y forma con que en el documento de renuncia llamaba a suceder la casa real de Saboya, pero no las barrenaba tan directa y absolutamente como con esta pragmática161. En las mismas Cortes, que concluyeron en 10 de junio inmediato (1713), se leyeron las renuncias solemnes que a su vez hicieron el duque de Berry y el de Orleans, por sí y por todos sus descendientes en todas las líneas, de los derechos que pudieran tener a la corona de España.

Volvamos ya a las negociaciones para la paz, y al congreso de Utrecht.

Hechas las recíprocas renuncias, que eran la condición precisa para realizarse el tratado de paz entre Inglaterra y Francia, formalizóse aquél, casi en los mismos términos que se había estipulado en los preliminares, como veremos luego, habiendo precedido una suspensión de armas de cuatro meses por ambas partes (agosto, 1712), de cuyo beneficio disfrutaron algunos ilustres prisioneros de ambas naciones que con tal motivo recobraron su libertad, entre ellos por parte de España el marqués de Villena, preso en Gaeta desde la pérdida del reino de Nápoles, por parte de Inglaterra el general Stanhope, prisionero en la batalla de Brihuega.

Continuaban las conferencias de Utrecht, con hartas dificultades todavía para un arreglo, especialmente por parte de Alemania, la más contraria a la paz; que las otras potencias ya iban bajando de punto en sus pretensiones en vista del acomodamiento de Francia e Inglaterra y de los desastres de los Países Bajos. Portugal convino en una tregua de cuatro meses con España. Se acordó, a pesar de la repugnancia de los imperiales, la evacuación del principado de Cataluña y de las islas de Mallorca e Ibiza (14 de marzo, 1713), debiendo una armada inglesa trasladar a Italia desde Barcelona a la archiduquesa, o sea ya emperatriz de Austria162. Ésta fue la última sesión que celebró el congreso en las casas de la ciudad, que era el lugar señalado para las conferencias; lo demás se trató ya en las moradas de los ministros. Instaban y apretaban los plenipotenciarios ingleses para que se concluyera el tratado y se pusiera término al congreso. Diferíanlo los alemanes hasta obtener respuesta de su soberano. Por último, sin esperar su asistencia, estipularon los de Francia cinco tratados separados con las demás potencias (14 de abril, 1713); uno con Inglaterra, otro con Holanda, otro con Portugal, otro con Rusia, y el quinto con Saboya163. A estos siguieron otros para la seguridad y beneficio del comercio. Y finalmente, habiendo llegado los plenipotenciarios de España, duque de Osuna y marqués de Monteleón, se firmaron otros tratados, el uno entre España e Inglaterra, haciendo aquella a ésta la concesión del asiento o trato de negros en la América española, el otro de cesión de la Sicilia por parte de Felipe V. al duque de Saboya, y el tratado de paz y amistad entre estos dos príncipes164.

Tal fue el resultado de las negociaciones y conferencias del congreso deUtrecht para la paz general. «Tuvo Inglaterra, dice en sus Memorias el ministro de Francia Torcy, la gloria de contribuir a dar a Europa una paz dichosa y duradera, ventajosa a Francia, puesto que le hizo recobrar las principales plazas que había perdido durante la guerra, y conservar las que el rey había ofrecido tres años antes; gloriosa, por cuanto conservó a un príncipe de la real familia en el trono de España; necesaria, por la pérdida lastimosa que afligió al reino cuatro años después de esta negociación, y dos después de la paz, con la muerte del mayor de cuantos reyes han ceñido jamás una corona… El derecho de los descendientes de San Luis quedó reconocido por las potencias y naciones que antes habían conspirado a fin de obligar a Felipe a bajar del trono en que Dios le colocó».

Sólo el emperador quedó fuera de los tratados, por más que se le instó a que entrase en ellos, por su tenaz insistencia en no renunciar a sus pretensiones sobre España, las Indias y Sicilia, ni conformarse con las condiciones que se le imponían al darle los Países Bajos. Obstinóse, pues, en continuar la guerra, comprometiendo en ella a los príncipes del imperio. Y como se hubiese obligado ya a evacuar la Cataluña, celebró un tratado de neutralidad con Italia, a fin de concentrar todas sus fuerzas en el Rhin, donde esperaba poder triunfar de Francia, aún sin el auxilio de los aliados. Pero equivocóse el austríaco en el cálculo de sus recursos.

Tomó el mando del ejército francés del Rhin el mariscal de Villars, harto conocido por sus triunfos en Alemania y en los Países Bajos. Este denodado guerrero comenzó la campaña apoderándose de Spira (junio 1713), atacando y rindiendo a Landau (20 de agosto), donde hizo prisionero de guerra al príncipe de Wittemberg que la defendía con ocho mil hombres, y poniéndose sobre Friburg, del otro lado del Rhin. Ascendía el ejército de Villars a cien mil hombres. El príncipe Eugenio, noticioso de lo que pasaba, desde Malberg donde tenía su campo, hizo algún movimiento en ademán de socorrer a Friburg, pero sólo sirvió para que Villars apretara el ataque de la plaza hasta apoderarse de la ciudad (septiembre, 1713), a cuyos habitantes pidió un millón de florines si querían evitar el saqueo. Retirada la guarnición al castillo, sito sobre una incontrastable roca, resistió por algún tiempo, hasta que consultados el príncipe Eugenio y la corte de Viena, se recibió la orden del emperador consintiendo en que se rindiera, como se efectuó el 17 de noviembre (1713).

Estos reveses convencieron al príncipe Eugenio, y aún al mismo emperador, de la necesidad de hacer la paz con Francia que tanto había repugnado. El príncipe pasó a tratar de ella directa y personalmente con Villars: juntáronse estos dos insignes capitanes en el hermoso palacio de Rastadt, perteneciente al príncipe de Baden, y yendo derechos a su objeto y dejando a un lado argumentos impertinentes, entendiéronse y se concertaron fácilmente, adelantando más en un día y en una conferencia que los plenipotenciaros de Utrecht en un año y en muchas sesiones. Cada general dio parte a su soberano de lo que habían tratado y convenido; pero la Dieta del imperio, reunida en Augsburg, a la cual fue el negocio consultado, procedía con la lentitud propia de los cuerpos deliberantes numerosos. Menester fue que instaran fuertemente los dos generales para que se resolviera pronto un negocio que tanto interesaba al sosiego y bienestar de ambos pueblos. Aún así era ya entrado el año siguiente (1714) cuando obtuvieron la respuesta de sus respectivas cortes. Volvieronse entonces a juntar el 28 de febrero, y el 1.º de marzo firmaron ya los preliminares, que fueron muy breves, y sustancialmente se reducían, a que quedaran por la casa de Austria los Países Bajos, el reino de Cerdeña, y lo que ocupaba en los Estados de Italia; a que no se hablara más del Principado que se pretendía para la princesa de los Ursinos; a que los electores de Colonia y Baviera fuesen restablecidos en sus Estados; a que la Francia restituyera Friburg, el Viejo Brissach y el fuerte de Kekl, y a que sobre la barrera entre el Imperio y la Francia se observara el tratado de Ryswick.

Sobre estos preliminares se acordó celebrar conferencias en Baden, ciudad del Cantón de Zurich. Abrióse el congreso (10 de junio, 1716) con asistencia de dos plenipotenciarios por cada una de las dos grandes potencias, concurriendo además los de los príncipes del Cuerpo Germánico, de España, de Roma, de Lorena, y otros, hasta el número de treinta ministros. Volvieron las pretensiones y memoriales de cada uno; más para cortar complicaciones y entorpecimientos resolvieron pasar al Congreso el príncipe Eugenio y el mariscal de Villars, decididos ambos a no admitir razones ni argumentos de ningún ministro, y a dar la última mano a lo convenido en Rastadt. Llegó el primero el 5, y el segundo el 6 de septiembre; y el 7 quedó ya firmado por los seis ministros de ambas potencias el tratado de paz entre la Francia y el Imperio165. Resultado que llenó de júbilo a todas la naciones y se publicó con universal alegría. Con el correo mismo que trajo el tratado a Madrid envió Felipe V. el Toisón de oro al mariscal de Villars en agradecimiento de tan importante servicio.

Réstanos dar cuenta de lo que había acontecido en Cataluña en tanto que estos célebres tratados se negociaban y concluían.

Dejamos al terminar el año 1711 en cuarteles de invierno las tropas del Principado. Preparábanse en la primavera del siguiente a abrir de nuevo la campaña los dos generales enemigos, y ya habían comenzado las primeras operaciones, cuando sobrevino la impensada muerte del generalísimo de nuestro ejército Luis de Borbón, duque de Vendôme (11 de junio, 1712), en la villa de Vinaroz, del reino de Valencia, en la raya de Cataluña166: acontecimiento muy sentido en España, y cuyo vacío había de hacerse sentir en la guerra, y así fue. Reemplazóle en el mando de las tropas de Cataluña el príncipe de Tilly, y se dio el gobierno de Aragón al marqués de Valdecañas. Pasó el príncipe a visitar todas las plazas y fronteras, y halló que entre el Segre y el Cinca había cincuenta batallones y sesenta y dos escuadrones. Pero recibióse aviso de la corte (agosto, 1712) para que el ejército estuviese solo a la defensiva, atendidas las negociaciones para la paz que se estaba tratando en Utrecht. Valióse acaso de esta actitud Staremberg para molestar las tropas del rey Católico, y emprendió algunas operaciones con refuerzos que recibió de Italia, bien que sin notable resultado. En esta situación llegó a Cataluña la orden para que las tropas inglesas evacuaran el Principado, con arreglo al armisticio acordado entre Francia e Inglaterra. La retirada de estas tropas fue un golpe mortal para los catalanes, y para el mismo Staremberg, que se apresuró a reforzar con alemanes la guarnición de Tarragona. Comenzóse a notar ya más tibieza en el amor de los catalanes a la emperatriz de Austria, que aún estaba entre ellos. Una tentativa de los enemigos para sorprender la plaza de Rosas quedó también frustrada, y Staremberg se retiró hacia Tarragona y Barcelona para ver de repararse de los reveses de la fortuna: pero no pudo impedir que el príncipe de Tilly hiciera prisionero un regimiento entero de caballería palatina (6 de octubre, 1712) en las cercanías de Cervera.

No hubo el resto de aquel año otro acontecimiento militar notable por aquel lado. Pero tiempo hacía que preocupaba a los enemigos el pensamiento y el deseo de apoderarse de la importantísima plaza de Gerona, y con este intento en aquella misma primavera pasó el Ter con bastantes tropas, encargado de bloquearla el barón de Vetzél. Habíala abastecido y guarnecido con tiempo el gobernador marqués de Brancas, teniente general del ejército franco-español, y hallábase apercibido y vigilante. Desde el mes de mayo comenzaron los encuentros entre unas y otras tropas, y los ataques a las inmediatas fortificaciones, que alternativamente se perdían y recobraban, y continuaron así con éxito vario hasta el mes de octubre, en que los enemigos estrecharon ya la plaza, falta de víveres con tan largo bloqueo, reducidos a la mayor extremidad los moradores, declarada en la ciudad una mortífera epidemia, y viéndose obligada la guarnición a hacer salidas arriesgadas, siquiera pereciese mucha gente, para ver de introducir algunos mantenimientos. Fueron éstos tan escasos que llegó al mayor extremo la penuria, no obstante haber salido de la población multitud de religiosos y religiosas, ancianos, mujeres y niños167. En tal situación llegó el conde de Staremberg a la vista de la plaza, y animados con su presencia los enemigos, embistiéronla por diferentes partes la noche del 15 de diciembre (1712), llegando a poner las escalas a la muralla; pero fueron rechazados por los valerosos defensores de Gerona después de una hora de sangrienta lucha.

Recibióse a este tiempo en la ciudad la nueva feliz de que el duque de Berwick con el ejército del Delfinado se hallaba en Perpiñán y venía a Cataluña. Alentáronse con esto los sitiados, pero también fue motivo para que Staremberg apresurara y menudeara los ataques; y por último se preparaba para un asalto general, persuadido de que con él se apoderaría de la plaza, cuando se tuvo noticia de que Berwick se hallaba ya en el Ampurdán; y en efecto, el 31 de diciembre se adelantaron sus tropas hasta Figueras, y prosiguieron su marcha cruzando el Ter y acampando en las cercanías de Torrella. Con esto levantó su campo el general alemán (2 de enero, 1713), retirándose a Barcelona. De esta manera quedó libre Gerona de un sitio de nueve meses: Berwick entró en la ciudad el 8 de enero, y dejando en ella una guarnición de diez mil hombres volvióse a descansar al Ampurdán. Premió el rey don Felipe con el Toisón de oro el valor y la constancia del marqués de Brancas en esta larga y penosa defensa168.

A poco tiempo de esto, y a consecuencia de las negociaciones de Utrecht, se firmó el tratado entre Inglaterra y Francia (14 de marzo, 1713), en que se estipuló que las tropas alemanas evacuaran la Cataluña, y que la emperatriz que estaba en Barcelona fuera conducida a Italia en la armada inglesa mandada por el almirante Jennings. En su virtud, y estando prontos los navíos ingleses, despidióse la emperatriz de los catalanes, asegurándoles que jamás olvidaría su afecto, ni dejaría de asistirles en todo lo que las circunstancias permitiesen, y que allí quedaba el conde de Staremberg que seguiría prestándoles sus servicios como antes. Mas no por eso dejaron los catalanes de ver su partida con tanto disgusto como pesadumbre, conociendo demasiado el desamparo en que iban a quedar. A consecuencia del tratado nombró Felipe virrey de Cataluña al duque de Pópoli, designando también los gobernadores de las plazas que habían de ir evacuando los enemigos. El 15 de mayo (1713) regresó a Barcelona el almirante Jennings con la armada en que había trasportado la emperatriz a Génova, y quiso permanecer allí para intervenir en la manera de la evacuación. Juntaronse en Hospitalet para arreglar el modo de ejecutarla, por parte del general español el marqués de Cevagrimaldi, por la del alemán el conde de Keningseg, y por la del inglés los caballeros Huwanton y Wescombe. Todo el afán de los catalanes era que se expresara en el convenio la condición de que se les mantendrían sus privilegios y libertades. Repetidas veces, a instancia suya, intentó Staremberg recabar esta condición de los representantes español e inglés, sin poder alcanzar de ellos más respuesta sino que no les correspondía otra cosa que ejecutar el artículo primero del tratado, reservándose lo demás a la conclusión de la paz general. Así, pues, acordóse, sin concesión alguna, y se firmó por todos el 22 de junio, el convenio en que se arreglaba la manera y tiempo en que habían de evacuar las tropas extranjeras el Principado169.

Pero los catalanes, a pesar de verse abandonados de todo el mundo, no se mostraban dispuestos a ceder de su rebelión. Visto lo cual por Staremberg, y previendo los funestos resultados de ella, renunció su cargo de virrey y capitán general de Cataluña, y resolvió partir también él mismo. En efecto, los catalanes, tenaces como siempre en sus rebeliones, determinaron no sujetarse a la obediencia del rey Católico, ni entregar a Barcelona, sino mantener viva la guerra. Y procediendo a formar en nombre de la Diputación su gobierno militar y político, nombraron generalísimo a don Antonio Villarroel; general de las tropas al conde de la Puebla; comandante de los voluntarios a don Rafael Nebot; director de la artillería a Juan Bautista Basset y Ramos, repartiendo así los demás cargos y empleos entre aquellos que más se habían señalado desde el principio en la revolución, y con más firmeza la habían sostenido. Y juntando fondos, y previniendo almacenes, y circulando despachos por el Principado, y contando con los voluntarios, y con los alemanes que se les adherían, y con la esperanza de encontrar todavía apoyo en el Imperio, declararon atrevidamente al son de timbales y clarines la guerra a las dos coronas de España y Francia.

Cuando se embarcó Staremberg, lo cual hubo de ejecutar mañosamente y como de oculto temiendo los efectos de la indignación de los catalanes, no llevó consigo todas las tropas como se prevenía en el tratado. Quedaban aún alemanes en Barcelona, Monjuich, Cardona y otros puntos, sin los que desertaban de sus filas, acaso con su consentimiento. Poco faltó para que el intrépido Nebot con un cuerpo de voluntarios se apoderara de Tarragona en el momento de evacuarla las tropas imperiales, y antes que la ocuparan las del rey Católico, y hubiéralo logrado a no haberse dado tanta prisa los ciudadanos a cerrarle las puertas, lo cual fue agradecido por el rey como un rasgo brillante de fidelidad. El duque de Pópoli se adelantó con las tropas hasta los campos de Barcelona, dejando bloqueada la ciudad por tierra, al mismo tiempo que lo hacían por mar seis galeras y tres navíos españoles. Publicóse a nombre del rey un perdón general y olvido de todo lo pasado para todos los que volvieran a su obediencia y se presentaran al duque de Pópoli para prestarle homenaje. Hiciéronlo los de la ciudad y llano de Vich, y de la misma capital lo habrían efectuado muchos a no impedírselo los rebeldes. Costóle caro a Manresa el haberse refugiado a ella gran número de éstos, pues mandó el general arrasar sus muros, quemar las casas de los que seguían a Nebot, y confiscarles los bienes.

El 29 de julio (1713) despachó el duque un mensajero a la Diputación de Barcelona con carta en que decía: que si la ciudad no le abría las puertas, sometiéndose a la obediencia de su rey y acogiéndose al perdón que generosamente le ofrecía, se vería obligado a tratarla con todo el rigor de la guerra, e indefectiblemente sería saqueada y arruinada. La respuesta de la Diputación fue: que la ciudad estaba determinada a todo; que no la intimidaban amenazas; que el duque de Pópoli podía tomar la resolución que quisiera, y que si atacaba la plaza, ella sabría defenderse. Ni bajó de punto la firmeza de los barceloneses porque vieran embarcarse en las naves del almirante Jennings los seis batallones alemanes que aún habían quedado en Hostalrich (19 de agosto). Quedabanse rezagados muchos austríacos, supónese que no sin anuencia de sus jefes, que no disimulaban su afición a los catalanes. El intrépido y terrible Nebot corría la tierra con sus miqueletes, y aunque contra él se destacó con un campo volante al no menos denodado y activo guerrillero don Feliciano de Bracamonte, que le destruyó en algunos encuentros, Nebot se rehacía en las montañas de Puigcerdá, tomando caballos a los eclesiásticos, caballeros y labradores, y recogiendo desertores y forajidos, con que volvía a reunir un cuerpo tan irregular como temible. Tan osados los voluntarios de fuera como los que estaban dentro de Barcelona, hervían las guerrillas en todo el Principado, y en villas, lugares y caminos no había sino estragos y desórdenes. Obligó esto al duque de Pópoli a emplear un extremado rigor, mandando incendiar las poblaciones en que los voluntarios se abrigaban, y condenando a muerte al paisano a quien se encontrara un arma cortante, aunque fuese un cuchillo. Todo era desolación y ruina, y habían vuelto en aquel desgraciado país los tiempos calamitosos de Felipe IV.170

Los de Barcelona, a pesar del bloqueo terrestre y marítimo, recibían de Mallorca y de Cerdeña socorros considerables de hombres y de vituallas (octubre y noviembre, 1713), y haciendo salidas impetuosas atacaban nuestros cuarteles y lograban introducir en la ciudad vacadas enteras y rebaños de carneros que les llevaban los de las montañas. Nuestras tropas derrotaban en Solsona y Cardona cuerpos de voluntarios, pero estos parecía que resucitaban multiplicados, y a veces tomaban represalias sangrientas. El rey don Felipe, conociendo la necesidad de vencer de una vez aquella tenaz rebelión, mandó que todas las tropas de Flandes y de Sicilia vinieran a Cataluña, y que se pusiera sitio formal a Barcelona. Mas como estuviese ya la estación adelantada, se determinó dejar el sitio para la primavera, formando entre tanto un cordón de tropas que estrechara la plaza, sin otro abrigo que las tiendas. Y como el duque de Pópoli diera orden a los soldados de no hacer fuego, mofabanse los de la ciudad diciendo que no tenían pólvora, y desde los muros los insultaban y escarnecían.

En este intermedio se había hecho y firmado el tratado particular de paz entre el rey don Felipe de España y la reina Ana Estuardo de Inglaterra (13 de julio, 1713), fundado sobre las bases de los demás tratados de Utrecht171. Pero había en éste un artículo que afectaba directamente a Cataluña y a los catalanes. La sustancia de este artículo era: «Por cuanto la reina de la Gran Bretaña insta para que a los naturales del Principado de Cataluña se les conceda el perdón, y la posesión y goce de sus privilegios y haciendas, no solo lo concede Su Majestad Católica, sino también que puedan gozar en adelante aquellos privilegios que gozan los habitadores de las dos Castillas.» Parecía, pues, por los términos de este artículo, que se concedía a los catalanes como una merced y un favor el gobierno y la Constitución de Castilla, cuando lo que en realidad envolvía la cláusula era la abolición de sus fueros y privilegios, que era la idea de Felipe V., y contra lo que ellos enérgicamente protestaban. Y ciertamente no era esto lo que habían ofrecido los plenipotenciarios de Inglaterra en Utrecht y el embajador Lexington en Madrid, sino intervenir y mediar por que les fueran mantenidos sus fueros y libertades. Y aún en el mismo tratado llamado de la Evacuación había un artículo, el 9.°, que decía: «Respecto de que los plenipotenciarios de la potencia que hace la evacuación insisten en obtener los privilegios de los catalanes, y habitadores de las islas de Mallorca e Ibiza, que por parte de la Francia se ha dejado para la conclusión de la paz, ofrece Su Majestad Británica interponer sus oficios para lo que conduzca a este fin.» Esta irregular conducta de la reina de Inglaterra, en cuyo auxilio y apoyo tanto habían confiado, tenía indignados a los catalanes, que no menos apegados a sus fueros que los aragoneses, peleaban hasta morir por conservarlos, con aquella decisión y aquella tenacidad que habían acreditado en todos tiempos; así como la resolución de Felipe era someter todos sus estados a unas mismas leyes, y hacer en Cataluña lo mismo que había hecho en Aragón.

Ardía la guerra en el Principado con todos los excesos, toda la crueldad, todos los estragos y todos los horrores de una lucha desesperada. Las tropas reales oprimían los pueblos con exacciones insoportables para mantenerse; los paisanos armados tomaban cuanto hallaban a mano en campos y en poblaciones. Unos y otros talaban e incendiaban; en los reencuentros se combatían con furia, y los prisioneros que mutuamente se hacían eran feroz e inhumanamente ahorcados o degollados. Todo era desdicha y desolación. En la Plana y en las montañas de Vich, en las partes de Manresa y Cervera, en Puigcerdá y en Solsona, orillas del mar y en las riberas del Segre, gruesas partidas de voluntarios daban harto que hacer a los generales del rey, y pusieron en grande aprieto a los dos más diestros capitanes en este género de guerra, Vallejo y Bracamonte. El duque de Pópoli iba estrechando la plaza de Barcelona, pero tenían los rebeldes porción de pequeñas y ligeras naves con que introducían socorros y víveres de Italia y de Mallorca, y fue menester armar una escuadra de cincuenta velas que cruzara el Mediterráneo, compuesta de navíos españoles, franceses e ingleses, y con los cuales se formó un cordón delante de Barcelona. El 4 de marzo (1714) enviaron los de la ciudad a decir al duque que darían tres millones de libras por los gastos del sitio, y dejarían las armas, con tal que se les conservaran sus privilegios. La proposición fue rechazada, y cuatro días después se dio principio al bombardeo de la ciudad, hasta que llegó un correo de Madrid con la orden de suspender el fuego, a causa de la negociación que se estaba tratando en Rastadt para las paces entre el emperador y el rey de Francia.

En peor situación que antes puso a Cataluña aquel tratado. Hízose creer a los catalanes que por él quedaba el emperador con título de rey y con la calidad de conde de Barcelona. Celebróse la nueva en la ciudad con salvas de artillería (23 de abril, 1714), y a nombre de la Diputación salió Sebastián Dalmáu, un mercader que había levantado a su costa el regimiento llamado de la Fe, a decir a los generales franceses que en virtud del Tratado debían cesar desde luego las hostilidades entre las tropas catalanas y francesas. Trabajo costó persuadir a los catalanes de que en aquella convención no se había hecho mención alguna de ellos, y así lo más que les ofrecían a nombre del rey Católico, si dejaban las armas, era un perdón general, dándoles de plazo para rendirse hasta el 8 de mayo. Y como ellos rechazaran el perdón diciendo que no le necesitaban, el 9 de mayo comenzó otra vez el bombardeo, y se construyeron baterías, y se atacó el convento de Capuchinos, y se abrieron en él trincheras, y se tomó por asalto, y fueron pasados a cuchillo todos sus defensores, y en las comarcas vecinas se hacía una guerra de estrago y de exterminio.

No se apretó por entonces más la plaza, porque así lo ordenó el rey don Felipe: el motivo de esta disposición era que Luis XIV., el mismo que en unión con la reina de Inglaterra había ofrecido interceder por los catalanes, so pretexto de que estos se habían excedido determinó enviar al monarca español su nieto veinte mil hombres mandados por el duque de Berwiek para ayudarle a someter a Barcelona, y Felipe quiso que se suspendiera el ataque de la ciudad hasta la llegada de estas fuerzas. En efecto, el 7 de julio llegó el de Berwiek con su ejército al campo de Barcelona: el de Pópoli entregó el mando al mariscal francés, según orden que tenía, y se vino a Madrid con el ministro de hacienda Orri, que allí se hallaba, a dar cuenta de todo al rey y a proveer lo que fuese necesario. La primera operación del de Berwiek fue deshacer una flotilla que venía de Mallorca con socorros para los barceloneses. Procedió después a atacar la ciudad (12 de julio) por la parte de Levante con gran sorpresa de los sitiados; y con esto, y con haber visto ahorcar en el campo a los que de resultas de una vigorosa salida quedaron prisioneros, la Diputación envió un emisario con cartas al comandante de los navíos, el cual las devolvió sin querer abrirlas. Lo mismo ejecutó el de Berwiek con otra que le pasó Villarroel, dando por toda respuesta, que con rebeldes que rehusaban acogerse a la clemencia de su rey, no se debía tener comunicación. Y perdida toda esperanza de sumisión y de acomodamiento, comenzaron el 24 a batir la muralla con horrible estruendo treinta cañones, y abriéronse brechas, y diéronse sangrientos asaltos, y hacíanse salidas que costaban combates mortíferos, y se continuaron por todo aquel mes y el siguiente todas las operaciones y todos los terribles accidentes de un sitio tan rudo y obstinado como era pertinaz y temeraria la defensa.

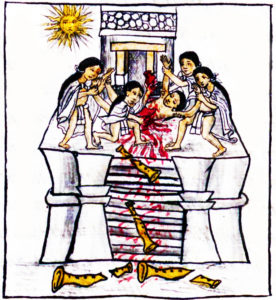

El 4 de septiembre hizo intimar el de Berwick la rendición a los sitiados, diciéndoles que de no hacerlo sufrirían los últimos rigores de la guerra, y sería arruinada la ciudad, y pasados a cuchillo hombres, mujeres y niños. Dos días dilataron los barceloneses la respuesta, al cabo de los cuales dijeron que los tres brazos habían determinado no admitir ni escuchar composición alguna, y que estaban todos resueltos a morir con las armas en la mano antes que rendirse: y dirigiéndose el enviado de la ciudad al caballero Dasfeldt que estaba en la brecha, le dijo: Retírese Vuecelencia. En vista de tan áspera y resuelta contestación, decidió el mariscal de Berwick acabar de una vez dando el asalto general (11 de septiembre, 1714). He aquí cómo describe un autor contemporáneo aquel terrible acontecimiento:

«Cincuenta compañías de granaderos empezaron la tremenda obra; por tres partes seguían cuarenta batallones, y seiscientos dragones desmontados; los franceses asaltaron el bastión de Levante que estaba en frente, los españoles por los lados de Santa Clara y Puerta Nueva: la defensa fue obstinada y feroz. Tenían armadas las brechas de artillería, cargadas de bala menuda que hizo gran estrago… Todos a un tiempo montaron la brecha, españoles y franceses; el valor con que lo ejecutaron no cabe en la ponderación. Más padecieron los franceses, porque atacaron lo más difícil: plantaron el estandarte del rey Felipe sus tropas en el baluarte de Santa Clara y Puerta Nueva; ya estaban los franceses dentro de la ciudad: pero entonces empezaba la guerra, porque habían hecho tantas retiradas los sitiados, que cada palmo de tierra costaba muchas vidas. La mayor dificultad era desencadenar las vigas y llenar los fosos, porque no tenían prontos los materiales, y de las troneras de las casas se impedía el trabajo. Todo se vencía a fuerza de sacrificada gente, que con el ardor de la pelea ya no daba cuartel, ni le pedían los catalanes, sufriendo intrépidamente la muerte. Fueron éstos rechazados hasta la plaza mayor; creían los sitiadores haber vencido, y empezaron a saquear desordenados. Aprovecháronse de esta ocasión los rebeldes, y los acometieron con tal fuerza, que les hicieron retirar hasta la brecha. Los hubieran echado de ella si los oficiales no hubieran resistido. Empezóse otra vez el combate más sangriento, porque estaban unos y otros rabiosos… Cargados los catalanes de esforzada muchedumbre de tropas, iban perdiendo terreno: los españoles cogieron la artillería que tenían plantada en las esquinas de las calles, y la dirigieron contra ellos. Esto los desalentó mucho, y ver que el duque de Berwick, que a todo estaba presente, mandó poner en la gran brecha artillería… Ocupado el baluarte de San Pedro por los españoles, convirtieron las piezas contra los rebeldes; otros los acababan divididos en partidas. Villarroel y el cabo de los conselleres de la ciudad juntaron los suyos, y acometieron a los franceses que se iban adelantando ordenados: ambos quedaron gravemente heridos. Pero en todas las partes de la ciudad se mantuvo la guerra doce continuas horas, porque el pueblo peleaba. No se ha visto en este siglo semejante sitio, más obstinado y cruel. Las mujeres se retiraron a los conventos. Vencida la plebe, la tenían los vencedores arrinconada; no se defendían ya, ni pedían cuartel; morían a manos del furor de los franceses. Prohibió este furor Berwick, porque algunos hombres principales que se habían retirado a la casa del magistrado de la ciudad pusieron bandera blanca. El duque mandó suspender las armas, manteniendo su lugar las tropas, y admitió el coloquio.

»En este tiempo salió una voz (se ignora de quién), que decía en tono imperioso: «Mata y quema.» Soltó el ímpetu de su ira el ejército, y manaron las calles sangre, hasta que con indignación la atajó el duque. Anocheció en esto, y se cubrió la ciudad de mayor horror… La noche fue de las más horribles que se pueden ponderar, ni es fácil describir tan diferentes modos con que se ejercitaba el furor y la rabia… Amaneció, y aunque la perfidia de los rebeldes irritaba la compasión, nunca la tuvo mayor hombre alguno, ni más paciencia Berwick. Dio seis horas más de tiempo; fenecidas, mandó quemar, prohibiendo el saqueo: la llama avisó en su último peligro a los rebeldes.

»Pusieron otra vez bandera blanca: mandóse suspender el incendio; vinieron los diputados de la ciudad a entregársela al rey sin pacto alguno: el duque ofreció sólo las vidas si le entregaban a Monjuich y a Cardona: ejecutóse luego. Dio orden el magistrado de rendir las dos fortalezas: a ocupar la de Cardona fue el conde de Montemar; y así en una misma hora se rindieron Barcelona, Cardona y Monjuich. Hasta aquí no había ofrecido más que las vidas Berwick; ahora ofreció las haciendas si luego disponían se entregase Mallorca; esto no estaba en las manos de los de Barcelona»172.

Apoderadas las tropas de la ciudad, fueron presos los principales cabezas de la rebelión, y llevados los unos al castillo de Alicante, los otros al de Segovia, al de Pamplona otros, y otros a otras prisiones173. Se nombró gobernador de Barcelona al marqués de Lede; se obligó a todos los ciudadanos a entregar las armas; se mandó bajo graves penas que los fugados se restituyeran a sus casas con el seguro del perdón, y se publicó un bando (2 de octubre), imponiendo pena de muerte a los catalanes que injuriasen a los castellanos, y a los castellanos que trataran mal a los catalanes. De allí a poco tiempo el duque de Berwick partió para venir a la corte (28 de octubre, 1714), donde fue recibido con general aplauso.

Así terminó en Cataluña después de trece años de sangrienta lucha la famosa guerra de sucesión, una de las más pertinaces y terribles que se registran en los anales de los pueblos. Costóles la pérdida de sus fueros, estableciéndose desde entonces en el Principado un gobierno en lo civil y económico acomodado en su mayor parte a las leyes de Castilla, lo cual dio margen a nuevos sucesos de que daremos cuenta después. La resistencia de Barcelona fue comparada a la de Sagunto y Numancia por los mismos escritores de aquel tiempo más declarados contra la rebelión. La suerte de Cataluña causó compasión, bien que compasión ya estéril, al rey y al pueblo inglés; y el emperador, por cuya causa había sufrido aquel país tantas calamidades, se lamentaba de las desgracias de sus pobres catalanes, como él los llamaba, y cuyo ilimitado amor a su persona reconocía. Quejábase amargamente, en carta que escribía al general Stanhope, de la imposibilidad en que se hallaba de socorrerlos, y de que quererlos amparar sería consumar su ruina.

(Lafuente, M., Historia general de España, desde los tiempos más remotos hasta nuestros días, Tomo VI, Parte III, Dominación de la Casa de Borbón, (Libros VI, VII y VIII) [Felipe V, Luis I, Fernando VI y Carlos III], Capítulo IX)