Causas que contribuyeron a preparar la rebelión.- Antiguo desafecto entre los catalanes y el primer ministro.- Conducta de unos y otros en las Cortes de 1626.- Reprodúcense los desabrimientos en 1632.- Carácter de los catalanes.- Idem del conde-duque.- Servicios mal correspondidos de aquellos en la guerra del Rosellón.- Proceder indiscreto del marqués de los Balbases concluida la guerra.- Alojamientos de las tropas.- Excesos de los soldados.- Quejas de los catalanes.- Son desoídas.- Primeros choques entre la tropa y los paisanos.- Indignación del pueblo contra el virrey conde de Santa Coloma -Graves desórdenes.- Irritación general contra la tropa y contra todos los castellanos.- Aliéntala el clero.- Medidas del virrey.- Órdenes de la corte.- Irrupción de segadores en Barcelona.- Pronunciase la rebelión.- El conde de Santa Coloma asesinado.- Estragos en la ciudad.- Extiéndese la rebelión por todo el Principado.- Guerra entre las tropas y el paisanaje.- El duque de Cardona, virrey de Cataluña.- Excomulga el obispo de Gerona algunos regimientos.- Efectos que produce la excomunión.- Escenas sangrientas en Perpiñán entre los habitantes y las tropas del rey.- Bombardeo y sumisión de la ciudad.- Providencias del de Cardona contra los jefes de las tropas.- Desapruébalas la corte, y muere el virrey de pesadumbre.- Comisión de los catalanes al rey.- Niégasele la audiencia.- Manifiesto de Cataluña.- Nombrase virrey al obispo de Barcelona.- Junta de ministros en Madrid.- Resuélvese hacer la guerra a los catalanes.- Nombrase general al marqués de los Vélez.- Prepáranse los catalanes a la resistencia.- El canónigo Claris.- Piden socorro a Francia.- Desaciertos del conde-duque de Olivares.- Empieza la guerra en el Rosellón.- Trabajos inútiles de la corte.- Juntase el ejército real en Zaragoza.- Pasa el Ebro.- Juramento del marqués de los Vélez en Tortosa.- Sujeta aquella comarca.- Defienden los catalanes el paso del Goll.- Son vencidos.- Toma el ejército real el Hospitalet.- General y tropas francesas en Tarragona.- Ataque, defensa y rendición de Cambrils.- Crueldad con los jefes rebeldes, desaprobada por todos.- Capitulación entre el general francés d’Espenan y el marqués de los Vélez.- Entrega de Tarragona.- Furor y desesperación de los barceloneses.- Excesos del populacho.- Escenas sangrientas en la ciudad.

Muy rara vez, si acaso alguna, se declara un país en rebelión abierta contra sus legítimos gobernantes sin que de más o menos antiguo hayan precedido de una parte o de otra, o de ambas mutuamente, desabrimientos, ofensas o agravios. Por eso es nuestra opinión que las más de las revoluciones se pueden prevenir con la prudencia, y que de casi todas y sus funestas consecuencias son responsables los que las provocan, o por lo menos no las evitan pudiendo.

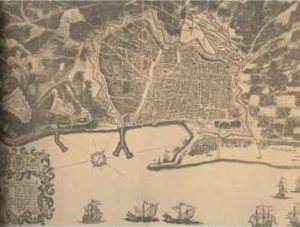

Que desde el año 1626, en que el rey Felipe IV celebró cortes de catalanes en Barcelona, existían graves disgustos y quejas entre el rey y los catalanes, y principalmente entre estos y su primer ministro el conde-duque de Olivares, cosa es que recordará fácilmente el que haya leído el capítulo primero de este libro. La conducta de aquellas cortes en la cuestión de subsidios; la manera como a su vez habían sido ellas tratadas por el conde-duque; la marcha repentina del monarca y de su corte de la capital del Principado, sin despedirse de nadie, ni dar parte a las cortes ni disolverlas; la salida de los diputados a su encuentro y sus sentidas quejas sin poder detener al rey; todo lo que en aquella sazón ocurrió entre unos y otros dejó en los ánimos honda raíz de disgustos y de prevenciones desfavorables entre los naturales del Principado y el ministro favorito de Felipe IV, a quien aquellos achacaban, no sin razón, toda la culpa de la aspereza y del desaire con que habían sido tratados. A este primer desabrimiento y a los que en lo sucesivo habían de seguirle contribuían, de una parte el genio altivo, independiente, vidrioso y levantisco que ha distinguido siempre a los catalanes, su carácter duro y poco sufridor de injurias, y su celo y amor proverbial a sus libertades y sus fueros; de otra el orgullo del conde-duque, su propensión a tratar a otros con insolencia y sin ningún miramiento, y a vengarse de los que no le acataban ni se le humillaban, acostumbrado como estaba a dominar al mismo soberano y a ser halagado por él. Con otro carácter y otra conducta hubiera podido todavía templarse la amargura de los ánimos; pero el de Olivares, que ni olvidaba agravios hechos a su persona, ni perdía ocasión de hacer sentir a los que una vez le ofendieran el peso de su indignación y de su resentimiento, no cesó de irritar contra ellos al rey, representándole que con sus audaces quejas y con su decantado amor al sostenimiento de sus privilegios, más que a su propia persona se proponían humillar la autoridad regia.

Quiso la mala fortuna que cuando en 1632 volvió el rey a Barcelona para dejar de lugarteniente al infante don Fernando, se renovara la antigua herida con ocasión de cierta desavenencia entre el conde-duque de Olivares y el almirante de Castilla sobre el modo de tratar a los catalanes, mostrándose naturalmente la nobleza y el pueblo en favor del almirante y en contra del favorito. Nada sufría éste menos que las ofensas hechas a su vanidad, así como tampoco nada incomodaba al pueblo catalán, varonil, laborioso y sobrio, tanto como la vanidad y el lujo del duque y aún de toda la licenciosa corte de Castilla. Algunos virreyes, gobernadores y consejeros, y entre ellos podemos contar al protonotario de Aragón don Jerónimo de Villanueva , para adular al de Olivares fomentaban su encono contra los naturales del Principado, tratábanlos con dureza y despego, despachaban con lentitud sus negocios y los llevaban como a remolque, con lo cual se convertía en pronunciado desacuerdo y reojo la no mucha simpatía con que se habían mirado siempre catalanes y castellanos. Resistíanse ya en Cataluña las órdenes de la corte, y para hacérselas ejecutar era menester usar de la fuerza, y ocasión hubo en que se temió que por las calles de Barcelona corriera la sangre.

Con todo eso, cuando los franceses invadieron el Rosellón, guiados los catalanes del amor a la patria, y como dando al olvido antiguos agravios, hicieron espontáneamente aquellos heroicos esfuerzos y sacrificios que en otro lugar hemos apuntado. Ellos levantaron instantáneamente un cuerpo de ejército de más de doce mil hombres costeados por el país, con armas, equipo, municiones, artillería, carros y bueyes, y todo el tren de guerra, cubriendo con nuevas levas las bajas para tener siempre en pie un ejército. La diputación y la ciudad de Barcelona, los conselleres, la nobleza, la lonja de mercaderes, los colegios y cofradías de oficios y artesanos, y a imitación de la capital las demás ciudades y villas, todos compitieron y rivalizaron en celo patriótico y en mostrar fidelidad por el servicio del rey. El ardor y la decisión con que trabajaron y pelearon en aquella guerra lo hemos visto también en el anterior capítulo. A ellos se debió la famosa derrota de los franceses, la recuperación del castillo de Salces y la salvación de Cataluña. El agradecimiento que les mostró la corte de Madrid se ve por las ásperas e inconsideradas órdenes que al virrey conde de Santa Coloma trasmitía el ministro Olivares. «Si se puede salir bien de la empresa (le decía entre otras cosas) sin violar los privilegios de la provincia, deben respetarse; pero si de observarlos se ha de retardar una hora sola el servicio del rey, el que se empeña en sostenerlos se declara enemigo de Dios, de su rey, de su sangre y de su patria. No sufra V. E. que haya un sólo hombre en la provincia capaz de trabajar que no vaya al campo, ni ninguna mujer que no sirva para llevar sobre sus hombros paja, heno, y todo lo necesario para la caballería y ejército. En esto consiste la salud de todos. No es tiempo de rogar, sino de mandar y hacerse obedecer. Los catalanes son naturalmente ligeros; unas veces quieren y otras no quieren. Hágales entender V. E. que la salud del pueblo y del ejército debe preferirse a todas las leyes y privilegios. Pondrá V. E. el mayor cuidado en que la tropa esté bien alojada, y que tenga buenas camas; y si no las hay, no debe repararse en tomarlas de la gente más principal de la provincia, porque vale más que ellos duerman en el suelo que no que los soldados padezcan. Si faltan gastadores para los trabajos del sitio, y los paisanos no quieren ir a trabajar, obliguelos V. E. por la fuerza llevándolos atados siendo necesario. No se debe disimular la menor falta, por más que griten contra V. E., aunque quieran apedrearle. Se debe obligar a todo el mundo. Consiento que se me impute a mí todo lo que se haga en esto, con tal que nuestras armas queden con honor, y no seamos despreciados de los franceses».

Y el rey le decía: «La provincia no puede cumplir peor de lo que lo hace respecto de los auxilios que debe dar. Esta falta nace de la impunidad. Si se hubiera castigado de muerte a algunos prófugos de la provincia, no habría llegado a tanto la deserción. En el caso que halléis en los funcionarios resistencia o tibieza en ejecutar mis órdenes, es mi intención que procedáis contra los que no os ayuden en una ocasión en que se trata de mi mayor servicio… Haced prender, si os parece, algunos de esos funcionarios, quitadles la administración de los caudales públicos, que se emplearán en las necesidades del ejército y confiscadles los bienes a dos o tres de los más culpables, a fin de aterrorizar la provincia. Bueno será que haya algún castigo ejemplar.»

Prueba dieron en esto, así el soberano como el ministro, de no conocer la índole de aquellos hombres. Pero aún anduvo más desacertado el general marqués de los Balbases, cuando terminada la campaña del Rosellón y retiradas las tropas a invernar a Cataluña, dispuso que se alojaran en la provincia; y no contento con esta violación de sus privilegios, juntó los principales cabos, y entre otras instrucciones que les dio les dijo: «que la cosa se había de disponer de manera que los soldados fuesen superiores y más fuertes que los habitantes de los pueblos donde estuviesen, y que no se apartasen mucho de los cuarteles para poderse dar la mano en cualquier acontecimiento.» Con esto, y con faltar las pagas a las tropas, como de ordinario acontecía, entregáronse los soldados a tomar por fuerza lo que necesitaban, como estaban acostumbrados a hacerlo en Italia y en Flandes. Las quejas de los paisanos eran oídas con indiferencia por el capitán general, que como extranjero y habituado a tratar con los flamencos, ni conocía la diferencia ni sabía hacer la distinción de los unos y de los otros. Los catalanes, a quienes no intimidaban los soldados, y que no sin razón se tenían por tan valerosos como ellos, proveían por sí mismos al remedio y solían castigar por su mano la insolencia de la soldadesca. En rigor unos y otros tenían razón: los soldados sin pagas no hallaban otro medio que mantenerse a costa de sus patrones, si no habían de perecer de miseria, y los patrones, no protegidos por las autoridades, defendían su hacienda y vengaban los atrevimientos de los alojados. El marqués de los Balbases no encontró otra manera de evitar estos recíprocos insultos, y el rey a propuesta suya la aprobó, que ordenar que cada pueblo sirviera con el socorro ordinario a las tropas de su alojamiento, señalando lo que se había de dar a los oficiales y soldados, con todo lo demás perteneciente al servicio. En vano la diputación y las universidades representaron con decoro y con firmeza que ni las costumbres ni la pobreza del pueblo permitían que aquellas órdenes se ejecutasen. La respuesta de Espínola fue que la carga así repartida era ligera; que no se hacía sino variar el nombre, llamando contribución a lo que antes era servicio voluntario; que para eso gozaban de seguridad los labradores y artesanos en los campos y talleres; y que por último esta era la voluntad del soberano, y era preciso obedecer.

La respuesta del marqués exacerbó la ira de los naturales, al mismo tiempo que aumentó la insolencia de los soldados. Aquellos reclamaban sus privilegios, se indignaban de ver pagados sus servicios con insoportables vejaciones, y se mostraban resueltos a todo antes que consentir en ser tratados con tal ignominia. Estos robaban frutos y ganados, saqueaban las casas, insultaban a los patrones, y atentaban al honor de las familias, aunque a veces pagaban estos excesos con la vida. Cataluña era teatro de execrables escándalos, y la desesperación se apoderaba de todos. En tal estado dejó el mando del ejército el marqués de los Balbases para venir a Madrid. Quedaba el virrey don Dalmau de Queralt, conde de Santa Coloma, que como natural del país, se creyó que aplacaría más fácilmente los ánimos. Pero no era el de Santa Coloma hombre de luces ni de gobierno para circunstancias tan difíciles. Temiendo a la tropa y queriendo granjearse su estimación, se hizo odioso al pueblo, que le acusaba de desnaturalizado y mal catalán. Creyendo remediar parte del mal, prohibió llevar las acusaciones a los tribunales, que estaban ya atestados de causas, y que estas pasasen por manos de los abogados, y lo que hizo fue acabar de irritar a los naturales, que viéndose desprovistos de este medio de defensa, hicieron resonar de una a otra extremidad del Principado el grito de su indignación. Declamábase ya hasta en los púlpitos contra las demasías de los soldados. Frecuentemente se cometían asesinatos de soldados y paisanos en los mismos alojamientos. Don Antonio Fluviá fue quemado dentro de su propio castillo por algunos del tercio de la caballería napolitana. Este hecho encendió los ánimos hasta un punto indecible. Un alguacil real llamado Monredon, que fue enviado al pueblo de Santa Coloma de Farnes, donde se suponía haberse cometido un desacato contra la tropa, comenzó por alojar en él el tercio de don Leonardo Moles, y por prorrumpir en fieros y amenazas. Intimidados los habitantes, abandonaron muchos sus casas, y se refugiaron a la iglesia. Monredon mandó poner fuego a las casas abandonadas, y a un vecino que se opuso a tan bárbaro mandamiento le disparó un pistoletazo. Trabóse con esto una sangrienta pelea, y el alguacil viéndose en peligro se acogió a una casa con ánimo de hacerse fuerte; siguiéronle los habitantes arrebatados de furor, prendieron fuego a la casa, y le abrasaron vivo dentro de ella.- Dos días después, como corriese la voz de que la vanguardia de los napolitanos quemaba la iglesia de Riu de Arens, donde los de la comarca habían depositado sus mejores alhajas, lanzáronse los moradores como fieras sobre más de trescientos soldados, e hirieron a muchos arrollándolos a todos. Don Leonardo Moles reunió todo su tercio, y entregó al saco y a las llamas la población; la desenfrenada soldadesca robó los ornamentos y vasos del templo, arrojó al suelo las sagradas formas, y cometió todo género de profanaciones. Con esto, rebosando de ira los paisanos, y llamando a los soldados impíos, herejes, y ateos, embistiéronlos con tal furia, que el mismo coronel tuvo que apresurarse a ganar la costa con su tercio para librarse de las garras de la plebe. Escenas semejantes ocurrían cada día en los pueblos del Principado, y todo anunciaba una conflagración general.

Santa Coloma daba conocimiento a la corte de todos estos desmanes y turbaciones, y proponía para evitar una rebelión sangrienta uno de dos medios; o relevar a los habitantes de la carga de los alojamientos y contribuciones, que tan mal toleraban, como contrarias una y otra a sus fueros y costumbres, o aumentar el ejército del Principado de modo que pudiera dominar y sujetar el pueblo. Sospechoso le pareció a la corte este segundo remedio, como evidentemente imposible, y a ello contribuía con sus sugestiones el marqués de los Balbases, que estaba al lado del conde-duque. La conducta del primer ministro era la peor posible para mejorar aquel estado de cosas, por que se reducía a entretener al virrey con respuestas generales, ambiguas o vagas, y a prevenirle que castigara sin consideración a los delincuentes. La del virrey fue aún más desacordada. Habiéndosele presentado dos conselleres de la ciudad, y además don Francisco de Tamarit como diputado de la nobleza, a exponerle los agravios que los habitantes del Principado padecían y a pedirle el remedio, a fin de que no sobreviniese una convulsión general, creyó Santa Coloma dar un golpe maestro y acreditar su energía reduciendo a prisión al diputado Tamarit y a los dos magistrados, y dando disposiciones para que por los jueces apostólicos se procediera del mismo modo contra el diputado eclesiástico don Pablo Claris, canónigo de Urgel. Él se persuadió de que con esto se llenaría el pueblo de terror y espanto; la corte aplaudió aquel rasgo de energía, y muchos daban ya por muertas las libertades catalanas.

Pero el efecto de estas providencias fue inflamar los ánimos de toda la provincia y enconar el odio con que ya miraban al virrey, a quien hacían autor de todas las violencias. Por otra parte ya no era posible contener las riñas, los choques, las peleas entre el paisanaje y la tropa; cualquier movimiento de los soldados se interpretaba que era dirigido contra la seguridad de algún pueblo; los habitantes los esperaban armados en las gargantas de los montes, y no podían moverse de un punto a otro sino en gruesas partidas: ¡porque desdichado del que encontraran descarriado y solo! A veces los agasajaban en las casas, y cuando estaban más descuidados les clavaban el puñal en el corazón. Mirábanse con odio mortal: por todas partes andaban cuadrillas de forajidos; las autoridades no tenían ya fuerza para contenerlos: aquel estado era insoportable, y no había quien no presintiera un estallido general: faltaba sólo una ocasión, y no tardó esta en presentarse.

Acostumbraban a bajar todos los años de las montañas a Barcelona por el mes de junio multitud de segadores en cuadrillas, gente por lo común soez, disoluta y viciosa, temible en los pueblos en que entraba. Habían adelantado algunos este año su venida, que solía ser comúnmente la víspera del Corpus. El virrey hizo presente a la ciudad que no convendría la aglomeración de tales gentes en tales circunstancias; pero los conselleres, que miraban las cosas de muy otra manera y tenían propósitos muy contrarios a los del virrey, contestaronle que cerrar las puertas a aquellos hombres rústicos y sencillos, sería exponer la ciudad a mayor inquietud y turbación, porque era mostrar una desconfianza que ofendería al pueblo. El virrey no se atrevió a insistir. Entraron pues, y se juntaron en Barcelona la mañana del día del Corpus (7 de junio, 1640) de dos a tres mil segadores, muchos de ellos ocultamente armados, que formando primeramente corrillos, discurriendo luego en grupos por calles y plazas, hablando sin disimulo del gobierno del virrey, de la prisión de los diputados y conselleres, y de los excesos de los soldados, y mirando con cierta mofa a los castellanos que encontraban, daban bien a entender lo dispuestos que iban a mover tumulto. Cuando así están preparados los ánimos, una pequeña chispa basta para encender un voraz fuego. Así acontece siempre, y así aconteció ahora. Un segador, hombre facineroso, que se había escapado de manos de la justicia, fue visto por un criado de Monredon y reconocido como uno de los asesinos de su amo; quiso éste prenderle; y armóse entre los dos una refriega de que resultó herido el segador. Acudieron los otros en su auxilio; un tiro disparado al aire por la guardia del palacio del virrey con objeto de dispersar el grupo, fue la señal del combate. A los gritos de ¡venganza! ¡libertad! ¡viva la fe! ¡viva el rey! ¡muera el mal gobierno de Felipe! aquellos hombres desalmados se entregaron como fieras a todo género de excesos, hiriendo y matando a cuantos castellanos encontraban, y eran castellanos para ellos todos los que no eran catalanes. La milicia que la ciudad había armado ayudaba más que contenía a los tumultuados. La casa del virrey se vio pronto cercada por aquella gente feroz, provista de haces de leña, y resuelta al parecer a incendiarla.

Los conselleres y diputados, que sólo en apariencia y delante del conde veían con pesar el movimiento aconsejábanle que salvara su persona en alguna de las galeras genovesas que se hallaban surtas en el muelle. Santa Coloma, después de alguna vacilación, y cuando se convenció de que no alcanzaba ya su autoridad a sosegar el pueblo, ni era obedecida, resolvió seguir el consejo de los magistrados, y se dirigió a pie con su hijo hacia las galeras, en tanto que en la ciudad sólo se oían alaridos y ruido de armas, que unas casas eran devoradas por el fuego, otras eran un campo de batalla entre segadores, vecinos y soldados, se arrancaba a los desgraciados castellanos de los monasterios y templos en que habían buscado asilo y se los apuñalaba y arrastraba por las calles, cortando a algunos las cabezas y otras partes del cuerpo y jugando con ellas con horrible ludibrio.

El infeliz Santa Coloma llegó hasta la orilla del mar; su hijo logró ganar una de las galeras, mas como éstas sufrieran un vivo fuego que ya desde la ciudad les hacían, apresuráronse a alejarse del puerto dejando al virrey en tierra. Lanzó el conde una mirada de dolor y desconsuelo a su querido hijo, derramó algunas lágrimas, y se encaminó a las peñas de San Beltrán, camino de Monjuich. La pena, la congoja, el calor y el aturdimiento abatieron su ánimo, y cayó en el suelo como desmayado. Halláronle en tal estado algunos de los que le andaban buscando y persiguiendo, asestáronle cinco puñaladas en el pecho, y le quitaron la vida. Así murió el infeliz don Dalmau de Queralt, conde de Santa Coloma. Las casas de los ministros reales fueron todas saqueadas, y asesinados todos los criados del marqués de Villafranca, general de las galeras, que hacía pocos días había salido del puerto. Merece mencionarse un suceso ocurrido en el saqueo de esta casa, que a la par que ridículo y chistoso, da la pauta de lo que era aquella gente ignorante y agreste. Entre las alhajas del marqués había un reloj que tenía encima la figura de un mono, el cual al compás de las ruedas doblaba las manos y volvía los ojos. Aquellos hombres groseros dieron un grito de regocijo publicando que habían cogido al diablo en casa del marqués. Paseáronle alborozados por las calles en la punta de una lanza: ¡desgraciado del que se hubiera reído de aquella grotesca procesión! y por la tarde le llevaron a la Inquisición, donde le dejaron muy contentos con la promesa que les hicieron los inquisidores de informarse del caso y castigarlo como era justo. Aquella ridícula ceremonia entretuvo buen rato al pueblo, y le libró de algunas más atrocidades que hubieran cometido. Escusado es decir que uno de los primeros actos de los tumultuados fue sacar de las cárceles al diputado Tamarit y a los magistrados presos por el virrey, aclamándolos con frenéticos aplausos. Tres días duraron aquellas escenas de estrago y de muerte. Los conselleres ofrecieron por pregón el premio de seis mil escudos al que descubriera al asesino o asesinos de Santa Coloma; mas ni se pudo averiguar, ni aún hubo quien quisiera o se atreviera a dar indicio alguno. Fugados, escondidos o asesinados todos los ministros reales, y sin autoridad que gobernara el pueblo, sacaron del convento de San Francisco al beguér y le invistieron de la jurisdicción, en cuya virtud se presentó en las casas de la ciudad con la vara alta en señal de mando.

Difundida por el Principado la noticia de los sucesos de Barcelona, todas las ciudades se apresuraron a imitar tan funesto ejemplo, especialmente aquellas en que había tropas alojadas, teniéndose por mejores patricios los más prontos y los más audaces en cometer tropelías de aquel género. En Gerona, en Balaguer, en Lérida, en todas partes eran los castellanos perseguidos y asaltados. El gobernador de Tortosa, don Luis de Monsuar, baile general del Principado, que intentó hacerse fuerte en el castillo con la gente que mandaba, bisoña toda ella, no pudo lograrlo, porque el pueblo se echó sobre aquellos soldados que aún estaban sin armas, y se apoderó de la fortaleza, haciendo pedazos al veedor don Pedro de Velasco. El cabildo y los párrocos, para aplacar el tumulto, sacaron en procesión el Santísimo Sacramento. Los perseguidos se asían a las varas del palio, o se cobijaban bajo las vestiduras sacerdotales, y así pudo salvarse Monsuar, principal objeto del furor de los amotinados.

Los tercios alojados en los pueblos del Ampurdán y la Selva se insolentaron a su vez y cometieron los mayores excesos con el paisanaje. No se acobardaban tampoco los paisanos, a tal punto que don Juan de Arce que mandaba uno de los tercios, se vio apurado para defenderse de un grupo de tres mil que le acometieron en un convento cerca de Olot donde se había refugiado. Incorporado después con otros tercios y formando ya un cuerpo de cuatro mil hombres, llegó de noche con ellos hasta las puertas de Gerona, donde no se atrevió a entrar, y tomó el camino de Blanes. Los paisanos esperaban a las tropas emboscados en los caminos, y las asaltaban cuando iban más desprevenidas. Así destrozaron la caballería que mandaba don Fernando de Cheriños. La que comandaba el italiano Filangieri se salvó entrándose de noche en el reino de Aragón. Los coroneles Moles y Arce, que con sus tercios se acercaron al Rosellón para estar más seguros, permitieron a sus soldados saquear los pueblos por donde pasaban, y vengábanse de los ultrajes que habían recibido consintiendo o disimulando que su gente apuñalara o ahorcara los paisanos que cogía. Con esto las armas del rey acababan de hacerse odiosas, y la irritación del paisanaje no conocía ya medida.

Cuando los sucesos de Barcelona se supieron en la corte (12 de junio), no hubo quien desconociera su gravedad y trascendencia. Sin embargo respecto al remedio sucedió lo que siempre: unos opinaban por el perdón y la indulgencia con los sediciosos si se arrepentían, otros optaban por la severidad, el rigor y los castigos fuertes, y los ministros del rey eran los que más vacilaban. Por de contado se desestimó la embajada que los catalanes enviaron por medio de un religioso carmelita, varón respetable por su virtud y su ciencia, Fray Bernardino Manlleu, exponiendo las quejas del Principado, pidiendo que se le aliviara de la manutención y alojamiento de las tropas, y ofreciendo que los catalanes defenderían por sí solos su provincia sin necesidad de tropas asalariadas que podrían emplearse con utilidad en otras partes y en otros servicios. Esta propuesta fue desechada, suponiendo que envolvía la idea y el propósito de quedar del todo libres y resistir impunemente los mandamientos reales.

No fue desacertada providencia la de nombrar virrey de Cataluña al duque de Cardona don Enrique de Aragón, que sobre ser hombre de respeto por su linaje y por sus prendas, era natural del país y había sido ya antes virrey: así su elección no fue desagradable a los catalanes, y esto ya en situación tan crítica y en circunstancias tan espinosas. Propúsose el de Cardona tranquilizar primeramente la capital, suponiendo que las ciudades y villas seguirían su bueno como habían seguido su mal ejemplo. Engañóse en esto el nuevo virrey; porque sucedió que en las poblaciones subalternas los curas y frailes desde los púlpitos en acalorados sermones y so pretexto de celo por la religión y por la gloria de Dios, no cesaban de instigar y excitar al pueblo a que no permitiera la violación de sus fueros y libertades, convirtiendo así la cátedra del Espíritu Santo en tribuna de revolución. Agregóse a esto que el obispo de Gerona, indignado de los escándalos cometidos por los soldados de los tercios de Arce y Moles, excomulgó aquellos regimientos tratándolos como herejes. Hecha así la causa popular causa de religión, ya no sólo la gente inquieta y revoltosa sino hasta la más pacífica y menos acalorada se creyó en el caso de vengar en las tropas reales la religión ultrajada; a tal punto que levantaron pendones negros en señal de tristeza, llevando en ellos pintada la imagen del Crucificado, con inscripciones y alegorías alusivas a los sucesos y a la situación de Cataluña.

No fueron mejor acogidas en Perpiñán las tropas que en medio de mil trabajos y peligros lograron pasar al Rosellón con objeto de emprender allí la segunda campaña contra los franceses. Negóse la ciudad a darles ni alojamientos ni cuarteles, alegando sus privilegios y fueros. Inútiles fueron, primero las razones y después las amenazas del general marqués de Xeli y del gobernador del castillo don Martín de los Arcos. Obstinados los habitantes, cerraronles las puertas y se presentaron a resistirles en el caso de ser acometidos. Desesperada la tropa, asaltó la puerta llamada del Campo; los ciudadanos acudieron a las armas y se trabó una sangrienta pelea, que la oscuridad de la noche hizo más horrible; el general mandó hacer fuego a la artillería del castillo, y en poco tiempo una tercera parte de la ciudad quedó derruida al fuego de la bala rasa y bajo el peso de multitud de bombas; los soldados penetraron en el pueblo, y entre otros des manes saquearon más de mil y quinientas casas. Intimidados los naturales acordaron implorar la clemencia del general, haciendo al obispo subir al castillo, vestido de pontifical, llevando la sagrada custodia en la mano, y acompañado de todo el clero. Salióle a recibir el general con sus oficiales, y oídas las razones del prelado prometióle usar de misericordia con el pueblo. Mas como quiera que los soldados, orgullosos de su triunfo y apoderados de la ciudad, sin tener en cuenta la palabra y el compromiso de su jefe, comenzaran por insultar, escarnecer y atropellar a los ciudadanos, llegando su provocación hasta plantar horcas en las calles, sin permitirles siquiera el desahogo de la queja, muchos huyeron de la población a la montaña con sus familias, abandonando sus casas, talleres, obradores, tiendas y campos, en términos que la tropa sintió muy pronto la falta de todo lo necesario para la vida. Diose entonces a saquear las aldeas y casas de campo, y los habitantes tuvieron que huir con sus hijos y mujeres a los montes, andando muchos de ellos errantes por entre bosques y breñas.

Con noticia de estos sucesos y de esta desolación el duque de Cardona, restablecido algún tanto el sosiego en la capital del Principado, partió para Perpiñán acompañado de un diputado y de un conseller, resuelto a castigar severamente a los autores de tales excesos. De no llevar ánimo de proceder con blandura dio pruebas el de Cardona llevando a la cárcel de los malhechores a los coroneles Moles y Arce, con muchos otros oficiales, en tanto que tomaba los informes correspondientes. Sin embargo en el parte que dio al rey indicaba que con este acto de intimidación y con un leve castigo creía que se iría restableciendo el respeto a la autoridad real, y recobrándose el sosiego en aquellas perturbadas provincias. Pero esta indicación, aunque fundada en los excesos que de las informaciones resultaban, no gustó a la corte ni menos al conde-duque de Olivares, que en su cólera contra los catalanes y en su deseo de venganza, creyendo por otra parte tenerlos ya humillados, no quería oír ni sufrir la idea de castigar a los que los oprimían; y así le escribió de orden del rey que no procediese contra los presos, y que no los castigara en manera alguna sin consultará la junta que se mandó formaren Aragón para entender en estos negocios. Esta respuesta, que equivalía a una desaprobación de la conducta del virrey, apesadumbró tanto al de Cardona que apoderándose de él una calentura le llevó en pocos días al sepulcro. Con su vida se acabó también el freno que contenía a los catalanes, y por todas partes se reprodujeron las inquietudes y los disturbios; causado todo por el orgullo de un ministro vengativo y desatentado. De todo culpaban, y no sin razón, los catalanes al conde-duque, que de tal manera dominaba al rey, que ni oía sino por sus oídos, ni veía sino por sus ojos, ni sabía sino lo que él quería que supiese. Una comisión respetable de la ciudad de Barcelona y de los tres estamentos del Principado que se dirigió a Madrid a implorar la clemencia real, fue mandada detener por el ministro en Alcalá de Henares. Escribieron a los otros ministros, al príncipe, a la reina, a cuantos podían hacer llegar sus clamores al monarca. Pretendíase de parte del rey, o más bien del conde-duque, que buscaran la intercesión del papa y de otros príncipes, y se exigía de ellos otras humillaciones, incompatibles con el carácter catalán. Por último, viendo los catalanes que no lograban hacer oír su voz por los medios que habían empleado, publicaron un escrito titulado: Proclamación católica , en que se expresaban los graves motivos de su resentimiento y de sus quejas, los agravios que había recibido el Principado, y que habían dado ocasión a aquellos levantamientos y turbaciones, acusando al conde-duque y al protonotario de Aragón como los autores de su ruina, cargos que estos dos personajes se esforzaron por desvanecer, pero sin que lograran llevar a los ánimos el convencimiento.

Ocurrencia fue de las más desventuradas que ha podido concebir un gobierno nombrar virrey de Cataluña en tal situación en reemplazo del duque de Cardona a un prelado de la Iglesia, hombre docto, sí, templado y pacífico, pero anciano ya, y falto de resolución y energía, excelente para llenar sus deberes apostólicos, pero inútil para un cargo civil tan difícil en aquel país y en aquellas circunstancias, que tal era el obispo de Barcelona don García Gil Manrique. El gobierno creía que el obispo con su autoridad templaría un poco la furia de los catalanes; los catalanes que querían la paz conocieron que era imposible que la restableciera un hombre falto de nervio por su edad y su carácter para castigar a los revoltosos, y los revoltosos comprendieron que no era hombre que pudiera irles a la mano; hiciéronse con esto más audaces, pusieronlo todo en confusión, apoderóse el terror de los jueces y magistrados, todo era violencia y no había quien se atreviera a administrar justicia.

Admitidos al fin y recibidos en audiencia los comisionados representantes del Principado para quitarles este motivo de queja, expusieron y pidieron de palabra lo que tantas veces por escrito habían expuesto y pedido. El ministro les respondió, que el rey estaba dispuesto a recibirlos con la benignidad de un padre siempre que ellos dieran pruebas de arrepentimiento. Cuando esto decía el favorito, resuelto estaba ya a emplear la fuerza contra Cataluña y a llevar allá la guerra. Mas para cohonestar esta resolución reunió una junta de ministros, consejeros y magistrados, de las que él acostumbraba, aparentemente en son de consulta, pero en realidad preparado todo de manera que no pudiera menos de acordarse lo que él tenía pensado. Así pudo comprenderse desde luego por un papel que hizo leer al protonotario, titulado: Justificación real y descargo de la conciencia del rey. Así fue que aunque no faltó quien con razones de gran peso abogara por la templanza y contra el sistema de la guerra, como el conde de Oñate don Íñigo Vélez de Guevara, hombre de muchas luces y experiencia , hallaron más eco en la junta las palabras del cardenal don Gaspar de Borja, presidente del consejo de Aragón, no muy adecuadas por cierto a la mansedumbre que debía esperarse de su alta y sagrada dignidad, puesto que entre otras cosas decía: Así como el incendio no se puede apagar sino con mucha agua, el fuego de la infidelidad y de la rebelión no se puede extinguir sino con ríos de sangre. El ministro apoyó el discurso del cardenal presidente, y la guerra quedó acordada en la junta, resolviéndose que debía partir allá el rey so pretexto de celebrar cortes generales a la corona de Aragón, pero llevando delante para hacerse obedecer un ejército numeroso, compuesto de todas las tropas y de todas las armas que había diseminadas en todas las provincias de la península.

Tomado por la junta este peligroso acuerdo, tratóse del nombramiento de general en jefe y desechados unos por los inconvenientes personales, otros por envidia del conde-duque, recayó la elección en el marqués de los Vélez don Pedro Fajardo, hombre de mejor deseo y de más confianza en sí mismo, que de aptitud y de experiencia para el caso. Dieronsele entre otros títulos, para que fuera más condecorado, el de virrey de Aragón, capitán general del ejército y general del mar de Flandes. Se mandó que todas las galeras se acercaran a la costa de Cataluña, se señaló a Zaragoza por plaza de armas del ejército de tierra, y se hizo llamamiento a todas las tropas de Castilla, de Galicia, de Portugal, de Andalucía, de Aragón y de Mallorca.

Mas no habían estado entretanto ociosos los catalanes. Viéndose amenazados de guerra, se prepararon a resistirla. Barcelona se proveyó de armas y municiones, y armó compañías a presencia del obispo virrey, y la diputación convocó a cortes a los prelados, grandes, magistrados y barones del principado para tratar de los medios de defensa. Juntáronse pues, y se pasaron días en pronunciar los acalorados discursos que en casos tales inspiran siempre la ira y la desesperación. Con mucha dignidad y mesura, con gran elocuencia, y con copia de robustas razones habló en favor de la paz el obispo de Urgel. Mas como en tales asambleas es por lo común mejor escuchado el que habla con más calor y halaga más las pasiones populares, hízoles más sensación el vehemente discurso que alentándolos a la guerra pronunció después el canónigo de aquella misma iglesia don Pablo Claris, enemigo del obispo, ambicioso, turbulento, fanático por la libertad, y el mismo que antes había sido preso por el conde de Santa Coloma y libertado después por el pueblo. Todos pues se adhirieron con aplauso a la opinión del canónigo Claris, y se resolvió la resistencia armada. En su virtud se señalaron las plazas de armas, se hicieron alistamientos, se nombraron oficiales, se invocó el auxilio de los aragoneses como sus naturales hermanos, y lo que fue peor, y aún atendida su desesperación no se podrá nunca disculpar, entablaron negociaciones para obtener la protección y el amparo del rey de Francia, que era lo que con mucha previsión había pronosticado en la junta de Madrid el conde de Oñate.

Grandemente le vino a Richelieu, que a la sazón se hallaba en Amiens, y no desaprovechó la buena ocasión que se le presentaba de vengarse del monarca español, segregándole una de las más importantes provincias. Recibió con mucho agasajo al enviado de Cataluña, Francisco Vilaplana, y sin entrar en los pormenores y circunstancias de la manera como el astuto cardenal supo continuar estas negociaciones con el monarca francés y con los embajadores catalanes, y del modo como disculpaba que el soberano de una gran nación se declarara protector de los rebeldes y sediciosos de otra, baste decir que dieron por resultado el ofrecimiento por parte del rey cristianísimo, de dos mil caballos y seis mil infantes pagados por la generalidad de Cataluña, con los oficiales y cabos que le pidiesen, mediante tres personas por cada uno de los tres brazos que Cataluña le daría en rehenes, y no pudiendo los catalanes hacer paces con su rey sin la intervención y el consentimiento del de Francia.

De este estado de cosas ya no podían augurarse sino calamidades para España. El conde-duque de Olivares las hizo mayores, mostrándose tan desacertado en el uso y empleo de la fuerza como lo había estado en el de la política. Diose orden a todos los capitanes y gobernadores de las plazas para que estuviesen prontos a obrar. El marqués de los Vélez escribió desde Zaragoza a la ciudad de Barcelona, manifestando su grande amor a los catalanes, y diciendo que su ejército iría sólo a restablecer la paz y la justicia de que tenían privado al país los sediciosos, que no molestaría ni hostilizaría a los habitantes leales, ni castigaría sino a los rebeldes. La diputación le contestó que estaba resuelta a no admitirle ni con ejército ni sin él. Mucho alentó sin embargo al de los Vélez y a los castellanos la entrada de las tropas en Tortosa por industria y arte de don Luis de Monsuar, gobernador que había sido de la plaza, y cuya recuperación había negociado con los naturales, entre los cuales tenía parientes y amigos. La posesión de esta plaza facilitaba el paso del Ebro al ejército del rey. Los sediciosos de ella fueron a los pocos días condenados a muerte. Mas pronto sobrevinieron contratiempos que neutralizaron bien aquella ventaja.

Mandaba las armas en el Rosellón don Juan de Garay, hombre que había llegado a aquel puesto pasando por todos los grados de la milicia, y por lo tanto gozaba la reputación de activo y hábil en el arte de la guerra. El 23 de septiembre (1640) salió Garay de Perpiñán con una buena división resuelto a castigar a los de Illa, que andaban en tratos con los franceses. Acompañábanle los obispos de Urgel y de Elna. Defendiéronse los paisanos de la villa con tal heroísmo, que a pesar de no estar defendida sino por unas tapias y una torre vieja que fueron destruidas a los primeros cañonazos, fueron rechazados los soldados de Garay al asaltarla con pérdida de doscientos hombres y siete capitanes. Hizo venir Garay más artillería de Perpiñán y puso el sitio en toda forma. Al segundo asalto anduvieron nuestros soldados tan flojos, que por más que Garay los alentaba marchando delante con una pica, tuvo que ordenar la retirada. Acercóse en esto un cuerpo de franceses mandado por el mariscal de Schomberg y por Mr. d’Espenan (29 de septiembre), y consiguieron además hacer entrar en la villa doscientos catalanes. Con este refuerzo ya no se atrevieron los nuestros a atacarlos, lo cual llenó de orgullo a los catalanes, proclamando que si un jefe como Garay había sido vencido por meros paisanos en una villa tan mal fortificada, bien podían ya batirse sin miedo con las tropas más aguerridas del rey; Garay se limitó a guarnecer de artillería las plazas, a lo cual se debió que no se perdieran de pronto.

Los ministros del rey, que ni acertaban a ser fuertes, ni sabían la manera de ser templados, discurrieron varios medios, en la ocasión más inoportuna, estando reciente la declaración de guerra, para traer a concierto a los catalanes. Valiéronse primero del nuncio de Su Santidad para que viera de exhortar a los eclesiásticos que en el confesonario, en el púlpito y en las conversaciones no cesaban de excitar a los revoltosos animándolos a la defensa de sus fueros. El nuncio, vencidos no pocos reparos y dificultades, se decidió a escribir al clero, a llamar al canónigo Claris, y a llegarse hasta Lérida; pero enviaronle a decir que no pasara de aquella ciudad, y que de allí podía remitir las cartas. Este desaire fue el término bochornoso que tuvo aquella mediación, y que vino a justificar la repugnancia con que había procedido el legado del papa. No fue más feliz el conde-duque en la propuesta que después hizo a la diputación de Barcelona, ofreciendo a nombre del rey que sacaría las tropas de la provincia, con tal que consintiera en dejarle fabricar dos fortalezas, una en Monjuich y otra en la casa de la Inquisición. Los barceloneses, que comprendían demasiado que esto equivalía a sujetar la ciudad a su dominación, le dieron por toda respuesta una áspera negativa. Otro arbitrio que discurrió luego el conde-duque, que fue enviar a Barcelona a don Pedro de Aragón, marqués de Povar, hijo segundo del de Cardona, so pretexto de asistir a las cortes, pero con la misión secreta de negociar una transacción, tuvo todavía peor éxito. Comenzaron los catalanes a mirar al marqués con recelo, a observarle después como sospechoso, y concluyeron por encerrarle en una prisión, so color de librarle de la furia del pueblo.

Trabajaba por su parte el marqués de los Vélez en Zaragoza, ya por separar la causa de Aragón de la de Cataluña, porque temía que los aragoneses entraran también en tentación de reclamar sus fueros, en cuyo caso la causa del rey era perdida, ya para que ellos mismos sirvieran de medianeros para con los catalanes. Y esto lo consiguió, enviando la ciudad uno de sus principales caballeros a Barcelona, el cual fue muy bien recibido y entró en amistosas conferencias y tratos con los catalanes, no obstante hallarse éstos resentidos de haberles faltado Aragón a la ayuda y socorro que le habían demandado. Mas como quiera que aquellos pusieran por condición precisa para cualquier acomodamiento que el rey mandara cesar la guerra del Rosellón y sacara las tropas del Principado, volvióse don Antonio Francés, que era el comisionado, a Zaragoza, con el convencimiento de que no había más medio de reducción que la fuerza.

Diose pues orden al de los Vélez para que dividiendo el ejército en tres cuerpos penetrara en Cataluña, con el uno por el llano de Urgel, con el otro por Tortosa, que allanando los lugares del campo de Tarragona se acercara a Barcelona, y que el tercero que era el más escogido y le había de mandar en persona el mismo rey, se quedara en la frontera para entrar y acudir cuando y donde conviniese; y se mandó al mismo tiempo a Garay que con la tropa del Rosellón se pusiera en marcha a Barcelona para atacar en combinación la ciudad. Proponía Garay, como más práctico, que atravesara el ejército de Cataluña hasta el Rosellón con el objeto de impedir el socorro de Francia, y este plan hubiera sido el más acertado, pero no se siguió, y se ordenó a Garay que embarcándose con la gente que pudiese viniera a unirse con el ejército que marchaba hacia Tarragona.

Inspiraba poca confianza en la corte el marqués de los Vélez para una empresa de tanta importancia, y deseando reemplazarle con otro general de más talento y experiencia, cada cual proponía el que era de su particular afición, designando unos al de los Balbases, otros al de Monterrey, otros al almirante de Castilla; y entretanto pasabase el tiempo sin hacer nada, y dabanse al de los Vélez las órdenes más diversas y contradictorias, poniéndole en no poca confusión y conflictos, sin atinar con lo que había de hacer, ni sabía como había de acertar. Por otra parte los aragoneses iban de mala gana a la guerra, y menos dispuestos a hostilizar que a favorecer en secreto a los catalanes. Los soldados se iban desertando, y el ejército se halló menguado en una tercera parte. A su ejemplo los quintos de Castilla se volvían también a sus casas: atribuíase a falla de vigilancia de los jefes, y fue preciso enviar a Alcañiz al marqués de Torrecusa Carlos Caracciolo, para que castigara a los desertores con todo el rigor de la ordenanza militar y viese de contener por todos los medios de deserción.

Habían tomado los catalanes ya sus disposiciones para resistir a los ejércitos del rey, hecho levas, formado tercios, nombrado cabos, y enviado comisionados especiales, entre ellos el conseller en Cap, para tomar algunos puntos, y principalmente el Coll de Portús, y el Coll de Balaguer, con el objeto de impedir por una parte la unión de las tropas del Rosellón con las de Castilla, de interceptar por otra la marcha de los castellanos.

El marqués de los Vélez salió de Zaragoza el 8 de octubre, dirigiéndose a Alcañiz, donde recibió el nombramiento de virrey y capitán general de Cataluña, reemplazándole en Aragón el duque de Nochera. Fue menester prorrogar las cortes convocadas para aquella ciudad, porque el rey no pensaba todavía ir a celebrarlas, o por mejor decir, las había convocado con el fin de entretener los ánimos de los valencianos y aragoneses; y cuando se vio que estos mostraban ya alguna impaciencia por su tardanza, se tomaron ciertas disposiciones para aparentar la proximidad de la ida del monarca, pero que revelaban por su lentitud poca o ninguna resolución de cumplirlo. El marqués, pasada revista general a las tropas, puso en movimiento el ejército, enviando cada tercio a su respectivo destino, y él se encaminó con el más grueso a Tortosa. Los catalanes, que estaban en gran número del otro lado del Ebro con ánimo al parecer de disputarle el paso del río, comenzaron a provocar a los soldados con injurias y con denuestos soeces a su rey y a su gobierno. Irritada con esto la soldadesca, una parte de ella pasó el río sin que pudieran impedirlo los oficiales, entró en los pueblos, robó e incendió casas, mató y degolló gentes, hasta que acudieron los oficiales y les hicieron volver a sus puestos. A los pocos días entró el virrey marqués de los Vélez en Tortosa con gran pompa y aparato , acompañado de lo más lucido de todo el ejército.

Había el de los Vélez de prestar en Tortosa el juramento acostumbrado de guardar los fueros y privilegios del país, sin cuya formalidad no podían los virreyes, según las leyes del Principado, ejercer su autoridad. Aunque se llamó por edictos a todos los procuradores y síndicos de las villas y ciudades, sólo asistieron por temor los de los lugares inmediatos, y ante éstos, y ante el baile general y el magistrado de la ciudad prestó el marqués su juramento en manos del obispo de Urgel. Entraronle luego escrúpulos sobre la contradicción que había entre lo que había jurado y la misión que llevaba. Pero sacóle su confesor del embarazo, diciéndole que bien podía jurar guardar a los catalanes sus privilegios, entendiéndose mientras fuesen obedientes a su soberano; que si ellos no cumplían esta condición quedaba libre del juramento, con lo cual se tranquilizó la conciencia del marqués. Mas los catalanes no dejaron de proclamar que aquel acto era nulo; y considerándole la diputación como un insulto y una nueva violación de sus fueros, declaró que los que obedecieran al virrey serían mirados como extranjeros y enemigos, incapaces de todo cargo y empleo en guerra y en paz. Y para persuadir al pueblo de que su causa era la de Dios, mandó hacer rogativas públicas y procesiones solemnes en todo el Principado, en desagravio, decía, de los insultos hechos a la religión y al Señor Sacramentado por los ministros y soldados del rey de Castilla.

Llegó ya el caso de hacer su oficio las armas; y comenzó la guerra por una salida del gobernador de Tortosa, don Fernando Tejada, que dio por fruto arrojar los catalanes de las inmediaciones de Cherta, apoderarse de esta villa, sita en un hermoso terreno en la ribera del Ebro, saquearla los soldados, y entregar la mayor parte de ella a las llamas.

Corrió don Fernando la tierra, dispersándose con frecuencia sus tropas para robar, dejó en Cherta quinientos valones de guarnición, y volvióse a Tortosa. Los valones fueron un día sorprendidos en la villa por una compañía de miqueletes, más luego que aquellos se repusieron trabóse una reñida pelea en que perecieron muchos catalanes. Esto y una expedición de don Diego Guardiola con el regimiento de la Mancha y algunas otras compañías, con cuya fuerza entró sin resistencia en Tivenys, unido a un edicto de perdón que publicó el marqués de los Vélez para los que voluntariamente abandonaran la rebelión y se sometieran al rey, redujo a la obediencia los pueblos de la’ comarca de Tortosa, sin que sirviera a los catalanes ofrecer a su vez indulto a los que desertaran de las banderas reales, y se retiraran a su país, o quisieran servir a su república.

Componíase el ejército del marqués de veinte y tres mil infantes, castellanos y aragoneses, con algunos regimientos irlandeses, portugueses, italianos y valones: de tres mil caballos, mandados por don Álvaro de Quiñones, el duque de San Jorge y Filangieri; de veinte y cuatro piezas de artillería, con doscientos cincuenta oficiales del arma, ochocientos carros y dos mil mulas de tiro. Con este ejército se puso en marcha el 7 de diciembre, camino real del Coll. Ocupaban los catalanes a Perelló, pequeño lugar, pero en posición muy fuerte a la mitad del camino. La gente era colecticia y no acostumbrada todavía a las armas, y así cuando vieron alojarse tanta tropa en derredor del pueblo cayeron de ánimo muchos; la resistencia fue de sólo un día; al siguiente hizo su entrada el marqués en Perelló; quemaron los soldados algunas casas, quedó guarneciendo el pueblo don Pedro de la Barreda con alguna gente, y el ejército continuó su marcha hacia el Coll de Balaguer, por un camino falto de aguas, y en que sólo se encontraba tal cual laguna casi enjuta y algunos charcos encenagados. En ellos apagaban los soldados la sed: no faltó quien propusiera envenenar aquellos lagos, pensamiento que sentimos le ocurriera a ningún español, cuanto más al conde de Zaballá, gobernador de las armas catalanas en aquella frontera, que lo propuso al que mandaba en el Coll.

Tenían los catalanes toda su confianza en la defensa del Coll, no sólo por su natural fortaleza, como situado entre montes, valles y precipicios, sino también por las cavas, reductos y trincheras que habían hecho defendidas con alguna artillería. Creíanse pues allí inexpugnables, y figurabanse que no había fuerzas bastantes para desalojarlos de aquellas asperezas. Mas luego que vieron una parte del ejército real trepar denodadamente por las alturas, y cuando sintieron los certeros tiros de la artillería de Torrecusa, y ponerse luego en movimiento toda la vanguardia, bisoños como eran todavía los paisanos que formaban aquella guarnición, apenas hicieron media hora de fuego con sus cañones, arrojaron las armas, y huyeron abandonando las fortificaciones, que ocupó la tropa castellana, a quien vinieron bien los víveres y municiones que en ellas había. Acometidos después los catalanes en sus cuarteles, refugiáronse a los montes, desde los cuales hacían fuego y arrojaban proyectiles a los castellanos. Tomado el Coll, avanzó el de los Vélez con el grueso del ejército a reunirse con la vanguardia , y ordenó a Torrecusa que bajase al campo de Tarragona. Hízolo así, y apoderóse del Hospitalet, donde había estado alojado el conde de Zaballá, entre cuyos papeles halló noticias sumamente útiles acerca de las disposiciones de los enemigos, y por ellos supo también que la diputación no estaba segura de la fidelidad de Tarragona, porque había en la ciudad muchas personas afectas a la causa del rey.

Barcelona, con noticia de lo acaecido en el Coll y en el Hospitalet, túvose por perdida si pronto no recibía socorros de Francia, y así despachó correos a Mr d’Espenan rogándole no dilatase un momento su venida. Así lo cumplió el general francés, poniéndose inmediatamente en movimiento con tres regimientos de infantería y mil caballos. Recibióle la ciudad con júbilo, alentaronse sus moradores, y de la gente de los gremios y cofradías se formó un tercio que se llamó de Santa Eulalia, y cuyo mando se dio al tercer conseller Pedro Juan Rosell. Pasó Espenan desde allí a Tarragona, de donde habían huido los naturales, atemorizados con las derrotas del Coll y del Hospitalet: sin embargo, encerróse allí el general francés con su tropa y con algunas milicias del país que precipitadamente pudieron recogerse.

Dirigióse el marqués de los Vélez a atacar a Cambrils, pequeña villa en la costa del mar, defendida sólo por unas viejas murallas, donde le dijeron haberse recogido los catalanes con objeto de estorbar la marcha del ejército real, por lo menos hasta dar tiempo a la diputación para hacer sus levas y poner en estado de defensa las demás ciudades. La que hicieron los de Cambrils, aunque gente colecticia, sin jefes ni plan, sin regularidad y sin orden, fue admirable, y dio que hacer a todo el ejército, que se vio en el mayor apuro por falta de provisiones. En uno de los ataques fue herido el marqués de los Vélez, y tuviéronle todos por muerto al verle caer en tierra con su caballo. Pero reanimaronse pronto cuando le vieron levantarse y montar otro caballo con semblante sereno. Hubo muchos combates, y mediaron muchos tratos y negociaciones con los de la villa como si fuese una plaza fuerte, y al fin se rindió por capitulación, si bien como gente poco práctica en estas formalidades, ni hicieron escritura ni otra ceremonia alguna, sino prometer de palabra que se entregarían al marqués de los Vélez, esperando que los trataría con clemencia y con benignidad.

Al salir de la villa los vencidos sucedió una horrorosa tragedia. Abusando los soldados de su posición, se empeñaban en desvalijar aquellos infelices. Sufríanlo unos, resistíanlo de la manera que podían otros. Uno de ellos, al querer un soldado arrebatarle la capa gascona que llevaba encima, dio una cuchillada al atrevido robador; sacaron las espadas los compañeros de éste para castigar al catalán: al ver aquella actitud de la tropa huyeron los demás despavoridos; diose el grito de ¡traición! y a este grito sucedió el desorden más espantoso, y al desorden una horrible matanza, en que se degollaban unos a otros sin saber por qué. He aquí las vigorosas frases con que el elocuente historiador de aquella guerra describo esta catástrofe: «Todos (dice) gritaban traición, cada uno la esperaba contra sí, y no fiaba de otro, ni se le acercaba sino cautelosamente: no se oían sino quejas, voces y llantos de los que sin razón se veían despedazar; no se miraban sino cabezas partidas, brazos rotos, entrañas palpitantes; todo el suelo era sangre, todo el aire clamores, lo que se escuchaba ruido, lo que se advertía confusión: la lástima andaba mezclada con el furor, todos mataban, todos se compadecían, ninguno sabía detenerse. Acudieron los cabos y oficiales al remedio, y aunque prontamente para la obligación, ya tan tarde para el daño, que yacían degollados en poco espacio de campaña casi en un instante más de setecientos hombres, dándoles un miserable espectáculo a los ojos.»

No correspondió tampoco el marqués a las esperanzas de los vencidos, ni de benigno e indulgente se acreditó en aquella ocasión; puesto que aquella misma tarde, mandado formar proceso al baile, a los jurados y a los capitanes Rocafort, Vilosa y Metrola, sin hacerles cargos ni permitirles defensa se los condenó a muerte. La ejecución se hizo de noche y en secreto, y a la mañana siguiente amanecieron colgados en las almenas, con todas sus insignias militares y civiles. Catalanes y castellanos, paisanos y ejército, a todos causó enojo e indignación el suplicio de aquellos infelices. Todos vieron en esta ocasión una crueldad inmerecida y una violación del tratado. Los hombres conocedores del carácter de los catalanes discurrieron que semejante inhumanidad, empleada con unos hombres que al fin habían capitulado después de una defensa heroica contra todo un ejército, lejos de contribuir a terminar la guerra, como a algunos les parecía, había de excitar el furor y la desesperación de sus compatricios, y que la sangre vertida en Cambrils había de costar arroyos de sangre castellana.

Aunque estaba tan cerca de Tarragona, no se atrevía el de los Vélez a atacar la ciudad, ya por faltarle artillería gruesa, ya por andar escaso de víveres, y ya por no haber llegado ni las galeras, ni la infantería del Rosellón que había de traer Garay, sin lo cual consideraba arriesgada la empresa. Propusiéronle sus generales diferentes planes y proyectos, según la afición, el carácter y el cálculo de cada uno. El marqués los oyó a todos, y al fin, a instigación del duque de San Jorge, se puso en marcha haciendo alto en un llano entre Salou y Villaseca, puntos ambos fortificados por los enemigos, y de los cuales se apoderaron Torrecusa y Xeli haciendo prisioneras las guarniciones. Como el general francés d’Espenan desde Barcelona pidiese al español el canje de aquellos prisioneros sin hacer diferencia entre franceses y catalanes, el marqués de los Vélez antes de resolver lo envió a preguntar con mucha discreción en qué concepto estaba en España, y si hacía la guerra como capitán del rey cristianísimo contra el rey católico, o como auxiliar de una provincia rebelde a su legítimo soberano. Embarazó al francés la pregunta, y tardó en contestar. Con cuyo motivo y creyendo poder traerle a algún concierto se le envió uno de sus jefes prisioneros para que le informase de la verdadera fuerza del ejército castellano, que él, engañado por los catalanes, consideraban inferior.

Mientras de este modo progresaban por aquella parte las armas de Castilla, el catalán San Pol con sus tercios hizo una entrada por los pueblos de la frontera de Aragón, talándolos y saqueándolos, para llamar la atención por este lado, y lo mismo ejecutó don Juan Copons con los suyos por tierra de Tortosa, apoderándose de la villa de Orta, lo cual no dejó de dar aliento a los rebeldes. Siguió no obstante el grueso de nuestro ejército su marcha hacia Tarragona, y adelantóse el duque de San Jorge a tomar las posiciones que dominan la ciudad. Asustóse el francés Espenan considerando las pocas fuerzas propias que tenía para defender una plaza de tan largo recinto, la poca confianza que le ofrecían los moradores, entre los cuales sabía había muchos afectos al rey, y el ningún síntoma que veía de que le llegasen los refuerzos que le habían prometido. Sin saber qué hacer, ni qué partido tomar, después de mucha vacilación, e informado ya por Santa Colomba del poder del ejército enemigo, hizose la cuenta de que no estaba obligado a sacrificarse por un país que ni le ayudaba como debía, ni miraba como debía mirar por su defensa. Despachó pues un emisario a Barcelona, diciendo a la diputación que si quería que se sacrificara por su causa era indispensable que le enviara alguna tropa. La diputación tardó algo en responderle, y él aprovechó esta dilación para entrar en tratos con el marqués.

Celebráronse, pues, algunas pláticas, y resueltas varias dificultades, Conviniéronse ambos generales en la siguiente capitulación: que Espenan saldría de Tarragona con las tropas del rey de Francia:-que se retiraría igualmente con las que estaban entre esta ciudad y Barcelona:-que no entraría en ningún lugar fuerte del Principado, ni defendería ninguna plaza que le encomendara la diputación:-que haría cuanto pudiera para que el conseller que mandaba el tercio de Santa Eulalia se uniera al ejército real:-que procuraría igualmente se pusiera en manos del marqués el ínclito pendón de Santa Eulalia que se guardaba en la plaza:-que aconsejaría a la ciudad se presentara a implorar la gracia del rey pidiendo perdón de sus yerros.

Firmada aquella noche la capitulación por ambos generales, al día siguiente comieron juntos en el campo español los capitanes españoles y franceses. Diputados de la ciudad y cabildo salieron a rendir homenaje al marqués; mas como llevasen sus vestiduras y trajes de ceremonia, el de los Vélez manifestó que no podía recibirlos con aquel aparato. Despojaronse pues de él, y se le presentaron con la mayor humildad en ademán de implorar perdón. El marqués los recibió cubierto y con grave dignidad. Habláronle ellos ofreciendo fidelidad, y el marqués contestó que en nombre de S M. quedaba la ciudad admitida en su obediencia.

En tanto que esto pasaba en el campo español, el conseller coronel del tercio de los gremios salió secretamente de la ciudad llevándose el pendón de Santa Eulalia. Al día siguiente (24 de diciembre), se hizo la entrega de la plaza. Desocupada ésta, hizo su entrada pública en ella el marqués de los Vélez, y alojó las tropas entre la ciudad y sus contornos. Llegó por casualidad al mismo tiempo al puerto de Tarragona el marqués de Villafranca, don García de Toledo, con diez y siete galeras, igualmente que los bergantines de Mallorca con provisiones para la caballería. Venía también con ellas don Juan de Garay cumpliendo las órdenes que tenía de la corte, aunque sin tropas, por ser harto necesarias en el Rosellón.

La rendición de Tarragona causó tal desesperación a los barceloneses, que llenos de furor tocaron las campanas a rebato y se pusieron todos en armas. Habiendo sabido por un cochero que en la casa de la Inquisición había algunos castellanos escondidos, dirigióse allá arrebatadamente el populacho: encontráronse en efecto tres oidores; y estos infelices, después de asesinados por las feroces turbas, fueron arrastrados por las calles hasta la plaza del Rey, donde la plebe bárbara los puso todavía para que sirvieran de ludibrio en la horca. Mas a pesar de estas demostraciones de furor los ánimos de los habitantes en general estaban tan caídos, que, como observa bien un escritor de estos hechos, si en tal situación se hubiera presentado un solo cuerpo del ejército real, es probable que se hubiera apoderado de la población, y hubiera puesto término e esta deplorable guerra.

Pero otra guerra, encendida ya por este tiempo en otra zona de nuestra península, y que se desarrollaba y crecía al abrigo de las turbulencias de Cataluña, está llamando ya nuestra atención, y fuerza nos es, hacer alto en la narración de estos sucesos para dar cuenta de lo que estaba pasando en otra parte.

Lafuente, M., Historia general de España. V, Cap. VI