Capítulo II. Siglo XIII. Albigenses, cátaros.—Valdenses, pobres de León, «insabattatos».

I. Preliminares.—II. Constitución de D. Pedro el Católico contra los valdenses. Durán de Huesca.—III. Don Pedro II y los albigenses de Provenza. Batalla de Muret.—IV. Los albigenses y valdenses en tiempo de D. Jaime el Conquistador. Constituciones de Tarragona. Concilio de la misma ciudad. La Inquisición en Cataluña. Procesos de herejía en la diócesis de Urgel.—V. Los albigenses en tierra de León.

I. Preliminares.

Ante todo conviene separar y distinguir estas herejías. Los albigenses, cátaros o patarinos eran una rama del maniqueísmo, al paso que los valdenses, insabattatos y pobres de León constituyeron una secta laica y comunista, que tendía a la revolución social tanto o más que a la religiosa. Pero los hechos de ambas sectas andan tan mezclados y son tan leves las huellas que una y otra dejaron de su paso por nuestro suelo, que no hay inconveniente en estudiarlas en un mismo capítulo. De sus orígenes diré poco, porque son hartas las obras donde puede instruirse el lector sobre esta materia.

Dije en el primer libro de esta HISTORIA que el gnosticismo propiamente dicho había muerto cuando la secta de Prisciliano, pero el maniqueísmo continuó viviendo, con más o menos publicidad, en Oriente. Dícese que el emperador Anastasio y la mujer de Justiniano, Teodora, eran favorables a esta secta. En Armenia fueron sus corifeos, en tiempo de Heraclio, un tal Paulo (de aquí el nombre de paulicianos), Constantino y Sergio. Dio tantas alas a los paulicianos la protección del emperador Nicéforo, que llegaron a edificar ciudades y a levantarse en armas cuando la emperatriz Teodora, regente en la menor edad de su hijo Miguel III, quiso someterlos y destruir la herejía. Al cabo se refugiaron entre los musulmanes, y de allí volvieron en tiempo de Basilio el Macedónico (fines del siglo IX) a hacer guerra contra el imperio. Su historia fue escrita por Pedro de Sicilia, y de él la tomó Cedreno743 y 744

Los paulicianos enviaron predicadores de sus dogmas a Tracia y Bulgaria, y desde allí, por ignorados caminos, se comunicó la herejía a las naciones latinas, donde tarda un siglo más en salir a la superficie. Precisamente al cumplirse el apocalíptico plazo, el año 1000, cuando arreciaba la barbarie en la sociedad y crecía la relajación de la disciplina en la Iglesia, y los pueblos, amedrentados, veían acercarse el profetizado fin del mundo, comenzaron a aparecer los maniqueos en Orleáns, Aquitania y Tolosa. Venían de Italia, donde los llamaban cátaros (puros) por su afectada severidad de costumbres. Negaban, como los doketas, la realidad del cuerpo humano en Jesucristo, la transustanciación y el poder del bautismo para perdonar los pecados; pensaban mal del Señor del universo, es decir, del Jehová del Antiguo Testamento, creador y conservador del mundo, y condenaban el matrimonio y el uso de las carnes. Dos canónigos de Orleáns, Heriberto y Lissoio, y una italiana eran los dogmatizadores. El rey Roberto procedió con severidad contra ellos e hizo quemar a algunos.

Relaciones aisladas, pero maravillosamente conformes, nos muestran un foco de herejía en Tolosa, donde hubo de celebrarse concilio en tiempo de Calixto II para condenar a los que rechazaban la Eucaristía, el bautismo de los párvulos, la jerarquía eclesiástica y el matrimonio; anatema reproducido en el concilio de Letrán por Inocencio II. A mediados del siglo XI el emperador Enrique IV castigó a los cátaros de Goslar, ciudad de Suavia. En el siglo XII los había en tierra de Colonia, y acerca de ellos consultó Enervin a San Bernardo. Por entonces, Pedro de Bruys y Enrique habían comenzado su propaganda en el Delfinado y Tolosa, no sin que saliesen a la defensa de la fe amenazada Pedro el Venerable y San Bernardo. Las doctrinas de los petrobusianos se hicieron públicas en el interrogatorio de Lombez (1176). Extendióse la secta a Soissons, según Guido de Noguent; a Agenois, según Radulfo de Ardens. Hacia 1160 aparecieron en Inglaterra los cátaros con el nombre de publicanos.

En Lombardía se dividieron en tres sectas: concorezzos, cátaros y bagnoleses; pero el nombre más usado fue el de patarinos, derivado de pati, según unos; de pater, como quieren otros. En tiempo de Fr. Ranerio Saccone el mal había tomado proporciones imponentes. Divididos los cátaros en electi o perfecti y credentes, tenían en Occidente diecisiete iglesias, descollando entre ellas las de Bulgaria, Drungaria (que parece ser Tragurium o Trau, en Dalmacia), Esclavonia, la Marca (italiana), Tolosa, Cahors y Alby. Ésta y la de Tolosa acabaron por dar nombre a la secta, dicha desde entonces tolosana y albigense745.

Los herejes toscanos, lombardos y de la Marca dependían de un obispo, llamado Marcos, y éste del antipapa búlgaro Nicolás. El cual vino en 1167 a Tolosa y celebró una especie de conciliábulo con Roberto de Spernone, obispo de Francia (episcopus ecclesiae francigenarum); Sicardo Cellarerio, obispo de Alby; Bernardo Catalani, representante de la iglesia de Carcasona, y otros heresiarcas; hizo nuevo arreglo de diócesis y puso paz y concordia entre los suyos, que al parecer andaban desavenidos.

Alcanzó, pues, la secta una organización regular, pero no conocemos con bastante precisión sus doctrinas. Pedro el Venerable reduce a cinco los errores de Pedro de Bruys: negar el bautismo de los párvulos, la eficacia de la Eucaristía, ser iconoclastas y enemigos de la Cruz, condenar los sufragios por los difuntos. San Bernardo añade que rechazaban la comida de carnes y el matrimonio: indicio grave de maniqueísmo. Alano de l’Isle les atribuye formalmente la creencia en dos principios: el doketismo y el desprecio a la ley de Moisés. Según Ermengardo, los herejes de Provenza sostenían que el demonio, y no Dios, ha criado el mundo y todas las cosas visibles. Mis lectores saben ya de dónde procedían estas opiniones. Ha de advertirse que los albigenses, como los antiguos gnósticos, reconocían grados en la iniciación, y esoterismo y exoterismo, y eran secta misteriosa y que ocultaba mucho sus dogmas, sobre todo en cuanto al origen del mal. Por eso los interrogatorios que hoy tenemos de albigenses y patarinos franceses e italianos, gente por lo común humilde e ignorante, varían hasta lo infinito y no penetran en la médula de la herejía, sino en las consecuencias y accesorios. Se les acusó de infandas liviandades, lo mismo que a los priscilianistas y a toda secta secreta.

Al desarrollo de la herejía albigense en Provenza concurrieron el universal desorden de costumbres, harto manifiesto en las audacias de la poesía de los trovadores; la ligereza y menosprecio con que allí se trataban las cosas más santas; las tribulaciones de la Iglesia y desórdenes del clero, abultados por el odio de los sectarios, y, finalmente, la rivalidad eterna entre la Francia del Norte, semigermánica, y la del Mediodía. Entre los que tomaron las armas para resistir a la cruzada de Simón de Montfort no eran muchos los verdaderos albigenses: a unos les movía el instinto de nacionalidad, otros lidiaban por intereses y venganzas particulares, los más por odio a Francia, que era el brazo de Roma en aquella guerra. Generalmente eran malos católicos, pero les interesaba poco el oscuro maniqueísmo enseñado en Tolosa y en Alby. Los occidentales suelen hacer poco caso de la parte dogmática de las herejías y prefieren hacer hincapié en lo negativo y en las consecuencias prácticas, mucho más si se enlazan con intereses del momento. Por eso prosperó la Reforma luterana.

Buena prueba del espíritu dominante entre los provenzales nos ofrece la conducta de los trovadores durante la cruzada antialbigense. Casi todos se pusieron de parte de los herejes y del conde de Tolosa; pero ni aun en sus invectivas más feroces y apasionadas se trasluce entusiasmo por la nueva doctrina. Guillem Figuera, en su célebre Sirventesio, lanza mil enconadas maldiciones contra Roma, engañadora, codiciosa, falsa, malvada, loba rabiosa, sierpe coronada; le atribuye todos los desastres de las cruzadas, la pérdida de Damieta, la muerte de Luis VIII, etc.; pero su ardor rabioso nada tiene de ardor de neófito. Si el poeta era maniqueo, bien lo disimula.

Resumamos: la herejía fue lo de menos en la guerra de Provenza. Dominaba allí un indiferentismo de mala ley, mezclado con cierta animosidad contra los vicios, reales o supuestos, de la clerecía. Había, además, poderosa tendencia a constituir una nacionalidad meridional, que quizá hubiera sido provenzal-catalana, tendencia resistida siempre por los francos. Bastaba una chispa para producir el incendio, y la chispa fueron los cátaros.

A su lado crecían los valdenses, mucho más modernos. Es tenido por padre y dogmatizador de la secta Pedro Valdo, mercader de León, que hacia 1160 comenzó a predicar la pobreza, convirtiendo en precepto el consejo evangélico, y reunió muchos discípulos, que se señalaron por raras austeridades, comenzando por despojarse de sus bienes. Llamóseles Pobres de León, y también Insabattatos, de la palabra latina bárbara sabatum, origen de la francesa sabot y la castellana zapato, porque llevaban zapatos cortados por arriba, en signo de pobreza. Vivían de limosnas y gustaban de censurar la riqueza y vicios de los eclesiásticos. Su primer error fue el laicismo. Arrogáronse todos, inclusas las mujeres, el derecho de predicar y aun de administrar los sacramentos; y el papa Lucio III se vio obligado a condenarlos por los años de 1181. El arzobispo de Narbona, Bernardo, los llamó a una conferencia pública, y, oídos, los declaró herejes. Además del celo amargo y sin misión que les hacía clamar por reforma, rechazaban la oración por los difuntos y huían de los templos, prefiriendo orar en sus casas; negaban obediencia a sus legítimos pastores y tenían por ilícitos, al modo de los cuáqueros, el juramento y la pena de muerte. Según ellos, un sacerdote indigno no podía consagrar, ni atar ni desatar, mientras que cualquier lego podía hacerlo, siempre que se sometiese a las penitencias y austeridades de la secta. Tan ciegos estaban, que en 1212 solicitaron de Inocencio III la aprobación de lo que llamaban su orden. Tres años después, en el concilio de Letrán, el mismo Pontífice los condenó, así como a los demás predicantes sin misión.

Negaban los valdenses todo linaje de propiedad. Entre ellos no había mío ni tuyo. El comunismo y el laicismo eran las bases de la secta. Decían las palabras de la consagración en lengua vulgar y comulgaban en mesa común, queriendo remedar sacrílegamente los antiguos ágapes. Aunque fanáticos extraviados, eran hombres de buena vida y de nimia austeridad, diferenciándose en esto de los albigenses. Si a alguna secta moderna se asemejan los valdenses es al cuaquerismo. No tenían vocación de mártires ni tomaron las armas nunca, como los cátaros. Asistían a las reuniones de los católicos y recibían los sacramentos, aunque sin confesar que eran valdenses.

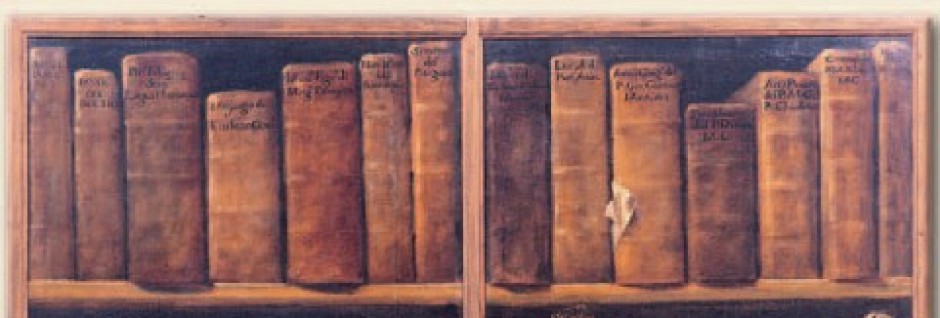

Nunca logró esta secta tanta popularidad y arraigo como la de los maniqueos. Después del siglo XIV quedó confinada en algunos valles subalpinos, en la Saboya y en el Delfinado. Sus barbas o sacerdotes eran pastores y hombres sin letras. Los misioneros católicos, entre ellos nuestro San Vicente Ferrer, hicieron inauditos esfuerzos por desarraigarla. Llegaron así los tiempos de la Reforma, y, como oyeran aquellos montañeses algo de lo que en Suiza y en Alemania pasaba, enviaron mensajeros a Bucero y Ecolampadio para tratar de la unión de su iglesia con las reformadas. Como había bastante diferencia entre los errores de la una y de las otras, no se llegó por entonces a ningún acuerdo; pero más adelante Farel y otros ministros ginebrinos evangelizaron a los pobres valdenses, que en 1541 dieron una confesión de fe en sentido calvinista. Y así han continuado hasta nuestros días, convertidos en protestantes, aunque conservan el nombre antiguo. Su historia es muy curiosa y llena de peripecias. Conservan libros y manuscritos de antigüedad disputable, que han dado motivo a curiosas indagaciones filológicas746.

Para atajar los pasos de albigenses y valdenses surgieron en el glorioso siglo XIII dos grandes instituciones: los frailes mendicantes y la Inquisición. El estandarte comunista, levantado por los Pobres de León, indicaba un malestar social, casi un conflicto. Y el conflicto fue resuelto por los franciscanos, que inculcaron la caridad y la pobreza evangélica, no el odio a los ricos, ni el precepto de la pobreza, de que hacían ostentosa gala los insabattatos. Con el amor, y no con el odio, podía atenuarse la desigualdad social.

Para contener a los dogmatizadores de la plaza pública y a los de la escuela necesitaba la Iglesia, a la vez que monjes solitarios y contemplativos, hombres de acción y de pelea, que llevasen de frente la ciencia de aquella edad y estuviesen unidos por rigurosa disciplina. Y entonces nació la Orden de Predicadores, que es gloria de España por su fundador Santo Domingo.

El mismo Santo Domingo había predicado con admirable fruto en el Languedoc y Provenza. Aquél fue el primer campo de batalla para la religión que él fundó. Y como los dominicos, por especialidad de su instituto, debían predicar contra las heréticas doctrinas y enterarse de ellas y calificarlas, de aquí que muy a los principios aparezcan enlazados con la historia de la Inquisición.

Ni traía ésta tampoco novedad alguna. Al hablar de los priscilianistas, noté el doble carácter del delito de herejía, tal como le entendemos los católicos y le entendió la Edad Media, y la doble punición a que, por tanto, estaba sujeto. El derecho romano lo reconoció ya, imponiendo grandísimas penas corporales a los herejes, como es de ver en leyes de Valentiniano, Graciano, Teodosio, Valentiniano II, Honorio, Valentiniano III, etcétera. La pena de muerte aplicóla por vez primera Clemente Máximo a Prisciliano y sus secuaces.

Los príncipes de la Edad Media tuvieron por cosa natural y legítima el castigar con hierro y fuego a los vanos doctores. Recuérdense las crudísimas leyes que contra los mismos cátaros y patarinos fulminaron los emperadores Otón III y, ¿quién lo diría?, Federico II, sin que se quedasen en zaga las ciudades libres de Italia.

Admitido en la potestad secular el derecho de exterminar a un maniqueo o a un valdense, por el mismo instinto de conservación que ordena castigar a un facineroso, era necesario distinguir al hereje de los fieles, y esto sólo podían hacerlo los teólogos, o de lo contrario la ignorancia, el falso celo y las venganzas particulares usurparían el lugar de la justicia. Al principio, los obispos, por sí o en delegación, juzgaban las causas de herejía como todas las demás pertenecientes al foro eclesiástico; ellos separaban al hereje de la comunión de los fieles y le entregaban al brazo secular. Pero en tiempo de la guerra de Provenza comenzaron los pontífices a nombrar delegados especiales, que, desde Gregorio IX fueron por la mayor parte dominicos. El concilio de Beziers regularizó los procedimientos, mucho más discretos y equitativos que en ningún otro tribunal de la Edad Media747.

II. Constitución de Don Pedro el Católico contra los valdenses.-Durando de Huesca.

«Como su padre Alfonso, fue D. Pedro II de Aragón el príncipe más encumbrado y poderoso de las tierras en que se hablaba la lengua de Oc; cuñado de los dos condes de Tolosa (Ramón VI y VII), hermano de Alfonso de Provenza, pródigo y mujeriego, pero activo y bizarro, por sus parentescos, por sus cualidades y por sus defectos debió ser el ídolo de las gentes cortesanas del Mediodía de Francia.»

Con tan sobrias frases describe el doctor Milá y Fontanals, en su excelente libro de Los trovadores en España, el carácter y costumbres de D. Pedro, llamado el Católico por haber puesto a su reino bajo el patronato de la Santa Sede. Don Pedro fue el héroe entre los héroes de las Navas, y tanto pesa la gloria por él adquirida en aquel día de júbilo para la cristiandad, que basta a borrar de la memoria la muerte harto menos gloriosa que recibió en Muret, lidiando, no por la herejía, sino en defensa de herejes, siquiera fuesen sus deudos.

Tan lejano estaba de la herejía D. Pedro, que en 1197 había fulminado severísimas penas contra los valdenses, insabattatos y pobres de León, quienes, venidos, sin duda, del Languedoc y Provenza, comenzaban a difundir sus errores en tierra de Cataluña. Dirige el rey sus letras a «todos los arzobispos, obispos, prelados, rectores, condes, vizcondes, vegueres, merinos, bailes, hombres de armas, burgueses, etc., de su reino, para anunciarles que, fiel al ejemplo de los reyes sus antepasados y obediente a los cánones de la Iglesia, que se aran al hereje del gremio de la Iglesia y consorcio de los fieles, manda salir de su reino a todos los valdenses, vulgarmente llamados sabattatos y pobres de León, y a todos los demás de cualquiera secta o nombre, como enemigos de la cruz de Cristo, violadores de la fe católica y públicos enemigos del rey y del reino. Intima a los vegueres, merinos y demás justicias que expulsen a los herejes antes del domingo de Pasión. Si alguno fuere hallado después de este término, será quemado vivo, y de su hacienda se harán tres partes: una para el denunciador, dos para el fisco. Los castellanos y señores de lugares arrojarán de igual modo a los herejes que haya en sus tierras, concediéndoles tres días para salir, pero sin ningún subsidio. Y si no quisieren obedecer, los hombres de las villas, iglesias, etc., dirigidos por los vegueres, bailes y merinos, podrán entrar en persecución del reo en los castillos y tierras de los señores, sin obligación de pechar el daño que hicieren al castellano o a los demás fautores de los dichos nefandos herejes. Todo el que se negare a perseguirlos incurrirá en la indignación del rey, y pagará 20 monedas de oro. Si alguno, desde la fecha de la publicación de este edicto, fuere osado de recibir en su casa a los valdenses, insabattatos, etc., u oír sus funestas predicaciones, o darle alimento o algún otro beneficio, o defenderlos o presentarles asenso en algo, caiga sobre él la ira de Dios Omnipotente y la del señor rey y sin apelación sea condenado como reo de lesa majestad y confiscados sus bienes.» Esta constitución748 debía ser leída en todas las iglesias parroquiales del reino cada domingo y observada inviolablemente por todos. Don Pedro añade estas palabras, realmente salvajes: «Sépase que si alguna persona noble o plebeya descubre en nuestros reinos algún hereje y le mata o mutila o despoja de sus bienes o le causa cualquier otro daño, no por eso ha de tener ningún castigo: antes bien, merecerá nuestra gracia.»

Van Halen: Batalla de las Navas de Tolosa

Los vicarios, bayulos y merinos negligentes serían castigados con confiscación de bienes y penas corporales. Los que en el término de ocho días, después de comunicado este edicto, no jurasen sobre los Evangelios cumplirle fielmente, pagarían 200 monedas de oro.

¿Quién no dirá que la Inquisición era un evidente progreso al lado de semejante legislación, entonces común en Europa, que dejaba al arbitrio particular la vida del hereje y declaraba impune al asesino?

Fue dada esta constitución en Gerona, en presencia de Raimundo, arzobispo tarraconense; Jofré o Gofredo, obispo de Gerona; Raimundo de Barcelona; Guillermo de Vich, y Guillermo de Elna, por mano de Juan Beaxnense, notario del rey; siendo testigos Pons Hugo, conde de Ampurias; Guillén de Cardona, Jofré de Rocabertí, Raimundo de Villa Mulorum, Ramón Garcerán, Bernardo de Portella, Jimén de Luziá, Miguel de Luziá, Guillem de Cerverá, Pedro de Torricella, Arnaldo de Salis, Pedro Sacristá de Vich, Berenguer de Palaciolo, Sacristá de Barcelona y Guillén Dufortis.

Merced, sin duda, a estas severas prohibiciones, secundadas por el espíritu católico del país, apenas hubo en el reino de Aragón valdenses. Como caso rarísimo y aislado tenemos el de Durando de Huesca.

Refiere Guillermo de Puy-Laurens en su Crónica749 que los valdenses de Provenza tuvieron una conferencia teológica con los católicos, siendo árbitro elegido por las dos partes el maestro Arnaldo de Camprano, clérigo secular, el cual sentenció contra los valdenses, siendo causa de que muchos se redujesen al gremio de la fe e hiciesen penitencia, fundando cierta manera de instituto religioso en Cataluña. El principal de ellos fue Durando de Huesca, autor de algunos escritos contra los herejes: In quibus Durandus de Osca fuit prior et composuit contra haereticos quaedam scripta.

Tenemos dos cartas de Inocencio III sobre este asunto750: una dirigida a los conversos, y otra al arzobispo de Tarragona y a sus sufragáneos. Infiérese de ellas que Durando de Huesca, D. de Najaco, Guillermo de San Antonino y otros pobres católicos (et alii pauperes catholici) habían acudido al papa y deseaban hacer penitencia de sus excesos, restituyendo lo mal adquirido, observando castidad, absteniéndose de la mentira y del juramento ilícito, no teniendo nada propio, sino todo en común, etc. Su hábito serían túnicas blancas o grises; no dormirían en cama, si a ello no les obligase grave enfermedad; ayunarían desde la fiesta de Todos los Santos hasta la Navidad; se abstendrían de pescado todas las sextas ferias, excepto si caía en ellas alguna vigilia; no comerían carnes en la segunda y cuarta feria, ni en el sábado ni en cuaresma, exceptuando los domingos; ayunarían los ocho días antes de Pentecostés y observarían los demás ayunos y abstinencias prescritas por la santa Iglesia romana. Todos los domingos oirían la sagrada palabra y harían oración siete veces por día, repitiendo quince veces el Padre nuestro, el Credo y el Miserere. Su principal instituto había de ser el servicio de los pobres, edificando en heredad propia un hospital (xenedochium) para ambos sexos. Allí habían de ser recogidos los pobres, curados los enfermos, lactados los niños expósitos, auxiliadas las parturientas, etc. Habría paños para cincuenta camas. Al lado del hospital levantaríase, bajo la advocación de Nuestra Señora, una iglesia, que, en muestra de sujeción a la Sede apostólica, pagaría un bisante (¿bezante?) anual.

Inocencio III gustó de la fundación, pero tuvo algunos recelos acerca de la sinceridad de Durando de Huesca, y encargó al arzobispo una prudente cautela hasta ver si aquello procedía de fonte catholicae puritatis. Sobre todo, debía vigilarse que las exhortaciones dominicales fuesen ortodoxas y que no naciese alguna sospecha del trato de hombres y mujeres.

Fueron dadas estas epístolas el año 1212, decimoquinto del pontificado de Inocencio III. Es de creer que Durando de Huesca y los suyos continuasen en su arrepentimiento y buena vida. Guillem de Puy-Laurens sólo dice que in quadam parte Cathaloniae annis pluribus sic vixerunt, sed paulatim postea defecerunt. La voz defecerunt es muy ambigua; ¿querrá decir que volvieron a la herejía, o más bien que fue faltando la Orden por muerte de los fundadores? Más probable es lo segundo.

III. Don Pedro II y los albigenses de Provenza.-Batalla de Muret.

La herejía de los cátaros, favorecida por las circunstancias que en su lugar expusimos, hacía estragos en Provenza. Las iglesias eran saqueadas, ultrajados los sacerdotes, y no bastaban las armas espirituales para contener a los barones del Languedoc. En vano los inquisidores Reniero y Guido y el legado Pedro de Castelnau excomulgaban a los sectarios e imploraban el auxilio del brazo secular. A tales exhortaciones respondía el conde de Tolosa, Raimundo, lanzando sus hordas de ruteros contra las iglesias y monasterios, y se negaba a ayudar a los inquisidores en la persecución de la herejía. El legado le excomulgó, y un vasallo de Raimundo mató al legado. Simón de Montfort y Fulco, después obispo de Tolosa, acusaron del asesinato a Raimundo, e Inocencio III tornó a excomulgarle, levantó a sus súbditos el juramento de fidelidad y mandó predicar la cruzada contra los albigenses. Cincuenta mil guerreros tomaron la cruz; la Francia del Norte, enemiga inveterada de los meridionales, vio llegada la hora de vengar sus ofensas y redondear su territorio. Raimundo, juzgando imposible la resistencia, imploró perdón del legado, se sometió a penitencia, en camisa y con una cuerda al cuello, y fue absuelto, con obligación de unirse a los cruzados. Prosiguieron éstos su camino, haciendo en Beziers horrorosa matanza y sangrientas ejecuciones en Carcasona. Por los albigenses lidiaba el conde de Foix, mientras que Raimundo de Tolosa acudía a Roma en demanda de justicia; y, pareciéndole duras las condiciones impuestas a su penitencia, se lanzaba en rebelión abierta con el apoyo de sus deudos, y era de nuevo excomulgado y desposeído de sus estados por sentencia pontificia. Simón de Montfort, que se había propuesto heredarle, mostró a las claras sus ambiciosas miras, disimuladas antes con capa de piedad, y, aterrados los señores de Provenza, se pusieron del lado de Raimundo en aquella contienda, ya más política que religiosa. Inútilmente se opuso Inocencio III a los atropellos de Montfort, y le exhortó a restituir lo mal adquirido, puesto que la condenación de Raimundo no implicaba la de sus herederos. La guerra continuó con desusada y feroz crudeza, y Simón tuvo que levantar el cerco de Tolosa751.

Pedro II de Aragón

Don Pedro de Aragón, que hubiera quemado vivo a cualquier albigense o valdense que osara presentarse en sus estados, no era sospechoso, por cierto, en cuanto a la fe; pero, emparentado con los condes de Tolosa y de Foix, viendo invadidos por las gentes cruzadas territorios suyos y de sus cuñados, juzgó oportuno interponerse en la contienda, aunque al principio con carácter de mediador. Suplicó al papa en favor de Raimundo, y el papa oyó benignamente sus ruegos. En el concilio de Lavaur (1213) presentóse el rey de Aragón a defender de palabra a sus vasallos y amigos provenzales; pero, viendo la obstinación de Montfort en no devolver sus tierras al de Tolosa, creyó llegado el trance de las armas, al cual le incitaban en belicosos serventesios los trovadores occitanos:

Al franc rey Aragonés

canta’l noel sirventés;

e di’l trop fai gran sufrensa,

si q’om o ten a falhensa.

Quar sai dizon que Francés

han sa terre en tenensa.

…………………………………

Elms et ausbercs me plairia,

et astas ab bels penós,

vissem huei mais pels cambós,

e senhals de mauta guia;

e qu’ens visson and un dia

essems li Francés e nos,

per vezer quals miels poiria

aver de cavallairia:

e quar es nostra razós

cre qu’el dans ab els n’iria752.

¡Cuánto se engañaba el anónimo trovador! Poco valieron con D. Pedro las amonestaciones del Pontífice, ni las de Santo Domingo, ni el descontento de sus vasallos. Pero entiéndase bien: sólo por motivos de parentesco y de amistad ayudaba nuestro príncipe al de Tolosa. Bien claro lo dice el poema de Guillermo de Tudela en boca del mismo D. Pedro:

E car es mos cunhatz c’a mar soror espozea

e ieu ai a so filh l’autra soy maridea

irai lor ajudar d’esta gent malaurea

qu’el vol dezeretar753.

Y todavía más claro cuando narra la infructuosa mediación del rey en Carcasona: «Vizconde, dijo el rey, pésame mucho de vos, porque os habéis puesto en tal trabajo por una loca gente y por su vana creencia. Ahora busquemos algún acuerdo con los barones de Francia.»

Vescomte, ditz lo reis, de vos ai gran pezansa

car est en tal trebal ni en aital balansa

per unas folas gens e per lor fola erransa…

Aras non sai ieu als mas cant de l’acordansa

si o podem trobar ab los barons de Fransa.

Desoídos sus ruegos, se volvió a Aragón corrosós e iratz, armó poderoso ejército de catalanes y aragoneses,

De cels de Catalonha i amenet la flor,

e de lai d’Aragó trop ric combatedor,

mandó al de Tolosa que se le uniese con los suyos, y juró no dejar cruzado vivo en castillo ni en torre.

Simón de Montfort había fortificado el castillo de Muret. Púsole cerco D. Pedro, y allí se le unieron los tolosanos.

Tot dret ent a Muret qu’el rei d’Aragó i es;

e éison per los pons cavaer é borzés…

Con máquinas de guerra comenzaron a combatir la fortaleza por todos lados; pero D. Pedro se opuso a que entonces la tomasen, diciendo a los cónsules de Tolosa: «Tengo aviso de que Simón de Montfort vendrá con su gente mañana, y cuando estén encerrados en el castillo, asediaremos la villa por todas partes y exterminaremos a los cruzados… Dejémoslos entrar a todos»:

Qu’en ai agudas letras e sagels sagelatz

qu’en Simós de Montfort vindrá demá armatz,

e can será lainz vengutz ni encerraos…

E asetïarem la vila per totz latz,

e prendem: los Francés e traitz los crozatz,

que jamais lor dampnatges no sia restauratz…

Per que valdrá be mais siam tuit acordatz

qu’els laissem totz intrar…

Retirada de Muret la hueste comunal de Tolosa y retraídos los barones en sus tiendas, esperaron la llegada de Simón de Montfort. «Y cuando hubieron comido (prosigue el cronista poeta), vieron al conde de Montfort venir con su enseña y muchas de otros franceses, todos de a caballo. La ribera resplandecía, como si fuese cristal, al fulgor de los yelmos y de las corazas. Entraron en Muret por medio del mercado, y fuéronse a sus alojamientos, donde encontraron pan, vino y carne. A la mañana, el rey de Aragón y todos sus caudillos tuvieron consejo en un prado. Allí estaban el conde de Tolosa, el de Foix, el de Cumenge, de corazón bueno y leal; el senescal D. Hugo y los burgueses de Tolosa. El rey habló el primero, porque sabía hablar gentilmente: «Señores: Simón ha venido, y no se nos puede escapar; sabed que la batalla será antes de la tarde; estad prontos para acaudillar y herir y dar grandes golpes». El conde de Tolosa le replicó: «Señor rey de Aragón: si me queréis escuchar os diré mi parecer… hagamos levantar barreras en torno de las tiendas, para que ningún hombre a caballo pueda pasar, y si vienen los franceses, recibirémosles a ballestazos, y fácilmente los podremos desbaratar». Opúsose a tal parecer Miguel de Luziá, tachando de cobardía a los condes: «Señores, dijo el de Tolosa, sea como queráis y veremos antes de anochecer quién es el último en abandonar el campo».

En tanto, Simón de Montfort mandaba por pregones en Muret que saliesen todos de los alojamientos, y ensillasen y encubertasen los caballos. Cuando estuvieron fuera de la puerta de Salas, les habló así: «Barones de Francia: en toda esta noche no se cerraron mis ojos ni pude reposar; no os puedo dar otro consejo sino que vayamos todos por este sendero, derechos a las tiendas, como para dar batalla; y si salen al campo, lidiemos con ellos, y si no los podemos alejar de las tiendas, retirémonos a Autvilar». Dijo el conde Balduino: «Probemos fortuna, que más vale muerte honrada que vil mendigar». Exhortóles luego el obispo Fulco, y, divididos en tres partidas, fuéronse derechos a las tiendas, desplegadas las banderas, tendidos los pendones, lanzando extraño fulgor los escudos, yelmos, espadas y lanzas.»

Los aragoneses se resistieron bizarramente. Don Pedro lidiaba entre los primeros, gritando Eu so’l reis.

«Y fue tan malamente herido, que por medio de la tierra quedó esparcida su sangre, y a la hora cayó tendido y muerto, dice el cronista. Los otros, al verle caer, tuviéronse por vencidos, y comenzaron a huir sin resistencia… Muy grande fue el daño, el duelo y la pérdida cuando el rey de Aragón quedó cadáver ensangrentado y con él muchos barones: duelo grande para la Cristiandad fue el de aquel día.»

E cant ágron manjat, viron per un costal

lo comte de Montfort venir ab so senhal

e motz d’autres francés que tuit son á caval.

La ribeira resplan com si fosso cristalh

dels elmes e dels brans…

le intran á Muret per mei lo mercadal,

e van á las albergas com baron natural,

e an pro atrobat pa e vi e carnal,

e puis á lendemá can viro lo jornal,

lo bos, rei d’Aragó e tuit li seu capdal

éisson á parlement defora en un pradal

e lo coms de Tholosa, e de Foix atretal,

e lo coms de Cumenge ab bon cor e leial,

e mot d’autre baró e ‘N-Ugs lo senescal,

e’ls borzés de Tholosa e tuit lo menestral.

E’l reis parlet primers:

Lo reis parlet primers, car el sap gent parlar:

«Senhor, so lor á dit auiatz qu’o us vult mostrar.

Simós es lai vengutz e no pot escapar;

…………………………………………………………….

E vos autres siats adreit per capdelar,

sapiatz los grans colps e ferir e donar…

E lo coms de Tholosa se pres á razonar:

«Sénher reis d’Aragó si-m voletz escoutar

eu vo’n direi mo sen…

Fassam entorn las tendas las barreiras dressar,

que nulhs om á caval dins nos puesca intrar.

E si veno ilh Francés que-ns vulhan asausar

e nos ab las balestas los farem totz nafrar.

…………………………………………………………….

E poirem los trastotz aissí desbaratar.»

So dit Miguel de Luzia: «les aviso bo no-m par,

…………………………………………………………….

Per vostra volpilha us laichatz deseretar.»

«Senhors, so ditz lo coms, als non puesc acabar:

Er sia co-us vulhatz c’abans del anoitar

veirem be cals s’irá darriers al cap levar.»

Ab tans cridan ad armas e van se tuit armar…

…………………………………………………………….

Mas Simós de Montfort fai per Muret cridar

per trastotz los osdals que fássan enselar

e fássan las cubertas sobre’els cavals gitar.

…………………………………………………………….

E cant fóron de fora pres se á sermonar:

«Senhors baró de Fransa, no-us sei nulh consell dar…

Anc de tota esta noit no fi mas perpessar

ni mei olh no dormíron ni pógron repauzar.

… Anem dreit á las tendas, com per batalha dar,

e si éison deforas que-ns vulhan asaltar,

e si nos de las tendas no’ls podem alunhar

no i á mes que fugam tot dreit ad Autvilar.»

Ditz lo coms Baudois: «Anem o essaiar…

que mais val mort ondrada que vius mendiguejar.»

…………………………………………………………….

Tuit s’en van á las tendas per meias las palutz

senheiras desplegadas e’ls penós destendutz,

dels escutz e dels elmes on es li or batutz

e d’ausbercs e d’espazas tota la pressa’n lutz.

E’l bos reis d’Aragó cant los ag perceubutz

ab petits companhós es vas lor atendutz

…………………………………………………………….

E’ls crida: «Eu so’l reis»…

E fo si malament e nafratz e ferutz

que per mieia la terra es lo sancs espandutz

e l’ora-s cazec mortz aqui totz estendutz.

E l’autre catn o víron teno’s per deceubutz

qui fuig sa qui fuig la us no i es defendutz.

Molt fo grans lo dampnatges e’l dols e’l perdemens

cant lo reis d’Aragó remás mort e sagnens,

e mot d’autres barós don fo grans l’aunimens

a tot crestianisme e á trastotas gens.754

Fue el rey D. Pedro más caballero que rey; pero buen caballero y digno de más honrada muerte. Lleváronle a enterrar los de la Orden de San Juan al monasterio de Sijena. Con él habían perecido D. Aznar Pardo, D. Pedro Pardo, Miguel de Luziá, D. Miguel de Rada, D. Gómez de Luna, D. Blasco de Alagón y D. Rodrigo de Lizana, sin otros personajes de menos cuenta. El conde de Tolosa y los suyos se salvaron con la fuga.

Entre todas las narraciones del desastre de Muret, he preferido la de Guillermo de Tudela, sea quien fuere, por ser quizá la más antigua, extensa y verídica, y por la viveza y animación con que lo describe todo.

Fecha de esta sangrienta rota, el 16 de septiembre de 1213.

IV. Los albigenses y valdenses en tiempo de D. Jaime el Conquistador.-Constituciones de Tarragona.-Concilio de la misma ciudad.-La Inquisición en Cataluña.- Procesos de herejía en la diócesis de Urgel.

Martínez Cubells: Jaime I de Aragón

Cuando murió D. Pedro, su hijo D. Jaime estaba bajo la tutela del mismo Simón de Montfort, matador del rey católico, y, aunque el infante fue entregado a los catalanes merced a los mandatos y exhortaciones de Inocencio III, las turbulencias civiles que agitaron los primeros años de su reinado y, más adelante, las gloriosas empresas contra moros en que anduvo envuelto el Conquistador le retrajeron, con buen acuerdo, de seguir el ejemplo de su padre ni tomar parte demasiado activa en los disturbios del Languedoc. Consintió que en 1218 acompañasen algunos caballeros catalanes a Raimundo y a los condes de Cumenge y Pallars en la defensa de Tolosa; pero él no le apoyó abiertamente. Muerto el conde en 1222, su hijo, llamado también Ramón (séptimo del nombre), prosiguió la guerra contra los franceses, hasta que en 1229 se sometió e hizo pública penitencia en el atrio de Nuestra Señora de París para que le fuese levantada la excomunión. Siguióse una larga lucha de pura ambición entre el de Tolosa y Ramón Berenguer de Provenza, cuyos pormenores son ajenos de este lugar. La Liga de Montpellier (año 1241) entre D. Jaime, Ramón de Tolosa y el de Provenza, a la cual se unió el rey de Inglaterra, Enrique III, tuvo un fin exclusivamente político, aunque sin resultado: la reconstrucción de la nacionalidad meridional. Don Jaime no dio más que buenas palabras a sus aliados, y éstos fueron vencidos. Los trovadores, partidarios acérrimos de la causa provenzal, excitaban al rey de Aragón a vengar la rota de su padre:

E’l flacs rei cui es Aragós

ja tot l’an plach a man gasós,

e fora il plus bel, so m’es vis

que demandés ab sos barós

son paire qu’era pros e fis

que fou mortz entre sos vezís.755

Beltrán de Rovenhac exclamaba:

Rei d’Aragó, ses contenda

Deu ben nom aver

Jacme, quar trop vol jazer;

e qui que sa terra-s prenda,

el es tan flax e chauzitz

que sol res no i contraditz,

e car ven lay als Sarazis fellós

l’auta e’l don que pren sai vas Limós.

¡Cuánto más alto era el sentido político de D. Jaime! ¡Cómo acertaba en vengar en los sarracenos la afrenta y el daño que recibía en Limoges! Don Jaime era español, y sabía a qué campos de batalla le llamaba la ley de la civilización peninsular. Inútil era que el mismo trovador le echase en cara que los burgueses de Montpellier le negaban la deuda tornesa756.

Sucumbió el Mediodía en aquella tentativa postrera, y Bernardo Sicart levantó sobre las ruinas un canto de dolor y no de guerra:

Ai! Tholosa e Proensa

e la terra d’Agensa,

Bezers e Carcassey,

quo vos vi e que us vey!

Si qu’ol saltatges

per lag temps mov son chan,

es mos coratges

que ieu chante derenan…

«Por el tratado de Corbeil, celebrado en 1258 entre don Jaime y San Luis, escribe el doctísimo Milá, al cual habían precedido los casamientos de las herederas de Tolosa y de Provenza con dos príncipes de la casa de Francia y la cesión a la misma por Aimerico de Montfort de las conquistas de su padre, la mayor parte de los países traspirenaicos de lengua de Oc quedaron sujetos a Francia.»

Dentro de su casa poco dieron que hacer a D. Jaime las cuestiones de herejías. Las constituciones de paz y tregua757 que dio en Barcelona (1225) dicen en el capítulo 22: De esta paz excluimos a todos los herejes, fautores y receptores…758 Las constituciones de 1228, dadas en la misma cuidad, repiten en el capítulo 19 la exclusión de los herejes manifiestos, creyentes, fautores y defensores, mandando a sus vasallos que los delaten y huyan de su trato759.

En 7 de febrero de 1233 promulgó el rey D. Jaime las constituciones siguientes en Tarragona, con asistencia y consejo de los obispos de Gerona, Vich, Lérida, Zaragoza, Tortosa; del electo tarraconense, de los maestres del Temple y del Hospital y de muchos abades y otros prelados:

1ª Que ningún lego disputase, pública o privadamente, de la fe católica, so pena de excomunión y de ser tenido por sospechoso de herejía.

2ª Que nadie tuviera en romance los libros del Antiguo o del Nuevo Testamento, sino que en el término de ocho días los entregase al obispo de su diócesis para que fuesen quemados760.

3ª Que ningún hereje, convicto o sospechoso, pudiese ejercer los cargos de baile, vicario (veguer) u otra jurisdicción temporal.

4ª Que las casas de los fautores de herejes, siendo alodiales, fuesen destruidas; siendo feudales o censuales, se aplicasen a su señor (suo domino applicentur).

5ª Para que no pagasen inocentes por pecadores, consecuencia del edicto de D. Pedro, nadie podría decidir en causas de herejía sino el obispo diocesano u otra persona eclesiástica que tenga potestad para ello, es decir, un inquisidor.

6ª El que en sus tierras o dominios, por interés de dinero o por cualquiera otra razón, consintiese habitar herejes, pierda ipso facto, y para siempre, sus posesiones, aplicándose a su señor si fueren feudos, confiscándose para el real erario si fueren alodios. El baile o veguer que pecase de consentimiento o negligencia, sería privado in perpetuum de su oficio.

7ª En los lugares sospechosos de herejía, un sacerdote o clérigo nombrado por el obispo, y dos o tres laicos elegidos por el rey o por sus vegueres y bailes, harían inquisición de los herejes y fautores, con privilegio para entrar en toda casa y escudriñarlo todo, por secreto que fuese. Estos inquisidores deberían poner inmediatamente sus averiguaciones en noticia del arzobispo u obispo y del vicario o baile del lugar, entregándoles los presos. El clérigo que en esta inquisición fuere negligente, sería castigado con privación de beneficios; el lego, con una pena pecuniaria761.

De este importantísimo documento arranca la historia de la Inquisición en España, y basta leerle para convencerse del carácter mixto que desde los principios tuvo aquel tribunal. El clérigo declaraba el caso de herejía; los dos legos entregaban la persona del hereje al veguer o al baile. El obispo daba la sentencia canónica; el brazo secular aplicaba al sectario la legislación corriente. Ni más ni menos.

La prohibición de los libros sagrados en lengua vulgar era repetición de la formulada por el concilio de Tolosa en 1229, aunque en él se exceptuaron el Psalterio y las Horas de la Virgen762. Estos libros se permitían a los legos, pero no en lengua vulgar.

Ni tuvieron otro objeto estas providencias que contener los daños del espíritu privado, el laicismo de los valdenses y las falsificaciones que, como narra D. Lucas de Tuy, introducían los albigenses en los textos de la Sagrada Escritura y de los Padres.

Las traducciones de la Biblia, hechas muchas de ellas por católicos, eran numerosas en Francia, y de la prohibición de don Jaime se infiere que no faltaban en Cataluña; pero este edicto debió contribuir a que desapareciesen. De las que hoy tenemos, totales o parciales, ninguna puede juzgarse anterior al siglo XV, como no sean unos Salmos penitenciales de la Vaticana763, abundantes en provenzalismos; el Gamaliel, de San Pedro Pascual, tomado casi todo de los evangelistas y algún otro fragmento. Las dos Biblias de la Biblioteca Nacional de París, la de Fr. Bonifacio Ferrer, que parece distinta de entrambas; el Psalterio impreso de la Mazarina, los tres o cuatro Psalterios que se conservan manuscritos con variantes de no escasa monta…, estas y otras versiones son del siglo XV, y algunas del XVI. No he acertado a distinguir en la Biblia catalana completa de París el sabor extraño y albigense que advirtió en ella D. José María Guardia764.

Pero este punto de las traducciones y prohibiciones de la Biblia tendrá natural cabida en el tomo II de esta obra, cuando estudiemos el Índice expurgatorio. En Castilla nunca hubo tal prohibición hasta los tiempos de la Reforma, porque los peligros de la herejía eran menores.

En 1242 se celebró en Tarragona concilio contra los valdenses, siendo arzobispo D. Pedro de Albalat. Tratóse de regularizar las penitencias y fórmulas de abjuración de los herejes, consultando el punto con San Raimundo de Peñafort y otros varones prudentes. El concilio empieza por establecer distinción entre herejes, fautores y relapsos: «Hereje es el que persiste en el error, como los insabattatos, que declaran ilícito el juramento y dicen que no se ha de obedecer a las potestades eclesiásticas ni seculares, ni imponerse pena alguna corporal a los reos.» «Sospechoso de herejía es el que oye la predicación de los insabattatos o reza con ellos… Si repite estas actos será vehementer y vehementissime suspectus. Ocultadores son los que hacen pacto de no descubrir a los herejes… Si falta el pacto, serán celatores. Receptatores se apellidan los que más de una vez reciben a los sectarios en su casa. Fautores y defensores, los que les dan ayuda o defensa. Relapsos, los que después de abjurar reinciden en la herejía o fautoría. Todos ellos quedan sujetos a excomunión mayor.»

Si los dispuestos a abjurar son muchos, el juez podrá mitigar la pena, según las circunstancias; pero nunca librar de la cárcel perpetua a los heresiarcas y dogmatizadores, levantándoles antes la excomunión. El que haya dicho a su confesor la herejía antes de ser llamado por la Inquisición, quedará libre de la pena temporal mediante una declaración del confesor mismo. Si éste le ha impuesto alguna penitencia pública, deberá justificar el haberla cumplido, con deposición de dos testigos.

El hereje impenitente será entregado al brazo secular. El heresiarca o dogmatizante convertido será condenado a cárcel perpetua. Los credentes haereticorum erroribus, es decir, simples afiliados, harán penitencia solemne, asistiendo el día de Todos los Santos, la primera domínica de Adviento, el día de Navidad, el de Circuncisión, la Epifanía, Santa María de Febrero, Santa Eulalia, Santa María de Marzo y todos los domingos de Cuaresma en procesión a la catedral, y allí, descalzos, in braccis et camisia, serán reconciliados y disciplinados por el obispo o por el párroco de la iglesia. Los jueves, en la misma forma, vendrán a la iglesia, de donde serán expelidos por toda la Cuaresma, asistiendo sólo desde la puerta a los oficios. El día Coenae Domini, descalzos y en camisa, serán públicamente reconciliados con la Iglesia. Harán esta penitencia todos los años de su vida, llevando siempre en el pecho dos cruces, de distinto color que los vestidos. Los relapsos en fautoría quedan sujetos por diez años a las mismas penas, pero sin llevar cruces. Los fautores y vehementísimamente sospechosos, por siete años. Los vehementer suspecti, por cinco años, pero sólo en estos días: Todos los Santos, Natividad, Candelaria, domingo de Ramos y jueves de Cuaresma. Los simples fautores y sospechosos, por tres años, en la Candelaria y domingo de Ramos. Todos con la obligación de permanecer fuera de la iglesia durante la Cuaresma y reconciliarse el Jueves Santo. Las mujeres han de ir vestidas.

El concilio transcribe luego las fórmulas de abjuración y absolución que debían emplearse765.

Dura lex, sed lex. Por fortuna, no sobraron ocasiones en que aplicarla766.

En el vizcondado de Castellbó, sujeto al conde de Foix, había penetrado el error albigense, protegido por el mismo conde. Para atajar el daño celebróse en Lérida un concilio, y fueron delegados varios inquisidores (dominicos y franciscanos) que procediesen contra la herejía. De resultas de sus indagaciones, el obispo de Urgel, Ponce o Pons de Vilamur, excomulgó al conde de Foix, como a fautor de herejías, en 1237. El conde apeló al arzobispo electo de Tarragona, Guillermo, de Mongrí, quejándose de su prelado, el cual se allanó al fin a absolverle en 4 de junio de 1240767.

La enemistad continuó, sin embargo, no poco encarnizada entre el obispo y el conde, y aun entre el obispo y sus capitulares, que habían llevado muy a mal la elección de Vilamur. En 12 de julio de 1243, el conde de Foix apeló a la Santa Sede, poniendo bajo el patrocinio y defensa de la Iglesia su persona, tierra, amigos y consejeros, alegando que el obispo era enemigo suyo manifiesto y notorio, que le había despojado de sus feudos y consentido que sus gentes le acometiesen en son de guerra, en Urgel, matándole dos servidores. Por tanto, no esperaba justicia de su tribunal y le recusaba como sospechoso768.

Casi al mismo tiempo tres canónigos, Ricardo de Cervera, arcediano de Urgel; Guillermo Bernardo de Fluviá, arcediano de Gerb, y Arnaldo de Querol, acusaron en Perusa, donde se hallaba el Pontífice, a su prelado de homicida, estuprador (deflorator virginum), monedero falso, incestuoso, etcétera, y de enriquecer a sus hijos con los tesoros de la Iglesia. Dos días después llegó a la misma ciudad Bernardo de Lirii, procurador del obispo, y consiguió parar el golpe. El Papa no quiso oír a los acusadores, y los arrojó con ignominia de palacio, según dice el agente: E sapiatz que enquara no an feit res, ni foram daqui enant si Deus o vol. Añade el procurador que el maestre del Temple se había unido a los acusadores, por lo cual aconseja al obispo que, valiéndose de sus parientes o sobrinos, le haga algún daño en sus tierras. Las hostilidades entre Pons de Vilamur y el de Foix seguían a mano armada, conforme se infiere de esta epístola769, cuyos pormenores son escandalosos.

Tanto porfiaron los canónigos, que al cabo se les señaló por auditor al cardenal P. de Capoixo (¿Capucci?). Y el papa Inocencio IV, por breve dado en Perusa el 15 de marzo de 1257, comisionó a San Raimundo de Peñafort y al ministro, o provincial, de los frailes Menores en Aragón para inquirir en los delitos del de Urgel, tachado de simonía, incesto, adulterio y de dilapidar de mil maneras las rentas eclesiásticas770.

A los canónigos enemigos suyos se habían unido otros dos: Raimundo de Angularia y Arnaldo de Muro.

En 19 de abril del mismo año, llegó a manos del papa Inocencio en Perusa una carta del conde de Foix, quejándose de la guerra injusta que le hacía con ambas espadas el obispo de Urgel, y rogando al papa que nombrase árbitros en su querella: me iniuste utroque gladio persequitur… non absque multorum strage meorum hominum. El procurador de Vilamur le envió inmediatamente copia de este documento y del breve, exhortándole de paso a la concordia, y pidiéndole plenos poderes para tratar de ella en su nombre.

Parece muy dudoso que el breve llegara a ponerse en ejecución. Entre los documentos publicados por Villanueva figura una carta, sin año, de nuestro obispo a cierto legado pontificio que andaba en tierras de Tolosa. Allí le dice que, sabedor por informes de frailes dominicos y menores, de que en la villa de Castellbó había gran número de herejes, amonestó repetidas veces al conde para que los presentara en su tribunal y tuvo que excomulgarle por la resistencia; y aunque más adelante permitió el conde que penetrase en sus estados el arzobispo electo de Tarragona (quizá D. Benito Rocabertí) y los obispos de Lérida y Vich, con otros varones religiosos, los cuales condenaron en juicio a más de sesenta herejes, con todo eso, la excomunión no estaba levantada, y era muy de notar que comunicasen con el excomulgado el arzobispo de Narbona, los obispos de Carcasona y Tolosa y dos inquisidores dominicos.

Hasta aquí las letras de Pons de Vilamur, que el P. Villanueva cree posteriores a 1251.

Quizá antes de esta fecha, dado que no puede afirmarse con seguridad, porque la cronología anda confusa y sólo hay documentos sueltos, los más sin año, escribió San Raimundo de Peñafort una carta al obispo, aconsejándole que no se precipitase, sino que procediese con mucha cautela en el negocio de R. de Vernigol, preso por cuestión de herejía, y se atuviese a los novisímos Estatutos del papa, tomando consejos de varones piadosos y celadores de la fe. En la causa de los que habían ayudado en su fuga a Xatberto de Barbarano (otro hereje), y en otras semejantes, había de procederse, en concepto del Santo, de manera que ni la iniquidad quedase impune, ni cayese el penitente en desesperación. Podían imponérsele, entre otras penitencias, la de ir a la cruzada de Ultramar o a la frontera contra los sarracenos771.

Después de 1255 verificóse la anunciada inquisición sobre la conducta del obispo, quedando desde entonces suspenso en la administración de su diócesis; lo cual trajo nuevas complicaciones y disturbios. Fray Pedro de Thenes, de la Orden de Predicadores, había perseguido a ciertos herejes valdenses hasta las villas de Puigcerdá y Berga y las baronías de Josá y de Pinos por comisión de Pons de Vilamur. Suspenso éste, las diligencias no continuaron, porque el provincial inhibió a aquel religioso de entender en la causa de herejía. Ni el arzobispo de Tarragona (Rocabertí) ni el Capítulo de Urgel se creyeron facultados para nombrar nuevo inquisidor y proceder adelante. En tal duda, el metropolitano consultó a San Raimundo de Peñafort y a Fr. Pedro de Santpóns, prior del convento de Predicadores de Barcelona772.

Estos contestaron disipando los escrúpulos del metropolitano, quien, como tal, era juez ordinario, y podía proceder por sí o con el Capítulo de Urgel, sin atentar a la jurisdicción de nadie, mucho más cuando el obispo había sido ya depuesto por sentencia del papa en 1º de octubre, no se dice el año, y la iglesia de Urgel era sede vacante.

En conformidad con el texto de esta carta, escribieron San Raimundo y su compañero a Fr. Pedro de Thenes y Fr. Ferrer de Villarroya, dejando a su arbitrio y prudencia el ir o no a Berga, donde, según parece, algunas personas nobles favorecían a los sectarios y miraban de reojo a los inquisidores y a su Orden.

Aún hay sobre el mismo asunto otra carta de San Raimundo al arzobispo de Tarragona, exhortándole a proceder, como metropolitano que era y juez ordinario, en la persecución de la herejía, reparando así los daños que había causado la negligencia del obispo de Urgel: quam negligentiam, probant duo testes omni exceptione mazores, scilicet fama publica et operis evidentia.

De Pons de Vilamur nada vuelve a saberse, y como estamos tan distantes de aquellos hechos, y las noticias son tan oscuras, difícil parece decidir hasta dónde llegaba su culpabilidad. La sentencia de deposición parece confirmarla; pero quizá no era reo de los horribles crímenes de que le acusaban sus canónigos, sino de otros no poco graves y bien confirmados en lo que de él sabemos. Era aseglarado, revoltoso, dado a las armas y negligente en su ministerio pastoral, como San Raimundo afirma773.

Poco más sabemos de albigenses ni valdenses en Cataluña. Hay una donación de D. Spárago, arzobispo de Tarragona, al prior, Radulfo, y a la cartuja de Scala Dei por lo que habían trabajado contra la pravedad herética y en pro de las buenas costumbres: a nostra dioecesi pravitatem haereticam viriliter cum multa industria expellendo, et clerum et populum ab illicitis multiformiter corrigendo774.

Al mismo Spárago y a San Raimundo de Peñafort se debió principalmente el establecimiento de la Inquisición en Cataluña por la célebre bula Declinante, de Gregorio IX en 1232.

V. Los albigenses en tierra de León.

Aunque la secta de los albigenses duró poco e influyó menos en España, no ha de negarse que penetró muy adentro del país, puesto que de sus vicisitudes en León tenemos fiel y autorizado cronista. El cual no fue otro que D. Lucas de Tuy, así llamado por la sede episcopal a que le subieron sus méritos, y no por la patria, que parece haber sido la misma ciudad de León. Había ido D. Lucas en peregrinación a Roma y Jerusalén, tratando en Italia familiarmente con Frate Elía, el discípulo querido del Seráfico Patriarca, y viendo y notando los artificios de los herejes y las penas que se les imponían. La noticia del estrago que comenzaban a hacer en su ciudad natal le movió a volver a España, donde atajó los pasos de la herejía del modo que refiere en su libro histórico-apologético De altera vita fideique controversiis adversus Albigensum errores, libri III. Publicó por vez primera esta obra, ilustrada con algunas notas y con prefacio, el P. Juan de Mariana, enviando el manuscrito a su compañero de hábito Andrés Scoto, y éste a Jacobo Gretsero, en 1.º de marzo de 1609. La primera edición es de Amberes. Reprodujéronla luego los tórculos de Munich e Ingolstadt en 1612. Incorporóse en la Biblioteca de los Padres, tomo XIII de la edición de Colonia, y en el XXV de la Lugdunense775 de Anisson, que es la que tengo a la vista.

Mariana dice haberse valido del códice complutense y de una copia del de León.

El interés dogmático del libro de D. Lucas de Tuy no es grande, porque el autor tejió su libro de sentencias y ejemplos de los Diálogos de San Gregorio Magno, con algo de sus Morales y del tratado De summo bono, de San Isidoro, sin poner casi nada de su cosecha. Ad hunc ergo praecipuum Patrem Gregorium… devote et humiliter accedimus, et quidquid nobis protulerit super his de quibus inter nos oritur altercatio, in cordis armario recondamus… Accedat alius: gloriosissimus scilicet Hispaniarum Doctor Isidorus.

Sirven, no obstante, los dos primeros libros como catálogo de los errores que los albigenses de León profesaban. Decían:

1º Que Jesucristo y sus santos, en la hora de la muerte, no asistían a consolar las almas de los justos y que ninguna alma salía del cuerpo sin grande dolor.

2º Que las almas de los santos, antes del día del juicio, no iban al cielo, ni las de los inicuos al infierno.

3º Que el fuego del infierno no era material ni corpóreo776.

4º Que el infierno estaba en la parte superior del aire, y que allí eran atormentadas las almas y los demonios, por estar allí la esfera y dominio del fuego.

5º Que las almas de todos los pecadores eran atormentadas por igual en el infierno, entendiendo mal aquello de in inferno nulla est redemptio, como si no hubiera diferencia en las penas, según la calidad de los pecados.

6º Que las penas del infierno son temporales; yerro que Lucas de Tuy y otros achacaban a Orígenes, y que abiertamente contradice al texto de San Mateo: Ibunt impii in supplicium «aeternum», iusti autem in vitam aeternam.

7º Negaban la existencia del purgatorio y la eficacia de las indulgencias.

8º Negaban que después de la muerte conservasen las almas conciencia ni recuerdo alguno de lo que amaron en el siglo. Don Lucas prueba lo contrario con la parábola de Lázaro.

9º Ponían en duda la eficacia de la intercesión de los santos.

10º Decían que ni los santos entienden los pensamientos humanos, ni los demonios tientan y sugieren el mal a los hombres.

11º Condenaban la veneración de los sepulcros de los santos, las solemnidades y cánticos de la Iglesia, el toque de las campanas, etc.

12º Eran iconoclastas.

13º Decían mal de las peregrinaciones a los Santos Lugares.

Tales son los principales capítulos de acusación contra los albigenses, según D. Lucas de Tuy, quien da, además, curiosas noticias de sus ritos. Dice que veneraban la cruz con tres clavos y tres brazos, a la manera de Oriente.

En el libro III crece el interés de la obra. Ante todo, muestra D. Lucas el enlace de las doctrinas de los albigenses, a quienes llama formalmente maniqueos y atribuye la creencia en los dos principios, con las de los novadores filosóficos de su tiempo, es decir, los discípulos de Amalrico de Chartres y David de Dinant: «Con apariencia de filosofía quieren pervertir las Sagradas Escrituras… Gustan de ser llamados filósofos naturales, y atribuyen a la naturaleza las maravillas que Dios obra cada día… Niegan la divina Providencia en cuanto a la creación y conservación de las especies… Su fin es introducir el maniqueísmo, y enseñan que el principio del mal creó todas las cosas visibles»777.

«Dicen algunos herejes: Verdad es lo que se contiene en el Antiguo y Nuevo Testamento, si se entiende en sentido místico, pero no si se toma a la letra… De estos y otros errores llenan muchas profanas escrituras, adornándolas con algunas flores de filosofía. Tal es aquel libro que se llama Perpendiculum scientiarum. Algunos de estos sectarios toman el disfraz de presbíteros seculares, frailes o monjes, y en secretas confesiones engañan y pervierten a muchos.

Otros se fingen judíos y vienen a disputar cautelosamente con los cristianos… Y, en realidad, todas las sinagogas judaicas les ayudan, y con grandes dones sobornan a los jueces, engañan a los príncipes.

Públicamente blasfeman de la virginidad de María Santísima, tan venerada en España. Por eso se ha entibiado el ardor bélico y corre peligro de extinguirse aquella llama que devoraba a los enemigos de la fe católica778.

A veces interrumpen estos sectarios los divinos oficios con canciones lascivas y de amores, para distraer la atención de los circunstantes y profanar los sacramentos de la Iglesia… En las fiestas y diversiones populares se disfrazan con hábitos eclesiásticos, aplicándolos a usos torpísimos. Y es lo más doloroso que les ayudan en esto algunos clérigos, por creer que así se solemnizan las fiestas de los santos… Hacen mimos, cantilenas y satíricos juegos, en los cuales parodian y entregan a la burla e irrisión del pueblo los cantos y oficios eclesiásticos»779.

He aquí una noticia, peregrina sin duda y no aprovechada aún, para la historia de nuestro teatro.

Con todos estos artificios hicieron los albigenses no poco estrago en León, siendo obispo D. Rodrigo, por los años de 1216780.

El corifeo de los herejes era un tal Arnaldo, francés de nacimiento, scriptor velocissimus, es decir, copiante de libros, el cual ponía todo su estudio y maña en corromper los tratados más breves de San Agustín, San Jerónimo, San Isidoro y San Bernardo, mezclando con las sentencias de los doctores otras propias y heréticas, y vendiendo luego estas infieles copias a los católicos. Según refiere el Tudense, fue herido este Arnaldo de muerte sobrenatural cuando estaba ocupado en falsificar el libro de los Sinónimos, de San Isidoro, el día mismo de la fiesta del Doctor de las Españas781. Con todo eso no desmayaron sus secuaces. Para inculcar sus errores al pueblo, se valían de fábulas, comparaciones y ejemplos: extraño género de predicación, de que trae el Tudense algunas muestras. Así, para disminuir la veneración debida al signo de nuestra redención, decían: «Dos caminantes encontraron una cruz; el uno la adoró, el otro la apedreó y pisoteó, porque en ella habían clavado los judíos a Cristo; acertaron los dos»782. Si querían reprender la piadosa costumbre de encender luces ante las imágenes, contaban que «un clérigo robó la candela encendida por una mujer ante el altar de la Virgen, y que ésta reprendió en sueños a la mujer por su devoción inútil»783. Para inculcar el laicismo y el odio a la jerarquía eclesiástica, contaban esta otra fábula: «Un lego predicaba sana doctrina y reprendía los vicios de los clérigos. Acusáronle éstos al obispo, que le excomulgó y mandó azotarle. Murió el lego y no consintió el obispo que le enterrasen en sagrado. Una serpiente salió de la sepultura y mató al obispo»784.

Con este y otros cuentos, no menos absurdos, traían a la plebe inquieta y desasosegada; y aunque D. Rodrigo desterró de la ciudad a algunos de los dogmatizadores, volvieron éstos con mayores bríos después de la muerte de aquel prelado, ocurrida en 1232. La audacia de los albigenses llegó hasta fingir falsos milagros. Narrólo D. Lucas, pero sería atrevimiento en mí traducir o extractar sus palabras, cuando ya lo hizo de perlas el P. Juan de Mariana en el libro XII, capítulo 1, de su Historia general.

Dice así:

«Después de la muerte del reverendo D. Rodrigo, obispo de León, no se conformaron los votos del clero en la elección del sucesor. Ocasión que tomaron los herejes, enemigos de la verdad y que gustan de semejantes discordias, para entrar en aquella ciudad, que se hallaba sin pastor, y acometer a las ovejas de Cristo. Para salir con esto, se armaron, como suelen, de invenciones. Publicaron que en cierto lugar muy sucio y que servía de muladar se hacían milagros y señales. Estaban allí sepultados dos hombres facinerosos: uno, hereje; otro, que por la muerte que dio alevosamente a su tío le mandaron enterrar vivo. Manaba también en aquel lugar una fuente, que los herejes ensuciaron con sangre, a propósito que las gentes tuviesen aquella conversión por milagro. Cundió la fama, como suele, por ligeras ocasiones. Acudían gentes de muchas partes. Tenían algunos sobornados de secreto con dinero que les daban para que se fingiesen ciegos, cojos, endemoniados y trabajados de diversas enfermedades, y que bebida aquella agua publicasen que quedaban sanos. De estos principios pasó el embuste a que desenterraran los huesos de aquel hereje que se llamaba Arnaldo y hacía dieciséis años que le enterraron en aquel lugar; decían y publicaban que eran de un santísimo mártir. Muchos de los clérigos simples, con color de devoción, ayudaban en esto a la gente seglar. Llegó la invención a levantar sobre la fuente una muy fuerte casa y querer colocar los huesos del traidor homiciano en lugar alto para que el pueblo le acatase con voz de que fue un abad en su tiempo muy santo. No es menester más sino que los herejes, después que pusieron las cosas en estos términos, entre los suyos declaraban la invención, y por ella burlaban de la Iglesia, como si los demás milagros que en ella se hacen por virtud de los cuerpos santos fuesen semejantes a estas invenciones; y aun no faltaba quien en esto diese crédito a sus palabras y se apartase de la verdadera creencia.

Finalmente, el embuste vino a noticia de los frailes de la santa predicación, que son los dominicos, los cuales en sus sermones procuraban desengañar al pueblo. Acudieron a lo mismo los frailes menores y los clérigos, que no se dejaron engañar ni enredar en aquella sucia adoración. Pero los ánimos del pueblo tanto más se encendían para llevar adelante aquel culto del demonio, hasta llamar herejes a los frailes Predicadores y Menores porque los contradecían y les iban a la mano. Gozábanse los enemigos de la verdad y triunfaban. Decían públicamente que los milagros que en aquel lodo se hacían eran más ciertos que todos los que en lo restante de la Iglesia hacen los cuerpos santos que veneran los cristianos. Los obispos comarcanos publicaban cartas de descomunión contra los que acudían a aquella veneración maldita. No aprovechaba su diligencia por estar apoderado el demonio de los corazones de muchos y tener aprisionados los hijos de la inobediencia. Un diácono que aborrecía mucho la herejía, en Roma, do estaba, supo lo que pasaba en León, de que tuvo gran sentimiento, y se resolvió con presteza de dar la vuelta a su tierra para hacer rostro a aquella maldad tan grave. Llegado a León, se informó más enteramente del caso y, como fuera de sí, comenzó en público y en secreto a afear negocio tan malo. Reprehendía a sus ciudadanos. Cargábalos de ser fautores de herejes. No se podía ir a la mano, dado que sus amigos le avisaban se templase, por parecerle que aquella ciudad se apartaba de la ley de Dios. Entró en el Ayuntamiento; díjoles que aquel caso tenía afrentada toda España; que de donde salían en otro tiempo leyes justas por ser cabeza del reino, allí se forjaban herejías y maldades nunca oídas. Avisóles que no les daría Dios agua ni les acudiría con los frutos de la tierra hasta tanto que echasen por el suelo aquella iglesia y aquellos huesos que honraban los arrojasen. Era así que desde el tiempo que se dio principio a aquel embuste y veneración, por espacio de diez meses nunca llovió y todos los campos estaban secos. Preguntó el juez al dicho diácono en presencia de todos: «Derribada la iglesia, ¿aseguráisnos que lloverá y nos dará Dios agua?» El diácono, lleno de fe: «Dadme (dijo) licencia para abatir por tierra aquella casa, que yo prometo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, so pena de la vida y perdimiento de bienes, que dentro de ocho días acudirá nuestro Señor con el agua necesaria y abundante.» Dieron los que presentes estaban crédito a sus palabras. Acudió con gente que le dieron y ayuda de muchos ciudadanos, allanó prestamente la iglesia y echó por los muladares aquellos huesos. Acaeció con grande maravilla de todos que, al tiempo que derribaban la iglesia, entre la madera se oyó un sonido como de trompeta para muestra de que el demonio desamparaba aquel lugar.

El día siguiente se quemó una gran parte de la ciudad, a causa de que el fuego, por el gran viento que hacía, no se pudo atajar que no se extendiese mucho. Alteróse el pueblo, acudieron a buscar el diácono para matarle, decían que, en lugar del agua, fue causa de aquel fuego tan grande. Acudían los herejes, que se burlaban de los clérigos y decían que el diácono merecía la muerte y que no se cumpliría lo que prometió. Mas el Señor todopoderoso se apiadó de su pueblo. Ca a los ocho días señalados envió agua muy abundante, de tal suerte que los frutos se remediaron y la cosecha de aquel año fue aventajada. Animado con esto el diácono, pasó adelante en perseguir a los herejes, hasta que les hizo desembarazar la ciudad»785.

Convienen Mariana, Flórez y Risco en que este diácono anónimo no fue otro que D. Lucas de Túy, quien, por modestia, ocultó su nombre.

«Persistiendo en sus artificios los herejes (añade el Tudense), escribieron ciertas cédulas y las esparcieron por el monte para que, encontrándolas los pastores, las llevasen a los clérigos. Decíase en estas nóminas que habían sido escritas por el Hijo de Dios y transmitidas por mano de los ángeles a los hombres. Iban perfumadas con almizcle (musco) para que su suave fragancia testificase el celestial origen. Prometíanse en ellas indulgencia a todo el que las copiase o leyese. Recibíanlas y leíanlas con simplicidad grande muchos sacerdotes, y eran causa de que los fieles descuidasen los ayunos y confesiones y tuviesen en menosprecio las tradiciones eclesiásticas. Sabido esto por el diácono, encargóse de buscar al esparcidor de tal cizaña y le halló en un bosque, herido por una serpiente. Llevado a la presencia de D. Arnaldo, hizo plena confesión de sus errores y de las astucias de sus compañeros.»

Esto narra D. Lucas, faltándonos hoy todo medio de comprobar sus peregrinas relaciones, pues indican bien a las claras cuán grande, aunque pasajero, fue en León el peligro.

El celo de San Fernando no atajó en Castilla todo resabio albigense. «De los herejes era tan enemigo (dice Mariana), que, no contento con hacellos castigar a sus ministros, él mismo, con su propia mano, les arrimaba la leña y les pegaba fuego.» En los fueros que aquel santo monarca dio a Córdoba, a Sevilla y a Carmona, impónense a los herejes penas de muerte y confiscación de bienes. No hubo en Castilla Inquisición, y quizá por esto mismo fue la penalidad más dura786 y 787. Los Anales toledanos refieren que en 1233 San Fernando enforcó muchos homes e coció muchos en calderas (t. 23 de la España Sagrada)788.

NOTAS A ESTE CAPÍTULO

Nota A. El can.17 del concilio Lateranense III, año 1179, excomulga a los herejes llamados brabanzones, aragoneses y navarros, que saqueaban iglesias y monasterios y se entregaban a los mayores desórdenes y atropellos, sin respetar vidas ni haciendas, sexo ni edad789.

El obispo Bernardo de Urgel se queja en una carta al arzobispo de Tarragona de M. P. de Vilel, P. de Santa Cruz, M. Ferrandis y otros aragoneses enviados por la reina de Aragón en ayuda de R. de Cervera, los cuales pusieron fuego a varias iglesias.

Estas hordas desalmadas, ¿eran quizá de albiguenses? ¿Estaba en combinación con ellos el célebre trovador Guillem de Berdagá, grande enemigo del obispo?

Nota B. Don Sancho Llamas y Molina, en su Disertación crítica sobre la edición de las Partidas del Rey Sabio, hecha por la Academia de la Historia (edición inapreciable, y única que hace fe, bajo el aspecto literario), nota en aquel código varias proposiciones heréticas. Las principales son: en el título 4, parte 1ª, dice que las palabras et Deus erat Verbum se aplican al Espíritu Santo. Ley 16: que los sacramentos fueron establecidos por los Santos Padres. Ley 31: que el Espíritu Santo procedió de la humanidad del Hijo. Ley 103: que quien tome la comunión como debe, recibe la Trinidad, cada persona en sí apartadamente, y la unidad enteramente. Ley 62: pone en la consumación la esencia del pecado mortal, etc.

Hay también errores de disciplina. Todos ellos proceden de descuido y no de malicia.

(Menéndez Pelayo, M., Historia de los heterodoxos españoles, Libro tercero, cap. II)